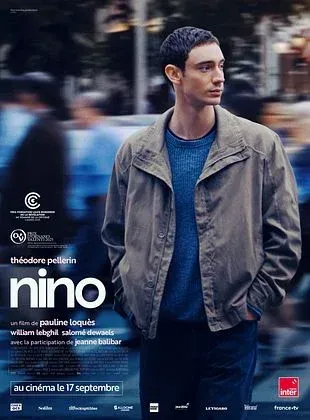

« Nino » de Pauline Loquès, avec Théodore Pellerin, William Lebghil, Salomé Dewaels, Jeanne Balibar et Mathieu Amalric. Il y a plus d'une ressemblance entre « Cléo de 5 à 7 » d’Agnès Varda (1961) et « Nino » de Pauline Loquès. Outre le fait que c’est leur premier long métrage, c’est la même idée de départ : l’annonce fracassante d’une maladie mortelle dans la vie de leur héros. Seuls diffèrent le sexe de leur personnage principal, l’époque et l’espace géographique parisien dans lesquels ils évoluent : la génération post existentialiste du Montparnasse-Saint-Germain-des-Prés pour l’une, l’est parisien de la génération bobo pour l’autre. Sinon, on constate une semblable fluidité et limpidité du scénario, une même liberté erratique des comédiens à travers les rues de la ville, un même charme et une égale adéquation avec leur rôle, le même état de déréalisation face à leur présence au monde et une identique perception régénérée des sentiments amicaux et amoureux… A part que le premier film était original et bien dans l’esprit de la Nouvelle Vague et le second une réactualisation sensible et réussie sur le même thème. https://www.youtube.com/watch?v=aoEq4nvZLXo

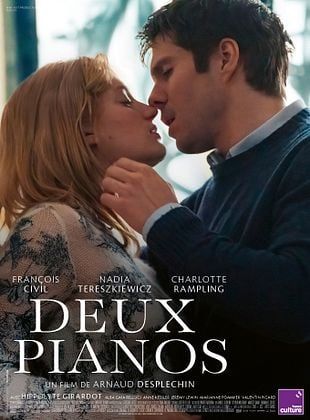

« Deux pianos » de Arnaud Desplechin, avec François Civil, Nadia Tereszkiewicz, Charlotte Rampling et Hippolyte Girardot. Le mélodrame est tout un art, il y faut une certaine légèreté et beaucoup d’authenticité. Ce qui n’est pas le cas du dernier Desplechin. La partition de son film, qui se voudrait musical, est hélas pleine de couacs. Un comble ! Trop de références cinéphiliques dans cette histoire au scénario improbable et aux dialogues trop explicatifs et appuyés, où les comédiens se démènent pour traduire l’intensité de leur infinie passion. Ici, « Jules et Jim » côtoient « La Femme d’à côté » de François Truffaut et Charlotte Rampling, en grande concertiste internationale et lesbienne, est la caricature de la Cate Blanchett de « Tár ». Où se situe le cinéaste dans tout çà ? Trop de savoir faire et de technique tuent l’émotion. Seul l’enfant aux deux pères du film parvient à nous toucher tandis que le jeu des adultes, malgré tout leur talent et leur bonne volonté, sonne creux. Pour ma part, ce sera une mauvaise note pour ce film plus agaçant que convaincant ! https://www.youtube.com/watch?v=ZURdw7WFnqM

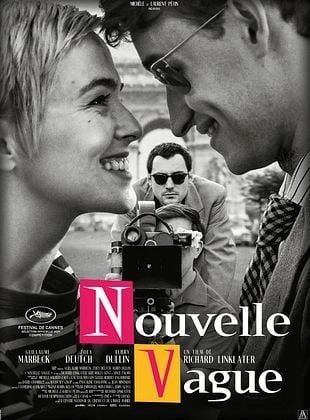

« Nouvelle Vague » de Richard Linklater, avec Guillaume Marbeck, Zoey Deutch et Aubry Dullin. Paris, 1959, Jean-Luc Godard tourne, entre l’avenue des Champs-Elysées et la rue Campagne-Première, « À bout de souffle » son premier long métrage. D’après une vague idée, pas très originale, de François Truffaut et sous la direction plus ou moins technique de Claude Chabrol, deux de ses potes critiques des Cahiers du Cinéma, qui avaient déjà fait leurs premiers pas, non sans éclat, dans la réalisation. C’est ainsi que, mieux que « Les 400 coups » et »Les Cousins » ou « Le Beau Serge », le film le plus emblématique de la Nouvelle Vague est né. Inspirée d’un fait divers faisant la une des journaux de l’époque, l’histoire s’attache aux amours improbables entre un petit gangster gouailleur parisien et une sorbonnarde américaine snobinarde. Mais c’est surtout le ton novateur impertinent et libre du réalisateur et la magie du couple formé par Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, qui font tout l’intérêt de ce petit film produit par Georges de Beauregard, pour la modique somme de 400 000 francs (environ 69 000 euros) et tourné en 20 jours dans les rues de la capitale : une ou deux prises au maximum, figuration gratuite des passants en décors naturels, seconds rôles tenus par les copains de la bande des Cahiers… C’est à la reconstitution du tournage de ce chef-d’oeuvre révolutionnaire, en totale rupture avec le cinéma français traditionnel d’alors, que le réalisateur américain Richard Linklater, 65 ans, nous donne à revoir aujourd’hui. Mieux qu’un biopic ou une oeuvre ventage , un film mythologique, en noir & blanc et en VF, avec des acteurs plus convaincants, amusants et émouvants que proprement ressemblants. https://www.youtube.com/watch?v=N-U-7jk3OWA

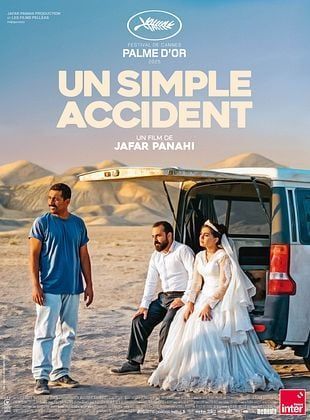

« Un simple accident » de Jafar Panahi, avec Vahid Mobasseri, Maryam Afshari et Ebrahim Azizi. La dernière Palme d’or du festival de Cannes est un film particulièrement dérangeant. L’histoire d’un homme qui retrouve son bourreau et la possibilité de se venger. Que feriez-vous à sa place et que fera t-il ? L’occasion pour Jafar Panahi qui, bravant les dangers, refuse toujours de vivre en dehors de son pays, de nous offrir, à partir d’un scénario très élaboré, un film en forme de réflexion sur un Iran d’anticipation : celui d’après le régime des mollahs. Malgré un ton de comédie à l’italienne et la référence à « En attendant Godot » de Beckett, son film évoque plutôt les pièces de théâtre du Sartre de l’immédiate après Seconde Guerre mondiale. Plus existentialiste et politique, que proprement absurde. A travers leurs situations et actions, ses personnages vont-ils consentir à se salir les mains ? Entre vengeance et pardon, laisser leurs pulsions prendre le pas sur la raison ? Se ravaler au rang de leurs tortionnaires ? Autant de questions qui nous renvoient à notre propre condition d’êtres humains, où la frontière n’est jamais nettement bien délimitée entre les héros et les salauds. D’où le malaise que l’on ressent à la projection du film, comme si nous étions tous un peu Persan. Un malaise salutaire et universel ! https://www.youtube.com/watch?v=0BauGBbx9u8

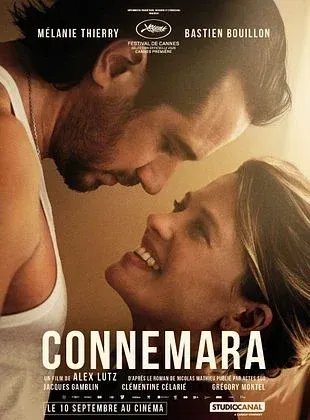

« Connemara » de Alex Lutz, avec Mélanie Thierry, Bastien Bouillon, Jacques Gamblin, Grégory Montel, Bruno Sanches et Clémentine Célarié. Moins percutant que « Leurs Enfants après eux », adapté du roman de Nicolas Mathieu (prix Goncourt 2018), « Connemara », du même auteur et sur les thèmes récurrents propres à ce romancier déçoit. Toujours les mêmes histoires de relations passionnelles plus ou moins impossibles entre enfants de milieux populaires de la France de l’Est et ceux qui ont accédé à la classe supérieure du fait de leur naissance ou de leur méritocratie, prétextes à autant de fictions à caractère sociologique sur trois générations. Un genre cinématographique, qui n’est pas sans évoquer, entre amour et amitié, le cinéma d’un Claude Sautet. En moins bourgeois et parisien néanmoins et sans la pâte singulière propre à ce réalisateur. Le film d’Alex Lutz, qui ne manque pourtant pas de virtuosité et d’émotion, donne seulement naissance à un gentil film moyen de norme « qualité française ». La cause proviendrait-elle du fait d’une adaptation trop fidèle au roman initial de la part du cinéaste ? Une traduction sans la trahison nécessaire et son appropriation et dépassement par celui-ci... Résultat, le film tient essentiellement à la qualité de jeu de ses interprètes. Mélanie Thierry et Bastien Bouillon sont parfaits dans leurs rôles d’amants vivant leur passion à retardement, une fois séparés ou en voie de séparation de leurs conjoints respectifs et parents de jeunes enfants. Dans celui du géniteur de l’un, atteint par les premiers symptômes de l’Alzheimer, Jacques Gamblin est particulièrement touchant. Mais la plus détonnante ici c’est surtout Clémentine Célarié, surprenante en mère aimante et populaire, tout à la fois fière et complexée face à sa fille, qui a fait de bonnes études et s’est éloignée socialement de sa classe d'origine. https://www.youtube.com/watch?v=yddw3JBzkbo

« Sirāt » de Oliver Laxe, avec Sergi López, Bruno Núñez Arjona, Richard Bellamy, Stefania Gadda, Joshua Liam Henderson, Tonin Janvier et Jade Oukid. Un film détonnant, présenté en compétition au dernier Festival de Cannes, d’où il est reparti avec le Prix du Jury. Au cœur de l’Atlas, Luis, accompagné de son fils Estéban, recherche désespérément sa fille aînée qui n’ a plus donné signe de vie depuis cinq mois. Ne l’y trouvant pas, le père et le fils rallient alors un groupe de ravers particulièrement déjantés et cabossés en partance vers un nouveau lieu de rassemblement à la frontière du désert marocain et mauritanien, métaphore du monde chaotique actuel. Un road trip endiablé et explosif, dans des paysages arides, lunaires et vertigineux, où les néo barbares d’aujourd’hui entrent en transe en dansant jusqu’à l’ivresse aux sons de baffles tonitruantes et non plus des tam tams traditionnels. Situé à un point de croisement entre les migrants africains et les marginaux occidentaux, « Sirât » désigne, dans le Coran, le pont sur l'Enfer que chacun doit traverser le jour du Jugement Dernier pour atteindre le Paradis. Une sorte de Purgatoire que, selon les péchés commis, certains réussiront à franchir ou pas… Beaucoup d’élus et peu d’appelés, hélas, pour ce film stupéfiant en forme de voyage métaphysique dans un monde en guerre, où la mort semble plutôt frapper à l’aveuglette et à tout va ! Un film qui illustre parfaitement la célèbre phrase tirée du fragment « Divertissement » des « Pensées » de Blaise Pascal : « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos, dans une chambre. » (139). À méditer… https://www.youtube.com/watch?v=eeHYl9VrKAU

« Chroniques d'Haïfa - Histoires palestiniennes » de Scandar Copti, avec Manar Shehab, Toufic Danial et Wafaa Aoun. Quinze ans après son premier long métrage, « Ajami », remarqué au Festival de Cannes et nominé aux Oscar 2010, le réalisateur israélo-palestinien Scandar Copti, 50 ans, sort enfin son deuxième film. Un film très attendu et toujours tourné à sa manière, avec des acteurs amateurs formés selon une méthode qu’il a mise au point sur son précédent film et qu’il enseigne désormais dans diverses universités internationales. Plus intimistes et familiales que « Ajami », qui se présentait comme un thriller politique violent et fort, ces « Chroniques d’Haïfa » m’ont quelque peu déconcerté, déconnectées qu’elles sont avec la réalité génocidaire actuelle de Gaza ! Le film s’attache en effet aux déboires des membres d’une famille palestinienne de Haïfa : la fille Fifi, 25 ans, étudiante à Jérusalem où elle mène une vie libre à l’insu de ses parents ; son frère Rami, dont la petite amie juive lui annonce qu’elle est enceinte et veut garder à tout prix leur enfant ; leur mère, Hanan, qui tente de sauver les apparences auprès des amis et alliés de la famille, tandis que leur père affronte de lourdes difficultés financières mettant en péril leur train de vie aisé. Mais finalement cette comédie dramatique bourgeoise, bien menée et enlevée par des comédiens percutants, au premier rang desquels se distingue la jeune Manar Shehab, à le grand mérite de mettre au jour la série de conflits qui oppose les Juifs et les Palestiniens d’Israel, annonciateurs du basculement actuel. Les pesanteurs familiales, culturelles et cultuelles et les tabous semblant avoir pris définitivement le dessus sur les perspectives d’une société pacifique à deux états et les mariages mixtes entre les jeunes générations. Irrémédiablement ? https://www.youtube.com/watch?v=1Zod36l6480

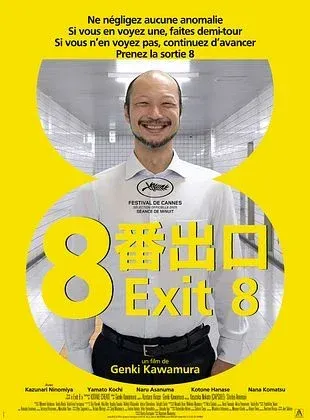

Après « En boucle » de Junta Yamaguchi, où la même séquence se répète indéfiniment toutes les deux minutes, « Exit 8 » de Genki Kawamura . Ici, le héros ( Kazunari Ninomiya ) arpente inlassablement une portion identique de couloir de métro, cherchant désespérément à échapper à l’enfer labyrinthique dans lequel il se retrouve bien malgré lui. Dans le rôle d’un homme perdu dans un temps suspendu et sans cesse renouvelé, le personnage principal croise quatre personnages secondaires dont un enfant et évolue dans un unique décor en sous-sol. Un film particulièrement minimaliste, à mi chemin entre l’horreur et la science fiction. Basés sur la reprise du même thème, à la manière du « Boléro » de Maurice Ravel (ce morceau musical figure d’ailleurs sur la bande son d’Exit 8), les deux films japonais se présentent comme autant de variations post modernistes sur le monde actuel. Mais de quoi cette ravélite aigüe , qui semble avoir contaminé le cinéma japonais actuel, est-elle le nom ? Serions-nous devenus des robots condamnés à répéter éternellement les mêmes actions et les mêmes gestes ? Notre horizon serait-il désormais borné à nos seuls écrans de smartphones ? Sommes-nous encore des Humains ou déjà des clones ? Autant de questions que soulèvent ces fables cinématographiquement abouties mais au message bien peu réjouissant ! https://www.youtube.com/watch?v=k0bFK_DofF0

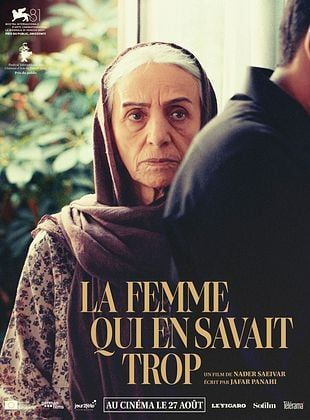

« La Femme qui en savait trop » de Nader Saeivar, avec Maryam Boubani, Nader Naderpour et Abbas Imani. Sous le régime des mollahs, certes les femmes ont toujours le droit d’être séduisantes, mais seulement pour leur mari et en privé ! Un droit de propriété acquis, pilier majeur d’une société paranoïde, où les individus transformés en autant de tartuffes surveillent et dénoncent tous ceux qui ne se conforment pas aux normes religieuses en vigueur. C’est ainsi que Tarlan (remarquable Maryam Boubani), est amenée à être témoin du féminicide de sa fille adoptive, danseuse professionnelle et directrice d’une école de danse de Téhéran, commis par son gendre, une personnalité influente du gouvernement. Devant l’inaction manifeste de la police, cette professeure à la retraite et militante active des droits des femmes doit-elle se résigner à se faire justice elle-même ? Mieux que de recourir aux armes iniques des dominants, sa petite fille lui indique une voie plus radicale et subversive de faire s’écrouler le pilier chancelant de l’oppression actuelle dont sont victimes les Iraniens dans leur ensemble. Principalement pour les femmes en dansant et en exposant leur chevelure, fut-ce au péril de leur vie ! Telle semble être la morale de la fable impeccable du cinéaste Nader Saeivar, co-écrite avec Jafar Panahi et récompensée par le prix du public à la Mostra de Venise. https://www.youtube.com/watch?v=ntUApPi1nak