« La Grazia » de Paolo Sorrentino, avec Toni Servillo, Anna Ferzetti et Orlando Cinque. Je vous salue Paolo, plein de grâce, Les dieux de cinecitta sont avec vous. Vous êtes un réalisateur de génie Et « La Grazia », le fruit de vos retrouvailles, est sorti En droite ligne de « La Grande Bellezza ». Cher Paolo, Père du renouveau du cinéma italien Filmez pour nous pauvres spectateurs, Maintenant et à l’heure de nos futures projections. Merci https://www.youtube.com/watch?v=OcHW6qZLNlo

C'est Shakespeare qu'on assassine ! « Hamnet » de Chloé Zhao, avec Paul Mescal, Jessie Buckley et Emily Watson. Il suffit de changer une lettre et avec Hamnet, ça récure plus blanc ! Le nouvel Hollywood post wokiste se refait une virginité et réécrit l’histoire. Produit par le cinéaste infantile Spielberg, le « Hamnet » de la cinéaste chinoise Chloé Zhao s’attache à rendre le génie du Barde de Stratford-upon-Avon plus convenable aux yeux du public. La grande tragédie classique, trop sombre et trop perverse, est recyclée ici en un mélodrame larmoyant à base de merveilleux. Un faux biopic autour d’une version revisitée du Hamlet à l’usage des petits et des grands. Du catéchisme bien pensant d'aujourd'hui. Shakespeare y est présenté en bon époux et père de famille hétéro, passionné de théâtre. Son épouse, renommée Agnès pour l'occasion, est une femme indépendante, une vrai fille de la nature, parfaite écolo, pour qui les plantes n’ont aucuns secrets. Même si elles ne permettent pas de guérir de la peste bubonique, hélas ! Leurs trois enfants, vifs et intelligents, les aiment et ne demandent qu’à être dignes d’eux. Cela étant dit, il convient de souligner que Paul Mescal et Jessie Buckley, en couple amoureux, sont parfaits. Que demande le bon peuple ! Le film est nommé 8 fois aux oscars, les critiques sont dithyrambiques et le public nombreux. To be or not to be, est-ce vraiment la bonne question ? https://www.youtube.com/watch?v=mW3UUp5qI2A

« Christy and his brother » de Brendan Canty, avec Danny Power, Diarmuid Noyes et Emma Willis. Connaissez-vous Cork et sa nuit des feux de joie ? C’est dans le Northside, quartier ouvrier de cette grande cité irlandaise, que Brendan Canty, réalisateur de clips, a situé son premier long métrage. Un film social, comme je ne les aime pas forcément. Sauf quand, comme celui-ci, sans pathos politique et un déterminisme sociologique trop appuyé, l’histoire s’en tient essentiellement à la condition humaine de ses personnages. Récompensé par le Grand Prix Génération au Festival de Berlin 2025, Brendan Canty retrace, ici, le parcours de Christy, un jeune orphelin de17 ans, qui à la suite d’incompatibilité avec sa famille d’accueil, n’a d’autre solution que d’aller vivre temporairement chez son demi-frère, jeune homme marié et père d’un bébé, dans le quartier populaire de Cork. A la veille de l’anniversaire de ses dix-huit ans, qui coïncide avec le jour de la fête traditionnelle du solstice d’été, l’adolescent révolté et replié sur lui-même, va être amené à prendre des décisions cruciales pour son avenir. Une belle histoire, non sans conflits, entre ces deux frères peu à l’aise avec l’expression de leurs sentiments. Le plus grand veillant maladroitement sur son cadet, afin que dans le dédale des amitiés pernicieuses ou sincères et des opportunités professionnelles qui s’offrent à lui, il ne fasse pas les mauvais choix. La frontière étant étroite entre les voies de la perdition et celles du salut… https://www.youtube.com/watch?v=5fS9Ue7RWU4

« Le mage du Kremlin » de Olivier Assayas, avec Paul Dano, Jude Law et Alicia Vikander. Adapté du roman éponyme de Giuliano da Empoli (2022) et co écrit avec Emmanuel Carrère, le film d’Olivier Assaya nous conte la prise du pouvoir de Vladimir Poutine, depuis les années 1990 jusqu’à la veille de l’invasion de l’Ukraine. Sur fond des années post communistes de la Russie, tourné avec des acteurs américains en VO anglaise, le cinéaste français dresse principalement le portrait de Vadim Baranov, un personnage inspiré de Vladislav Sourkov, l’une des éminences grises de Vladimir Poutine. Cela donne un thriller historique et politique, où la fiction, loin de la sublimer, semble plutôt submergée par la réalité, qui ne manque pas de se rappeller à notre souvenir. L’action étant parasitée ici par la voix off littéraire du narrateur-enquêteur et des dialogues parfois trop explicatifs, donnant l’impression que les deux acteurs principaux, le néo Tsar (Jude Law) et son homme de l’ombre (Paul Dano), tous deux au demeurant convaincants dans leur rôle, récitent leur texte plutôt qu’ils ne l’incarnent. Ce qui a pour conséquence de brouiller encore un peu plus les pistes pour nous aider à comprendre ce qui se joue dans cette partie particulièrement sensible de la planète. D’autant plus que le mage dont il est question ici n’est pas aussi diabolique que celui auquel il fait référence, et que l’on trouverait presque des justifications à Poutine, dans sa pratique peu orthodoxe du pouvoir. Un comble ! Dans le même genre, plus subtil était « The Apprentice » de Ali Abbasi, retraçant l'ascension politique du jeune Donald Trump. https://www.youtube.com/watch?v=4gF5UiIjpzA

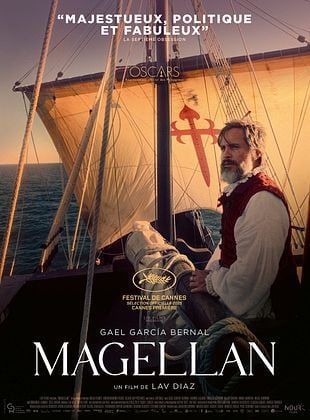

« Magellan » de Lav Diaz, avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza et Dario Yazbek Bernal. Je me suis embarqué sur le Magellan. Dieu que ce Magellan, est lent ! Une longue succession d’images sombres et quasi statiques de près de 3 heures retraçant les grandes expéditions du célèbre navigateur portugais où, malgré une mutinerie, quelques exécutions capitales et de nombreux massacres dont on ne voit jamais l’action principale mais seulement les conséquences, on a l’impression qu’il ne se passe rien. Une page de l’histoire mondiale du XVIe siècle, contée à la manière bressonienne plus qu’hollywoodienne, propice à favoriser des instants de sieste en fauteuil pour le spectateur. https://www.youtube.com/watch?v=AZshl7JW5Vg

« L’Affaire Bojarski » de Jean-Paul Salomé, avec Reda Kateb, Sara Giraudeau, Bastien Bouillon et Pierre Lottin. C’est un peu grossier pour un biopic sur le « Cézanne de la fausse monnaie », où la course poursuite durant une quinzaine d’années, après Jan Bojarski par le brillant commissaire Mattei, n’est pas sans évoquer le légendaire jeu du chat et de la souris entre Jean Valjean et l’inspecteur Javert des « Misérables ». Un bon film populaire, aux allures de thriller socio-politique, doublé d’une belle romance autour de la personnalité de ce jeune ingénieur polonais réfugié en France pendant la Seconde Guerre mondiale, qui aurait inventé, si l’on en croit le cinéaste, rien moins que le stylo bic, le rasoir jetable et la cafetière Nespresso ! Un génie créatif sans cesse spolié de ses inventions, qui n’aurait eu d’autre recours pour nourrir sa petite famille qu'à la contrefaçon de monnaie. Outre une reconstitution minutieuse de la France vintage des années 1950-60, la principale originalité du film est d’avoir confié le rôle titre à Reda Kateb, acteur accompli, parfaitement crédible, ici, en polack de service ! https://www.youtube.com/watch?v=lz4trma4mCU

« Les Échos du passé » de Mascha Schilinski, avec Hannah Heckt, Lea Drinda, Lena Urzendowsky et Laeni Geiseler. Alerté par le fait que bon nombre de spectateurs quittaient régulièrement la salle, je me suis précipité pour aller voir le film de la cinéaste allemande Mascha Schilinski. Qu’est-ce qui dérange donc tant le public, me suis-je demandé, intrigué, dans cette oeuvre pourtant récompensée du Prix du Jury au dernier Festival de Cannes, ex aequo avec « Sirat » du réalisateur franco-espagnol Oliver Laxe ? Autant le dire d’emblée, je n’ai pas été déçu du voyage ! Voilà un film ambitieux, mené de main de maître par une virtuose de la technique et de la mise en scène qui, pour son deuxième long-métrage, après « Dark Blue Girl », sorti en 2017 et jamais diffusé en France, nous présente aujourd’hui un stupéfiant cocktail hypnotique constitué d’images et de sons mêlés : musique, voix off, bruits naturels ! A travers le huis-clos d’une ferme cossue de l’Allemagne du nord, la voix off de la petite Alma, rejeton d’une famille au sens large du terme, avec aïeule, parents, oncles, tantes, cousins, cousines plus quelques domestiques, nous conte principalement le destin de quatre femmes allemandes, depuis la veille de la Première Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Une Saga familiale intergénérationnelle organisée autour d’une ferme et de femmes sur fond d’histoire d’Allemagne. Un scénario déroutant, où je me suis un peu perdu entre les différents protagonistes et les diverses époques, mais où je suis reste fasciné de bout en bout scotché par la beauté onirique et sensuelle des images. Entre rêve et cauchemar. Un film complexe dont témoignent ses multiples titres en allemand, anglais ou français : « In die Sonne schauen » (contempler le soleil), « Sound of Falling » (Le bruit de la chute) et « Les Échos du passé ». Tous parfaitement justes au demeurant. Mascha Schilinski s’annonce ici comme la fille naturelle d’Ingmar Bergman et de Christa Wolf, la romancière de l’ex RDA de « Scènes d'été ». https://www.youtube.com/watch?v=qMR55UWigyM

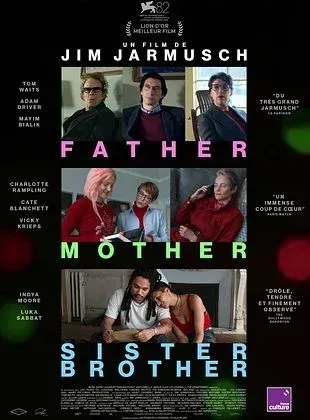

« Father Mother Sister Brother » de Jim Jarmusch, avec Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps et Françoise Lebrun. Une kyrielle de producteurs et coproducteurs internationaux, un casting d’enfer et plusieurs équipes techniques se sont penchés sur le berceau du dernier film de Jim Jarmusch afin de lui permettre de nous offrir une riche et superbe fiction cinématographique sur les délices de la vie de famille de la bohème cosmopolite. Que l’on ne compte pas sur le cinéaste underground américain pour nous parler de la condition ouvrière. Ce dernier ayant l’honnêteté de s’en tenir à ce qu’il connait le mieux. Ainsi, s’attache t-il, ici, à nous conter trois histoires entre des enfants et leurs parents et de frères et soeurs entre eux sur des familles pas aussi anticonformistes qu’elles voudraient en avoir l’air. Nous promenant pour ce faire depuis une maison, avec vue sur un lac, perdue au fin fond d’une forêt du New-Jersey jusqu’aux rues gentrifiées de l’est parisien actuel, en passant par les faubourgs contrastés de Dublin. Détonnante galerie de portraits de parents abusifs et d’enfants adultes paumées. La génération des petits-enfants étant représentés seulement sous l’apparence de jeunes skaters, aériens et indifférents, traversants les trois séquences de ce film choral. Comme si l’avenir se fera à roulettes ou ne se fera pas ? https://www.youtube.com/watch?v=7gAAXuvHkzQ

Deux grandes films de deux cinéastes de grand talent sont actuellement sur nos écrans. Deux longs longs métrages de 2h40 chacun, qui se sont distingués au dernier Festival de Cannes où ils étaient présentés en compétition officielle. « Resurrection » du jeune prodige du cinéma chinois de 36 ans, Bi Gan, a obtenu le Prix Spécial du jury, tandis que « L’Agent secret » du brésilien Kleber Mendonça Filho, 57 ans, a remporté la Palme du meilleur acteur et celle du meilleur réalisateur. Au prétexte de nous conter l’histoire d’un jeune rêvoleur (amusant mot-valise inventé pour désigner un voleur d’images, autre définition du cinéphile ?), dans un monde où la vie éternelle est acquise et où en contrepartie plus personne ne rêve, le héros du film de Bi Gan se réincarne dans cinq époques successives du XXe siècle, tandis qu’une mystérieuse femme suit sa trace. Un film qui se voudrait une histoire de la Chine doublé d’une histoire du cinéma, où l’esthétique prédomine cependant sur la narration. Une narration trop abstraite et artificiellement plaquée, au détriment du réalisme du scénario. Mais les images animées et sonorisées sont si belles, que le spectateur se laisse submerger par elles comme dans les rêves d’un fumeur d’opium ! Un film beau comme du Godard made in China. Du point de vue narratif, plus convaincant est le film de Kleber Mendonça Filho, qui nous donne à suivre, dans le Brésil de 1977, la fuite à Recife, où le carnaval bat son plein, d’un homme d’une quarantaine d’années venu retrouver son jeune fils et tentant d’échapper à des tueurs à gages lancés à ses trousses. Ici, le scénario est remarquablement structuré, les informations subtilement distillées au spectateur, et les images, la mise en scène, toutes entières au service de la narration. Un film palpitant, qui nous tient en haleine et nous en dit plus sur le Brésil contemporain que le film précédent sur la Chine. « Resurrection » de Bi Gan, avec Jackson Yee, Shu Qi, Mark Chao. https://www.youtube.com/watch?v=OSJGXzDx_lU « L’Agent secret » de Kleber Mendonça Filho, avec Wagner Moura, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido. https://www.youtube.com/watch?v=nREVryTAgNk