PARC DE BERCY 1994-1995-1997

12° arr., rue de Bercy, rue Paul-Belmondo, rue de l’Ambroisie, rue François-Truffaut, rue Joseph-Kessel, M° Bercy, Cour-Saint-Emilion

Une découverte archéologique majeure, en 1991, lors des fouilles effectuées sur le site de Bercy pour les travaux de la ZAC, a livré un arc en bois et trois pirogues en chêne remontant au néolithique (4 500-4 300 avant J.-C.) ainsi que des céramiques et des outils de silex et d’os, qui témoignent d’un habitat humain dès cette époque sur les berges d’un ancien lit de la Seine.

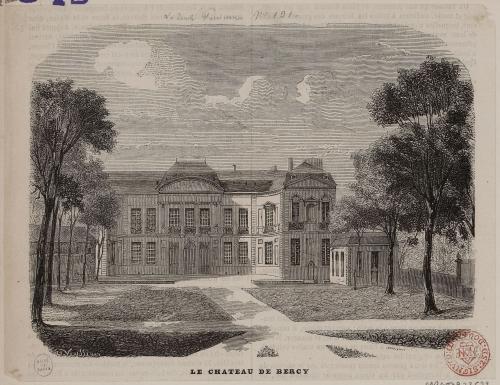

Le toponyme de Bercy est mentionné pour la première fois au début du XII° siècle tandis que la seigneurie apparaît en 1316, lorsqu’elle est acquise par la comtesse Mahaut d’Artois. Dans la seconde moitié du XV° siècle, le fief de Bercy passe à la famille Malon – elle le conservera jusqu’en 1801 – qui l’agrandit au XVII° de la seigneurie contiguë, à l’est, de la Grange-aux-Merciers et qui reconstruit en 1658 le château de Bercy.

Aux XVII° et XVIII° siècles, il n’y a là que des demeures de plaisance : le château de Bercy, à l’est, occupe le tiers du territoire de Bercy et son parc, qui s’étend jusqu’à Charenton, est limité par la Seine ; à l’ouest, on trouve des fermes et surtout des résidences de campagne, parmi lesquelles la demeure construite en 1711 pour les financiers Antoine et Claude Pâris et le Petit-Bercy, dit encore le Petit-Château, qui appartient au contrôleur des Finances Philippe de Vignory. Les terrains de ces demeures, qui s’ouvrent sur la rue de Bercy, s’étendent jusqu’au quai, bordé par le mur continu des propriétés.

La construction du mur des Fermiers généraux, à partir de 1784, laisse Bercy à l’extérieur de l’enceinte, au-delà des barrières de Bercy (à l’intersection de la rue de Bercy et du boulevard de Bercy créé sous le Second Empire sur l’emplacement du mur) et de la barrière de la Rapée (à l’extrémité du quai).

Lorsqu’en 1789 le territoire de Bercy est érigé en commune, c’est toujours la campagne, partagée entre jardins et cultures.

Dès les premières années du XIX° siècle, le commerce du vin s’installe à Bercy et, sur les terrains des anciennes demeures de plaisance commencent à s’élever des entrepôts destinés à stocker le vin transporté par la Seine et débarqué au port de la Rapée. Lorsqu’en 1811 Napoléon choisit pour implanter la Halle aux vins l’ancien enclos de l’abbaye Saint- Victor, sur le quai Saint-Bernard, le maire de Bercy, qui avait essayé dès 1809 d’obtenir ce négoce pour sa commune, décida de persévérer dans son idée et loua une partie du Petit-Bercy, dont il était propriétaire, à des marchands de vin. Louis Gallois, acquéreur du Petit-Bercy en 1819, paracheva cette entreprise en transformant la totalité du domaine en entrepôts. De son côté, le baron Joseph Louis, en financier avisé – il fut ministre des Finances sous la Restauration –, achetait peu à peu les terrains d’anciennes maisons de plaisance voisines pour les louer à des négociants en vin.

Sur le port s’installèrent restaurants et guinguettes, fréquentés par les marchands en semaine et par les Parisiens le dimanche, qui venaient y consommer à bas prix un vin non taxé.

En 1860, lors de l’annexion à Paris de la presque totalité de la commune de Bercy, absorbée dans le 12° arrondissement à l’exception de la frange sud-est rattachée à Charenton, les entrepôts occupent déjà leur surface définitive, soit 43 hectares. Mais le mécontentement est grand car les négociants, jusque-là exempts du paiement de l’octroi, doivent maintenant s’y soumettre.

L’année suivante, en 1861, le domaine de Bercy est vendu, le château démoli et le parc démantelé.

Les entrepôts de Bercy sont rachetés en 1878 par la Ville qui entreprend leur réaménagement. De nouveaux bâtiments sont construits pour servir d’entrepôts et de magasins et des arbres sont plantés pour les ombrager. Le tout forme un lacis de rues, cours et ruelles qui portent le nom des plus grands crus et Bercy devient le premier marché français pour le vin.

Au début des années 1980 le Palais Omnisports de Bercy sort de terre.

Un siècle plus tard, l’activité des entrepôts a décliné et la petite cité du vin s’est assoupie. La Ville décide de reconvertir ce vaste espace délimité par la rue de Bercy au nord et le quai au sud et qui s’étend d’ouest en est du boulevard de Bercy jusqu’aux abords du boulevard Poniatowski.

En 1979, 8 hectares sont affectés dans la partie ouest à la construction du Palais Omnisports de Paris-Bercy, des architectes Michel Andrault, Pierre Parat, Aydin Guvan et de l’ingénieur Jean Prouvé. Ce nouveau complexe polyvalent, sorte de pyramide étêtée aux pentes engazonnées, est inauguré en 1984 et la fontaine de Gérard Singer, le Canyoneaustrate, se dresse en 1986 sur son parvis. En 2015, le Palais Omnisports est rebaptisé Bercy Arena.

Le reste du terrain des entrepôts est destiné à accueillir un parc au centre, et un nouveau quartier d’affaires, à l’est, spécialisé dans les produits agroalimentaires et, bien sûr, le vin. Le bâtiment moderne de Bercy-Expo ouvre en 1993 ; à ses pieds, côté parc, subsistent les seuls chais conservés des anciens entrepôts, qui ont été restaurés pour être intégrés dans ce nouvel ensemble commercial. Les chais de la cour Saint-Emilion, qui datent des années 1840, et les chais Lheureux, du nom de l’architecte Ernest Lheureux qui les construisit en 1886, permettent, avec un peu d’imagination, de se figurer ce à quoi ressemblait Bercy autrefois. Sur la rue de Bercy, au nord du jardin, le bâtiment construit par l’architecte Franck Gehry pour le Centre culturel américain (1994) abrite depuis 1998 la Cinémathèque française.

La cinémathèque française.

Le parc de Bercy,

qui couvre une surface de 13,5 hectares entre le palais Omnisports et les anciens chais, est l’œuvre des architectes Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Huet et Bernard Leroy et des paysagistes Yann Le Caisne (décédé en 1991) et Philippe Raguin. Les travaux ont commencé en 1993 et il a été ouvert par étapes, d’ouest en est, en 1994, 1995 et 1997. Sous-titré “jardin de la mémoire”, il a conservé du site ce qui pouvait l’être : le réseau des chaussées pavées, avec les rails de convoyage des wagons, qui permettaient d’acheminer les fûts depuis la Seine, 200 arbres centenaires, essentiellement platanes et marronniers, plantés en alignement et trois anciens bâtiments vinicoles.

A l’ouest, prolongeant les talus du Palais Omnisports, un vaste espace libre, traité en pelouses, est partagé en figures géométriques de différentes tailles par la trame des anciens chemins, qui ont été rétrécis et pavés en légère surélévation. La liaison Palais Omnisports / parc est assurée par les quinconces de tulipiers qui encadrent la fontaine et les alignements de chênes marquent les emplacements des constructions qu’ils bordaient.

Au centre, les jardins thématiques – potager, verger, roseraie, jardin de senteurs, treilles de vigne, etc. –, sont organisés en parterres et évoquent à la fois les cultures et les jardins d’agrément du Bercy d’avant les entrepôts. Dans le potager, un bâtiment composé de deux anciens chais abrite le “Pavillon de Bercy”, réhabilité pour accueillir des expositions temporaires ; la Maison du Jardinage, au centre, qui dispense informations, cours, ateliers, etc., occupe les anciens bureaux de la douane; dans le verger, une orangerie, moderne, abrite les plantes en pots l’hiver.

La Maison du jardinage.

A l’est s’étend le jardin romantique, coupé en deux par la rue Joseph-Kessel, ancienne rue de Dijon, enjambée par deux passerelles. Romantique, il ne l’est pas du tout dans son tracé, qui reste tributaire, comme l’ensemble du jardin, de l’ancien réseau des cheminements, mais dans la permanence du thème de l’eau et dans la plantation d’espèces inhabituelles à Paris : pins de Corse, bouleaux et saules pleureurs. Le canal central aboutit à une île sur laquelle se dresse la Maison du Lac, ancienne maison d’un négociant reconvertie en lieu d’exposition. Tout autour, un belvédère, une vallée, un tertre participent de cette touche romantique. Le jardin du Philosophe a été constitué à partir d’arches provenant de l’ancien marché Saint-Germain qui avaient été entreposées ici ; les ruines d’une folie XVIII° sont un vestige du Petit-Château de Bercy. Une œuvre sculptée en bronze par Etienne Martin, Demeure X, constitue la seule sculpture du jardin.

La Maison du Lac.

Depuis novembre 2000, la partie du parc de Bercy, située entre la rue Joseph-Kessel et le Palais Omnisports, a été rebaptisée jardin Yitzhak Rabin, en hommage au premier ministre israélien, Prix Nobel de la paix, assassiné en 1995.

En bordure du quai, une vaste terrasse plantée d’un mail de tilleuls isole le parc des nuisances automobiles et surplombe le fleuve, à la manière de la terrasse du Bord de l’Eau aux Tuileries.

https://www.lelezarddeparis.fr/histoire-des-jardins-de-paris-4

Demeure X d'Etienne Martin.