Lucéram d'antique cité.

Avec son arrière-pays, Nice est plus qu’une ville : c’est un comté.

Un comté qui s’offre le luxe d’englober une principauté, et constitue à lui seul plus des deux tiers du département actuel des Alpes-Maritimes.

Nice à tous les attributs d’un pays : un territoire, un peuple, une langue (le « nissart ») et même une cuisine ? Le Niçois n’a ni la jovialité du Provençal ni la volubilité de l’Italien. Il ne manque pas d’humour, mais c’est un pince-sans-rire, tout à la fois orgueilleux et timide. Farouche, volontiers rebelle, le Niçois est indépendant sans être indépendantiste. Contrairement à son proche cousin Corse, avec lequel il partage cependant bien des caractéristiques.

Lucéram n’est pas le « pittoresque village de l’arrière-pays niçois » que nous décrivent les dépliants touristiques actuels. C’est en fait une antique cité, riche d’une histoire singulière. Rares sont les lieux qui ont conservé un environnement et une population d’une telle authenticité : les Lucéramois d’aujourd’hui sont les descendants directs des familles fondatrices d’une bourgade qui n’a pratiquement pas changée depuis des siècles ! Cette pérennité dans l’espace et les gens est le résultat d’une pratique intensive de la consanguinité, portée jusqu’à l’extrême limite de l’inceste ! De fait, dans le village, tout le monde est plusieurs fois apparenté. Les arbres généalogiques se croisent et s’entrecroisent à souhait. Pour le vérifier, il n’y a qu’à se rendre au cimetière. Là, les pierres tombales présentent d’infinies variations autour des mêmes noms : Barralis, Barrayas, Gal, Paul ou Dalmas, pour les plus anciens, accolés aux traditionnels prénoms d’Adrien, Honoré, Félix, Aimé, Prosper, pour les hommes, de Joséphine, Adrienne, Honorine, Françoise, Marie, pour les femmes. Difficile de savoir qui était qui ? Heureusement, les dates se révèlent souvent fort utiles pour une meilleure

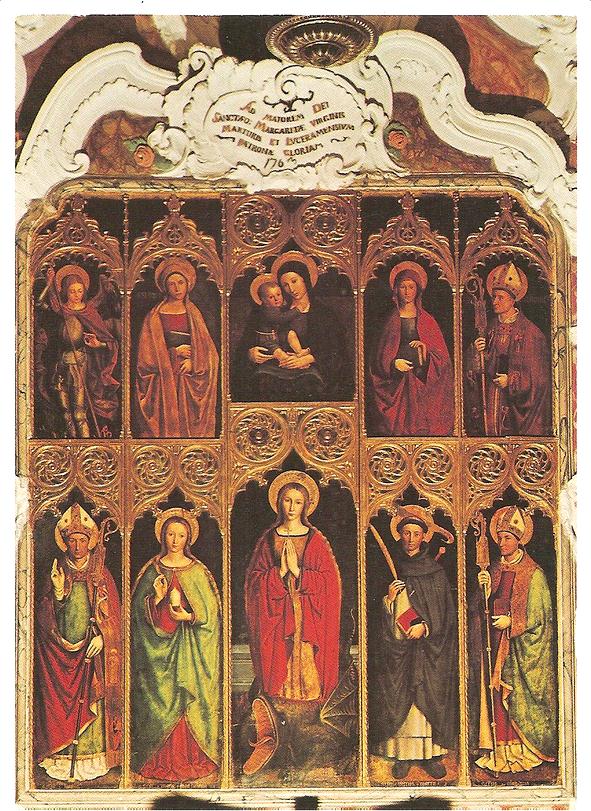

identification ! De ce lignage intriqué, il résulte un type physique propre aux habitants. Notamment les mâles, qui sont généralement plus petits que la moyenne, de corpulence trapue, le muscle sec, le visage rond, les cheveux et les yeux clairs, la calvitie précoce. Des caractéristiques physiques qui sont parfaitement incarnées par Albert de Monaco, dont la réserve, voire la timidité, fait écho, de surcroît, à l’humeur farouche et fière des Lucéramois. Il faut savoir que Lucéram a été riche, jadis. Avant de devenir de modestes cultivateurs, ses habitants furent de prospères négociants. De cette aisance passée, il leur reste de nombreux vestiges, ainsi qu’un trésor ! Une tour crénelée, des remparts, de belles maisons médiévales dont certaines semblent de véritables petits palais vénitiens, trois églises dans le village et plusieurs chapelles aux environs, des peintures et fresques signées par les meilleurs artistes locaux des XVème et XVIème siècles, dont un retable attribué à Louis Brea (1475-1522), et de splendides pièces d’orfèvrerie tout aussi anciennes. Leur fortune, âprement défendue, les Lucéramois la devaient à la position stratégique qu’ils occupaient sur la route du sel, reliant Palerme à Nice via Turin. Longtemps les caravaniers durent s’acquitter ici d’un lourd tribut, que les familles alliées ne voulurent partager avec personne d’autre qu’eux-mêmes.

Rétable de l'église Sainte-Marguerite de Lucéram, attribué à Louis Bréa.

Dès 1272, Lucéram fut promulguée ville libre. Plus tard, l’exploitation sur son sol de moulins à huile et à farine constitua une autre source importante de revenus. Elle favorisa même l’installation dans ses murs des Chevaliers de l’Ordre de Malte qui y fonda par décision de Jean-Paul Lascaris, son Grand-Maître, une Commanderie dont les deux petits fils se répartirent la succession en 1696. Enfin, en 1860, toujours soucieux de leur indépendance, les Lucéramois votèrent en masse leur rattachement avec la France. De fait, ils constituent une enclave de patronymes franco-provençaux, dans une région où prédominent les noms à consonance italienne ! Cité autonome, gérée depuis toujours par ses seules élites, accueillante au visiteur de passage, de préférence fortuné, mais méfiante envers l’étranger qui voudrait s’y installer, Lucéram, dont les ruelles en escaliers interdisent l’accès à tous véhicules motorisés, offre bien des analogies avec la Sérénissime République !

Le lavoir et une belle maison de la Placette.

Lucéram : sa tour crénelée, son clocher, ses maisons médiévales, ses ruelles en escaliers. Ses six cent cinquante mètres d’altitude, qui marquent la limite des oliviers. Juste après, sur la route de Peira-Cava, qui dépend de la commune de Lucéram, c’est déjà la forêt de pins. Peira-Cava, qui fut la première station de ski des Alpes-Maritimes, au début du XXème siècle. Dernière heure de gloire ? Lucéram, heureusement oublié de l’ère des loisirs et des congés payés. Lucéram, miraculé. Identique, ou presque, à ce qu’était le village il y a au moins quatre siècles.

Lucéram a eu son propre historien, un érudit local, un ancien abbé : Bonaventure Salvetti. Un Corse, venu prêcher là, entre 1897 et 1914, et qui a choisi d’y être enterré. Son livre, publié en 1912, est régulièrement réédité. Titrée Lucéram, paroisse et commune, cette monographie de plus de deux cents pages nous narre l’histoire du village depuis ses origines : anciennes tribus ligures, camp romain, familles féodales, sujets des comtes de Savoie, rattachement à la France sous Napoléon III…, jusqu’à la période contemporaine, à savoir l’entrée dans le XXème siècle. L’auteur nous décrit l’organisation sociale du village, avec une étroite prégnance de la religion ; il nous parle de son étymologie, de son climat, de sa géologie ; il nous détaille la provenance et la valeur artistique de ses trésors; il nous raconte l’histoire de ses familles, avec des temps forts, telle la Révolution, qui eut de sanglantes conséquences jusque dans nos campagnes. Certes, on a droit, de temps à autre, à un petit prêchi-prêcha de l’abbé Salvetti, qui ne nous laisse jamais ignorer que c’est un curé qui nous parle ! Mais il sait être objectif et curieux du progrès. On trouve une analyse sur les possibilités de développement économique de la commune et même un recensement général de la population vers 19I0. J’y ai appris que mon grand-père Prosper Dalmas, à ce moment-là, vivait seul dans une maison de la Placette. C’était avant qu’il ne se marie et récupère la maison familiale de la rue de la Tour.

Le facteur de la rue de la Tour au temps jadis. C'est au sommet de la rue de la Tour, qui part de l'église Sainte-Marguerite et aboutit à la Tour crénelée que se trouve la maison de mes grands-parents maternels.

C’est là que je venais en vacances, adolescent. J’y retrouvais ma grand-mère Joséphine, devenue veuve et vivant seule. Mon grand-père est mort juste un an avant mon père, après qu’on lui eut arraché ses dents de sagesses ! C’est mon père qui sculpta dans le marbre la stèle funéraire de Prosper, que l’on peut toujours voir sur la tombe familiale située dans le petit cimetière à l’entrée du village. Dans la maison de la rue de la Tour, avec ma grand-mère Joséphine, je me reconstituais. Dans le calme et grâce aux vieilles racines de Lucéram, je pouvais me ressourcer au sein d’un monde ancestral, alors qu’à Cannes, toute l’année, j’étais submergé au quotidien par le plus élémentaire principe de réalité. J’avais du mal à définir mon identité, en cours de constitution. J’assumais les responsabilités de chef de famille mais j’étais aussi un enfant, et je devais me charger tout seul de mon éducation et des possibilités de promotion sociale. J’étais un pauvre garçon de Rocheville, mais je me retrouvais au lycée Carnot, le meilleur de Cannes, avec tous les rejetons de la bonne bourgeoisie locale. Je cachais mes origines, et ne me montrais avec ma mère, que dans les cas d’absolue nécessité. J’avais honte de sa surdité et je craignais ses esclandres publics. Je signais mes carnets de note, choisissais mes orientations scolaires, justifiais les absences de ma mère aux conseils de parents d’élèves. Et pendant les temps de vacances, je commençais à travailler. Les étés, je fus garçon charcutier, livreur, plongeur, commis de bar, serveur, chasseur, réceptionniste et, durant l’hiver, placeur de polices d’assurance-vie ou encore donneur de cours particuliers, entre autres ! J’ai beaucoup travaillé, jusqu’au bac, des saisons estivales entières, de 14 heures par jour, sans congés. A chaque rentrée, j’étais content de retrouver le lycée. Et d’autant plus impatient d’en sortir, le diplôme en poche, pour partir vivre ma vie le plus loin possible !

Jusqu’à la mort de Joséphine, en 1968, j’ai grappillé dans cette maison quelques semaines de répit. Nos campagnes étaient encore exploitées, par mon oncle Félix, le cadet des neufs enfants de mes grands-parents maternels, le seul demeuré au village, comme cantonnier, avec femme et enfants. Aux beaux jours, nous nous installions à La Pinea, un terrain accidenté de huit hectares, parmi les vingt hectares que nous possédons toujours, en indivision aux abords du village. Là, au bout d’un chemin muletier à flanc de collines, après un parcours d’une bonne demie heure, entre les pins et les oliviers, nous retrouvions une petite maison de deux pièces, avec un poulailler en dessous, à l’ombre d’un grand tilleul, dont le parfum enivrant avait pour vertu principale d’éloigner les moustiques. Nous prenions tous nos repas dehors, sous une tonnelle, où dans un coin était aménagée la cuisine. La nuit, nous dormions tous dans la même pièce avec mes cousins et cousines, dont j’étais l’aîné. Les parents se réservant la pièce voisine, presque à claire voie. Une érotique promiscuité ! Nous avions un âne pour transporter les provisions. Nous disposions sur place de fruits et légumes, de poules et d’œufs, d’une chèvre pour le lait. Nous ramenions surtout du village les grosses miches de pain et les litrons de vin. Et aussi les journaux et du savon ou du café. La Pinea était traversée par un ruisseau, où nous rafraîchissions nos corps brûlés de soleil. Là, nous n’entendions d’autres bruits que le son de nos voix et le chant des cigales. Victime d’incendies à répétition, notre pauvre campagne ne présente plus désormais au regard qu’un tas de ruines au milieu d’un paysage lunaire, inaccessible et noir, au bout d’un sentier à moitié éboulé. Tandis que la maison de la rue de la Tour a été vendue depuis bien longtemps à des étrangers, qui en ont fait une charmante résidence secondaire. C’est désormais une pimpante petite maison de village, entièrement rénovée, au frais crépi rose, sur trois niveaux, surmontée d’une terrasse panoramique en place de l’ancien balcon.