La maison aux arcades, à la sortie de Cannes, sur la route de Grasse. Mes parents s’y installèrent peu après ma naissance et la mort de ma grand-mère paternelle. C’est dans cette maison que se déroula toute mon enfance et où mon père est mort dans son sommeil.

La mort de mon père

Beaucoup de souvenirs me reviennent encore depuis que j’ai réussi à dérouler le fil de ma mémoire retrouvée.

Mais je sens qu’il me faut, sans plus tarder, arriver maintenant en ce jour fatidique du 5 décembre 1962, j’avais alors dix ans.

Cela commence par une scène, que je ne peux écrire qu’au présent.

Nous sommes à l’interclasse de l’après-midi.

Je joue aux billes dans la cour de l’école des Broussailles, située entre le cimetière et le nouvel hôpital de Cannes.

Je suis en CM2.

Mes copains s’appellent Roger Rospide, Michel Basso, Gilles Gozzerino.

Nous disputons une âpre bataille.

L’enjeu : un petit soldat en plastique bleu transparent.

Un vulgaire cadeau Bonux, que je trouve proprement irrésistible !

Je veux absolument me l’approprier, en augmentant de surcroît mon quota de billes.

Après avoir gagné, perdu et regagné plusieurs fois le soldat, je décide arbitrairement d’interrompre la partie.

Entre temps, la poche de mon veston s’est passablement gonflée d’agates en verre irisé.

Mes adversaires, courroucés, m’enjoignent de remettre le lot au tir à cinq pas.

La cloche est encore loin de sonner la fin de la récré, terme tacite du jeu.

À ce moment-là seulement, celui qui l’aura, gardera le soldat.

Soldat qui, au départ, ne m’appartenait pas.

Ce n’est qu’après, que chacun fera le décompte des billes gagnées ou perdues.

Selon le principe des vases communicants.

Pourtant, je n’ai pratiquement rien à perdre : je n’avais pas grand chose en commençant.

Mais là, je suis riche et je veux tout garder.

Mon cœur bât fort, j’ai peur de perdre gros.

Ma mauvaise foi est si évidente et la pression des autres garçons trop menaçante pour que je puisse me dérober.

Pas d’échappatoire possible.

À contre cœur, je dois m’exécuter.

J’enrage, car je sais qu’à partir de cet instant tout va mal tourner.

Déjà, avec une seule bille, Roger fait tomber mon soldat.

Les deux autres s’en réjouissent avec lui.

Ils font corps contre moi.

J’ai manqué de sang froid et me suis dévoilé.

Tandis que j’attends de pouvoir tirer à nouveau, j’aperçois l’instituteur, monsieur Roubaud, accompagné d’une femme en noir, qui se dirigent hâtivement vers notre groupe.

Il s’adresse à moi, d’une voix étrangement douce : « Barozzi, va chercher tes affaires, tu dois rentrer chez toi ! »

La femme, les yeux rougis, que je reconnais alors comme étant ma tante Joséphine, une sœur aînée de mon père, ajoute : « Viens vite Jacky, ton papa est malade ! »

Je compris instantanément qu’il était mort.

À la maison, d’autres femmes de la famille entouraient ma mère, assise, effondrée, dans la salle à manger.

Dès qu’elle me vit entrer, elle se leva, se jeta sur moi, me serra dans ses bras en pleurant, de telle sorte que je dus la repousser pour pouvoir respirer.

Ensuite, elle se frappa plusieurs fois la poitrine, en criant que c’était sa faute, que c’est elle qui l’avait tué.

Au milieu de la matinée, mon père était revenu de son travail, fiévreux et grippé.

Il s’était tout de suite mis au lit.

Elle lui avait préparé une tisane bien chaude, qu’il avala avec trois cachets d’aspirine.

Elle disait qu’elle l’avait empoisonné.

Elle n’aurait pas dû l’écouter.

Trois cachets, c’était trop !

Déjà, quand j’étais rentré pour déjeuner - mon grand frère et ma petite sœur restant à la cantine -, elle m’avait demandé, inquiète, d’aller voir si j’entendais sa respiration.

Je m’étais introduit délicatement dans la chambre aux volets clos.

Impressionné par la sombre silhouette de mon père lové en chien de fusil sous la couverture et offert à ma vue en toute intimité, je m’étais contenté, passablement gêné, de le regarder furtivement, n’osant poser mon oreille sur son cœur, comme me l’avait recommandé ma mère.

De retour auprès d’elle, je lui avais affirmé qu’il dormait profondément.

Peu après mon départ, elle avait tenté de le réveiller, en vain.

Elle s’était alors précipité chez le docteur Aillaud, notre proche voisin.

Celui-ci diagnostiqua une embolie au coeur et déclara à ma mère que s’il avait été prévenu à temps, il aurait pu le sauver !

Dans la chambre, je découvris mon père, gisant sur le couvre lit.

Il était revêtu de son costume sombre, cravaté, et chaussé de cuir noir.

Ma mère lui avait remis son alliance, qu’il ne portait plus, car il prétendait qu’elle lui serrait trop le doigt (n’était-ce pas là le symbolique aveu d'un contrat dont mon père estimait le prix à payer trop élevé ?)

Son visage était paisible, presque souriant. Il semblait sculpté dans le marbre !

Mon frère et ma sœur arrivèrent en même temps, accompagnés, de ma tante Henriette et de son fils Jeannot qui avaient été les chercher l’un, au lycée technique Jules-Ferry, à l’autre bout de Cannes, l’autre, à la maternelle de Rocheville.

Je gardai Marinette dans la salle à manger, tandis qu’on introduisit José auprès de notre père.

Ma petite sœur, jugée trop petite pour être informée de la situation se réjouissait de toutes ces personnes réunies comme pour une fête.

Moi, je me regardais dans le miroir ovale, au-dessus du buffet, scrutant mes yeux désespérément secs, étonné de n’avoir pas même l’envie de pleurer.

Je crois que je ne ressentais alors aucune émotion ?

Seulement un vague sentiment de culpabilité, que je masquai derrière une certaine froideur, compatible avec la gravité des évènements.

Plus tard, couchés dans notre chambre, José et moi, nous nous demandâmes anxieusement comment nous allions faire désormais pour l'argent de poche, que notre père nous donnait chaque semaine.

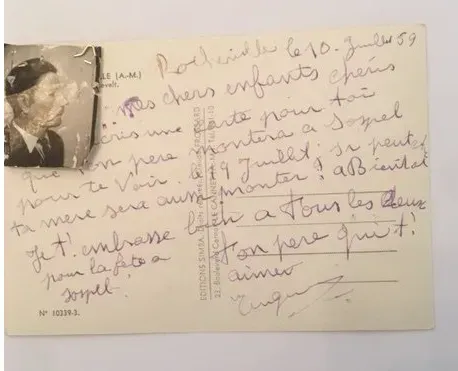

Au verso de la carte postale (photo 1), notre père nous annonce sa prochaine visite. Cet été-là, José et moi étions au Col Saint-Jean, à Sospel, la colonie de vacances de la ville du Cannet-Rocheville.

La tombe solitaire de mon père au cimetière du Clos à Rocheville.