Jacques Barozzi

Fédal le rêveur

illustrations Jacques Sol

1 - Seul au monde

Ce matin-là, Fédal fut réveillé par le silence.

D’ordinaire, sa mère devait intervenir à plusieurs reprises pour lui faire seulement ouvrir les yeux :

« Lève-toi ! …Ton petit déjeuner est servi…Dépêche-toi, tu vas encore être en retard ! » Ce n’est qu’au bout de dix bonnes minutes, lorsque le ton devenait franchement menaçant, que Fédal consentait finalement à abandonner ses rêves et la chaleur de son lit.

Mais, ce matin-là, il n’en fut rien. Seul le silence régnait : un silence inhabituel, étrange, pour le moins singulier. Il porta un bref coup d’œil au réveil qui lui indiqua : 7h59.

A peine un quart d’heure de battement avant le départ pour l’école ! Pourtant, Fédal resta assis dans son lit. Passablement inquiet, il écouta le silence : aucun bruit dans la maison, aucune rumeur en provenance de la rue. N’habitait-il pas à l’angle d’un carrefour particulièrement animé ? La neige serait-elle tombée durant son sommeil ? Impensable, nous étions au mois de mai !

Et c’est ainsi que, pour la première fois de sa vie, alors qu’il aurait pu paresser tout à loisir, Fédal jaillit vigoureusement hors de sa couche et appela : « Maman ! maman ! maman ! »

Aucune réponse. Personne dans la chambre voisine, ni dans la salle de bain. Pas d’avantage dans la salle à manger et dans la cuisine. Sur la table en formica, cependant, le bol du petit déjeuner était à sa place, encadré des habituelles tartines de pain croustillant, généreusement beurrées et recouvertes d’une épaisse couche de confiture de cerise, comme il les aimait. La vue du chocolat fumant le rassura un peu. Il s’était peut-être réveillé dans une maison fantôme, mais en tous les cas, sa bonne fée de mère veillait encore sur lui. Elle ne l’avait pas complètement abandonné.

Mais où était-elle ? Et ce silence étrange à l’extérieur ? Sa mère était sans doute descendue aux nouvelles. Fédal avala la moitié d’une tartine qu’il fit passer à l’aide de quelques lampées de l’onctueux liquide. Il n’avait pas le temps d’assouvir sa gourmandise. Le museau négligemment débarbouillé à l’eau froide, il s’habilla en toute hâte, attrapa son cartable au vol et dégringola les cinq étages de l’immeuble…

Dehors, il fut stoppé net dans son élan. Les bras ballants, il découvrit un spectacle absolument hallucinant : la boulangerie, la boucherie, le café, le magasin d’alimentation, la librairie, le marchand de cycles étaient bien ouverts, les étals sortis, mais point d’âmes qui vivent. Pas une voiture ne roulait sur la chaussée, pas un piéton sur les trottoirs, pas un client chez les commerçants, pas même le pépiement d’un moineau dans les branches touffues du gros tilleul sur le terre-plein central ! Pas un bruit, personne, point de mère non plus dans le voisinage. Non il ne dormait pas. Etait-ce un rêve ou bien un cauchemar ?

Bien que son cœur battît très fort, Fédal n’était ni inquiet ni effrayé. Seulement surpris, voire émerveillé. Aurait-il pu imaginer cela : se réveiller seul au monde ? Non pas en plein désert, mais dans une ville familière, pleine d’objets et de nourritures pour lui tout seul.

Désormais, il était libre. Mais l’était-il entièrement ? Malgré tout, il jugea plus prudent d’aller vérifier si, du côté de l’école, la situation était identique.

Tandis qu’il s’apprêtait à partir en courant, il se ravisa. Pourquoi se refuserait-il le plaisir d’emprunter le beau vélo rouge qu’il admirait depuis plusieurs jours dans la vitrine du marchand de cycles ?

Trônant au sommet de la rutilante bicyclette, il dévala en roue libre la rue des Orties qui descendait en pente douce jusqu’à l’école et, au-delà, terminait sa course au bord de la mer. Ainsi, il pouvait admirer tout à loisir les beaux jardins fleuris des villas qui bordaient la route, et humer avec délice les mille senteurs doucereuses de l’air auxquelles se mêlait l’odeur salée des embruns. Il faisait beau, le soleil tapait déjà très fort, mais une légère brise parvenait cependant à maintenir un peu de fraîcheur dans l’atmosphère. Sur la droite, au bout de la majestueuse allée de platanes, Fédal aperçut, noyé au milieu du parc luxuriant, le vieux château des Orties. Il était presque arrivé. Aucune rumeur ne parvenait à ses oreilles. C’était bon signe. Devant la cour de récréation, il constata avec soulagement qu’elle était déserte, elle aussi. Il ne put alors se retenir de lancer un retentissant « Youpie ! »

La grille d’entrée était grande ouverte. Fédal se dirigea tout droit vers le bâtiment qui abritait sa classe. Là, il sauta de sa bicyclette et se retrouva sur le perron.

A l’intérieur, point de maître ni d’élèves. Seulement une salle vide, avec un grand tableau noir et des pupitres alignés. On n’entendait même pas le vol d’une mouche ! Cette pièce jadis si familière, lui apparut soudain très lointaine dans son souvenir, comme faisant partie d’un passé révolu. Tout cela était-il bien terminé ? Est-ce qu’à partir d’aujourd’hui une nouvelle vie commençait pour lui ?

Il n’aurait su le dire. Cependant, il sentit avec certitude que rien ne serait plus jamais comme avant. Il n’avait pas peur. Il était même plutôt content. Ce matin-là, Fédal venait tout juste d’avoir dix ans.

2 - La visite du château

Depuis longtemps, Fédal rêvait de visiter le château des Orties et son immense parc aux allures de forêt vierge. Propriété du marquis et de la marquise des Orties, cette demeure voisine de l’école lui paraissait disproportionnée en regard du modeste appartement qu’il occupait avec sa mère. N’était-il pas injuste que des gens puissent posséder une telle maison, alors que d’autres dorment sous les

ponts ? Quoiqu’il en soit, il aurait bien aimé, lui aussi, habiter là. Combien de fois, en passant devant l’entrée principale, n’avait-il songé à se glisser incognito dans le parc ! Jusqu’alors, s’il ne s’y était jamais risqué, ce n’était pas par respect pour la propriété d’autrui. Non. Tout simplement parce que chaque fois qu’un promeneur s’attardait devant la grille du château, il voyait instantanément surgir deux énormes dobermans au pelage couleur ardoise. Même s’ils n’aboyaient pas vraiment, se contentant seulement de grommeler, leurs yeux rouges et leurs mâchoires écumantes aux dents cruellement acérées en disaient assez long sur leurs intentions. Il aurait fallu être carrément inconscient ou proprement fou – ce qui revient à peu près au même – pour oser pousser la grille sans y avoir été invité. Malgré la curiosité qui le démangeait, Fédal n’avait jamais osé sauter le pas. N’importe ! Aujourd’hui il pouvait enfin satisfaire son désir. Rien ni personne, et surtout pas les horribles molosses disparus eux aussi, ne pouvait l’en empêcher.

La promenade dans le parc fut un continuel ravissement. Abandonnant l’allée des platanes, Fédal s’aventura dans un bois d’eucalyptus odoriférants. Il atteignit une large pièce d’eau sur laquelle une ravissante barque fraîchement peinte en jaune, bleu et mauve semblait l’attendre. Se saisissant des rames, il traversa l’étang et accosta à l’orée d’une profonde pinède. Plus loin, il batifola à travers des champs d’herbes folles, parsemés d’oliviers. Puis il emprunta une allée bordée de palmiers et de lauriers roses alternés qui menait à un terrain de tennis. De là, il dévala un sentier ombragé par des jujubiers et put regagner le château. La façade principale était plus belle que celle visible de la rue. Elle s’ornait de deux tours d’angle et d’une douzaine de fenêtres réparties sur trois étages. Au centre, un majestueux escalier à double volée conduisait à une terrasse d’où l’on avait un point de vue remarquable sur la ville tout entière. Tandis que l’horizon était barré par la mer, un jardin sagement ordonné et fleuri se déployait au premier plan.

Tout à son émerveillement, Fédal ne put réprimer les bruyants gargouillis qui se faisaient entendre dans le tréfonds de son estomac : il était midi passé. Traversant en courant une enfilade de pièces dont il remarqua à peine le somptueux mobilier, il déboula dans la salle à manger. S’il avait pu craindre, l’espace de quelques secondes, qu’il risquait de ne rien trouver à se mettre sous la dent, la table qu’il découvrit, parée pour un festin de roi, le rassura définitivement. Viandes, poissons, volailles, légumes, fruits, entremets, gâteaux, tous plus rares et délicats les uns que les autres, attendaient l’honneur suprême d’être consommés. Fédal, entouré des portraits au regard hostile du marquis et de la marquise, ingurgita une impressionnante quantité de nourriture, non sans avoir souhaité auparavant à ses hôtes un ironique : « Bon appétit ! »

3 -Des humains invisibles

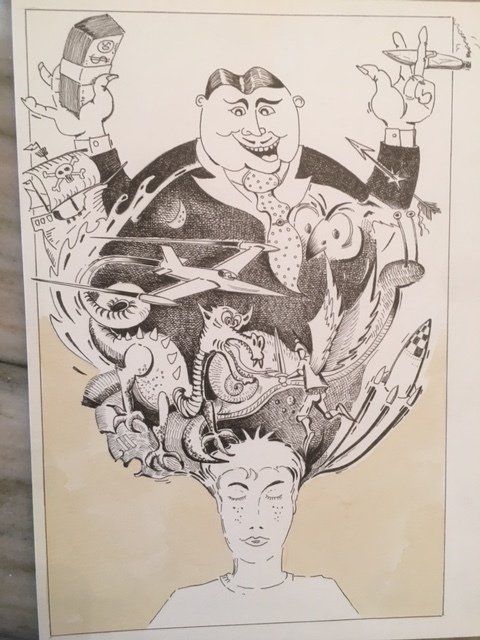

Quand la réalité devenait par trop contraignante, Fédal avait la faculté de s’en évader par le rêve. Quittant alors un univers ennuyeux, il entrait aussitôt dans un monde magique. Certes, il pouvait rêver en dormant, mais aussi tout éveillé. Combien de fois, au cours d'interminables leçons de grammaire ou de barbants énoncés de problèmes ne se retrouvait-il pas en train de gambader à travers champs ! Tout cela sans quitter son bureau et sous le regard bienveillant de monsieur Truchon, l’instituteur. Les situations produites par son imagination primaient alors sur la réalité. Pourtant, ce qu’il vivait désormais dépassait de loin ses évasions les plus folles. Le quotidien avait-il voulu se venger de ses constantes trahisons ? Ou bien s’était-il perdu dans le puits sans fond de son

imagination ?

Confortablement installé au salon, dans un fauteuil dodu et rembourré à souhait, Fédal maintenant réfléchissait. Après le déjeuner, il avait piqué un somme, sans rêve, et s’était éveillé au beau milieu de l’après-midi, l’esprit parfaitement clair : « Suis-je vraiment seul au monde ? Une radiation nucléaire aurait-elle rayé toute vie humaine de la planète ? Pourquoi m’aurait-elle épargné ? Ne suis-je pas plutôt devenu complètement fou ? En tous les cas, c’est une folie particulièrement douce, songea t-il. »

Puis, passablement inquiet, il se demanda ce que l’avenir lui réservait. Le programme des réjouissances n’allait-il pas changer ? N’avait-il pas commencé par le dessert avec, en perspective, une soupe à la grimace à avaler ?

Une foule de questions se bousculait dans sa pauvre caboche. Trop chamboulé et ne trouvant aucune réponse, Fédal voulut se changer les idées. Face à lui, sur une table basse, il avisa l’écran de télé :

« Allumons, se dit-il, et voyons quelles sont les nouvelles ! »

Lorsque, passant d’une chaîne à l’autre, il découvrit les émissions habituelles, il s’en trouva rassuré.

Soudain, sur le canal local, on annonça le flash d’information de 17 heures. Fédal retint son souffle : allait-il enfin connaître la vérité ?

Non. Rien de spécial. Ce fut un journal ordinaire. Le même, à quelques variantes près, que celui qui est égrené chaque jour.

Aujourd’hui, en ce 13 mai, la région eut l’honneur de la visite officielle du ministre des Affaires Interplanétaires. Il fut question aussi d’un ambitieux projet de complexe antitouristique dont les travaux venaient de débuter. On eut droit encore à un sordide fait-divers : dans un village de l’arrière pays, une fillette de huit ans avait sauvagement découpé à la scie, après l’avoir assommé par surprise, un jeune homme de vingt ans qui avait refusé de lui offrir des bonbons. Par ailleurs, des écologistes avaient manifesté bruyamment devant la préfecture. Ils réclamaient la construction d’un important bâtiment en béton sur le bord de la mer afin d’y tenir leurs réunions. Finalement, le spécialiste de la météo affirma qu’il pleuvait sur tout le littoral. Fédal fronça les sourcils : depuis son réveil, la journée était particulièrement belle et ensoleillée. C’est alors qu’il eut une sorte d’illumination : « Et si, à force de fuir la compagnie des autres et de nier la réalité, les êtres humains avaient perdu toute consistance à mes propres yeux au point de devenir, tout en étant présents, totalement invisibles ? »

4 - Un poétique départ

Fédal déambula à travers les rues désertes de la ville, visitant les habitations privées, les bâtiments officiels, les hôtels, les boutiques, les places, les jardins publics…Seul, il était bel et bien seul. Ni chien errant ni chat de gouttière, pas même une pauvre souris au fond d’une cave ou une malheureuse abeille butinant une fleur.

Maintenant, assis sur un banc du bord de mer, il se lamentait. – Que vais-je devenir ? Petite maman adorée, si patiente et si gentille avec moi ? Où es-tu ? Et vous mes chers camarades de classe, combien je regrette de n’avoir voulu prendre part à vos jeux ? Comme j’ai été égoïste de préférer mes aventures solitaires à votre compagnie ! Que n’ai-je choisi la vie réelle aux délices de mes rêves et de mon imagination ! Me voilà bien puni ! Hi ! Hi ! Hi ! …

La nuit commençait à tomber. Cherchant au fond de ses poches un mouchoir capable de canaliser les torrents de larmes qui coulaient de ses yeux, Fédal n’y trouva qu’un bout de papier soigneusement plié en quatre. S’épongeant du revers de ses manches, reniflant un bon coup, Fédal déplia la feuille et, à la lumière du réverbère, lut :

A l’heure crépusculaire

Tu prendras le bateau

Vogueras sur les flots

Accosteras sur terre

Dans un pays nouveau

Bien plus beau que les mots

Vision nouvelle et travaux

Sont désormais ton lot.

Quel curieux poème, songea t-il, on dirait un message. Il le lut plusieurs fois puis, levant la tête, il découvrit à l’ancre, au bout de la plage, un beau bateau blanc illuminé comme pour une fête. L’embarcation fantôme semblait l’attendre.

Sans hésitation, il rejoignit le navire et disparut au large.

5 - En route vers le pays des Narxis

Quelques jours avant les évènements qui nous préoccupent, Fédal avait lu et relu un ouvrage passionnant sur une peuplade ancienne, les Narxis. Cela se passait il y a bien longtemps. Surgi mystérieusement des flots, ce peuple, composé uniquement de mâles, n’avait vécu que le temps d’une génération. Leur ville occupait un point stratégique sur une île de la Mer Verte, qui n’avait jamais pu être localisée.

Valeureux guerriers, quoique pacifiques, les Narxis n’avaient jamais quitté leur cité pour partir à la conquête d’autres terres. Ils se contentaient seulement de créer des œuvres d’art : statues, céramique, fresques, poteries, bijoux… Ni agriculteurs ni pêcheurs, mais plutôt artistes et érudits, ils entretenaient des échanges épistolaires avec les savants du monde entier. Les Narxis étaient ravitaillés en matière première par les marins qui venaient des quatre coins de la planète pour faire du troc avec eux.

Riches et raffinés, athlètes accomplis, ils étaient rapidement parvenus à un niveau extrêmement élevé de civilisation. On vantait, aujourd’hui encore, la pureté de leurs mœurs, la perfection de leurs institutions politiques et sociales, l’étendue de leurs connaissances, la splendeur de leurs maisons.

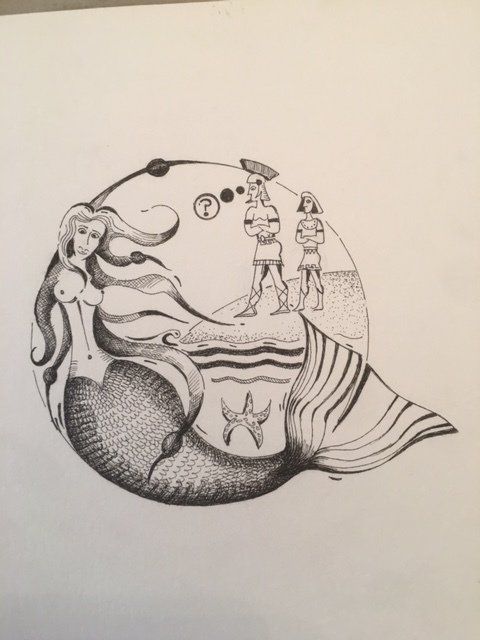

Un beau jour, une femme nue, sortie des ondes, vint à leur rencontre sur la plage. Il s’agissait de la déesse Eufemellia, la fille de l’Océan et de la Lune. Sa beauté ne produisit pas l’effet escompté sur ces mâles qui n’avaient jamais vu de leur vie un représentant de l’autre sexe. Malgré toute leur science, ils ne surent que faire de cette divine naïade : faisait-elle partie de la race des poissons, celle-là même que dans les livres l’on nomme « sirène » ? Perplexes, ils la rejetèrent aussitôt à l’eau.

Ne s’étant donc jamais reproduits, ils disparurent, ne laissant aucune descendance hormis une tenace légende transmise de génération en génération depuis la nuit des temps.

Fédal savait, pour l’avoir lu, que les Narxis s’exprimaient essentiellement en vers. Non point en alexandrins, comme dans les tragédies de Racine ou certaines comédies de Molière, mais à la manière particulière du message évoqué auparavant. Aussi ne s’étonna- t-il pas, à l’issue de sept nuits et de sept jours de traversée, d’accoster à Narxos, l’antique cité des hommes-d’une-seule-génération.

6 - Un monde idéal

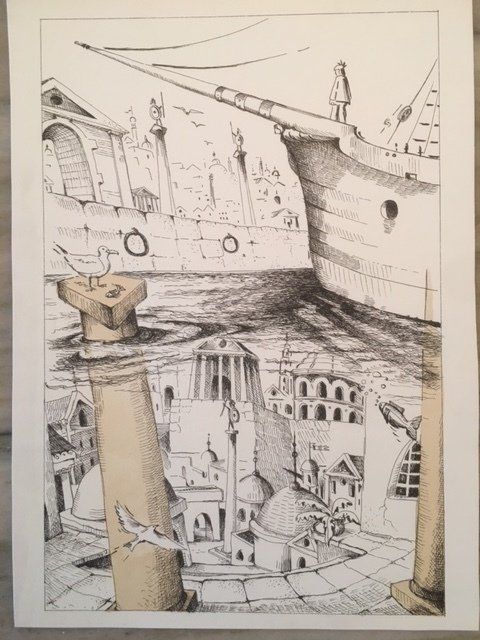

La ville, effectivement, était spectaculaire. Aussi déserte que celle qu’il venait de quitter, mais moins angoissante, moins oppressante toutefois, car le règne animal y était toujours présent : le bourdonnement de nombreux insectes s’y faisait entendre et l’on y apercevait, de-ci de-là, de beaux lézards aux teintes irisées.

Peut-on imaginer un pays dont les rues pavées, les maisons, les monuments, ainsi que les rochers, les collines et jusqu’aux moindres grains de sable, sont en marbre blanc ?

Ainsi était Narxos, cité virginale qui épousait les couleurs du temps : verte comme la mer au lever du jour, jaune aveuglante au soleil de midi, rougeoyante au crépuscule, bleutée à la tombée du soir, scintillante sous les étoiles, laiteuse les nuits de pleine lune, variant du gris au noir selon que le ciel était plus ou moins orageux et bouché.

Il fallut plusieurs jours à Fédal pour appréhender les richesses de la ville qui occupait presque toute la surface de l’île. La cité, quoique polie par le temps, demeurait quasiment intacte. Elle était aussi étendue que la plupart de nos capitales actuelles. Fédal ne dénombra pas moins de vingt-quatre stades et gymnases, une trentaine de théâtres, autant de temples dédiés à des dieux oubliés, des centaines de statues, des palais et des villas splendides avec leurs jardins secrets, de larges avenues débouchant sur de nombreuses places. Il y avait aussi, à proximité du port, un quartier plus resserré, avec des ruelles obscures bordées d’échoppes et d’ateliers.

Chose remarquable, on ne voyait ni école ni lycée, car il faut savoir que chez les Narxis, chaque aîné enseignait directement ses connaissances et son art à un cadet avec lequel il formait un couple.

Ainsi était la vie à Narxos, assurément douce et prospère, comme en témoignaient les scènes reproduites sur les fresques qui ornaient les murs des chambres et salons. D’après ces peintures, il semblait que la population ne comprenait point d’enfants en bas- âge ni de vieillards, rien que des hommes jeunes et des adolescents. Ceux-ci, conformément à la légende, présentaient au spectateur des corps et des visages parfaits. Il y avait des bruns et des blonds, tous bouclés. Certains avaient les yeux noisettes, d’autres bleus, les uns étaient plus petits et trapus, les autres longs et finement musclés. Malgré la diversité des silhouettes, tous portaient la même jupette plissée, les mêmes sandales de cuir aux lanières savamment enlacées autour de puissants mollets. Ils étaient couverts de bijoux en or rehaussés de pierres précieuses. Tous tenaient une lance à la main et conservaient à la taille un poignard délicatement ciselé.

Face à cette cohorte d’individus beaux et virils, Fédal éprouva bien vite un étrange malaise : il crut déceler dans leurs regards une profonde lassitude et un hautain mépris. Comme si ces hommes, apparemment en perpétuelle représentation même dans les actes les plus quotidiens, étaient condamnés à offrir uniquement l’image d’une apparence idéale, avec pour seule récompense une inaccessible adoration.

C’est alors que Fédal eut cette pensée inhabituelle pour un garçon de son âge : « Et si le Paradis était plus invivable encore que l’Enfer ! »

7 - Retour au monde imparfait

Le bateau fantôme mena Fédal dans un grand port plein d’animation. A peine avait-il été en vue depuis la capitainerie, qu’une vedette était instantanément partie à sa rencontre. Un quart d’heure plus tard, des hommes en uniforme (militaires ou douaniers ?) le rejoignirent à bord. Ces hommes, brutaux et vociférant, ne furent pas longs à découvrir que l’embarcation était vide, hormis un enfant de dix ans, sans papiers, et parlant une langue qu’ils ne comprenaient pas. Ils le saisirent sous les bras, le secouèrent et, criant de plus belle, le conduisirent à terre, dans un bureau crasseux. Entre temps, grâce à un célèbre monument au sommet de la colline, Fédal avait pu identifier la ville où il se trouvait. Il s’agissait de Cartapolis, l’ancienne Sémirabel du temps des Vespasiens. Combien de fois, l’Atlas encore ouvert sur ses genoux, n’avait-il rêvé de parcourir les rues de cette vénérable cité située à la jonction des mers Vertes et Jaunes !

Et voilà qu’après plusieurs semaines de voyage en solitaire, il retournait chez les vivants, atterrissant directement au fond d’un cachot humide de Cartapolis, ville que dans ses rêves les plus fous il n’aurait jamais imaginé visiter si promptement. Visiter ? C’était beaucoup dire, car après de vaines tentatives pour se faire comprendre des hommes en uniformes, ceux-ci, excédés de fureur, l’avaient expédié rageusement en prison.

Dans son désarroi, Fédal avait été heureux de revoir, à travers la vitre grillagée du fourgon cellulaire, la foule caractéristique des pays vertéens.

Ainsi avait-il atteint l’extrême limite sud-est de la mer qui baignait les rivages de sa ville natale.

Ici, les peaux étaient plus mates, le poil plus brun. Le costume différait quelque peu aussi. Cependant, c’était le même peuple, en plus misérable. Mais quelle vie, ça grouillait de partout !

Après tant de silence, quel plaisir pour Fédal de retrouver le bruit ! Désormais, malgré la gravité de la situation, il se sentait moins orphelin.

A Cartapolis, ce qui l’avait le plus frappé, c’était la proportion considérable d’estropiés de toutes sortes qu’il avait entraperçus dans les rues : borgnes, aveugles, bossus, tordus, boiteux, unijambistes…et même des culs-de-jatte !

Heureusement que l’on voyait aussi des nuées d’enfants joyeux et malicieux et une quantité respectable d’augustes vieillards chenus.

A tout prendre, Fédal préférait ce monde là à celui figé et sublime de Narxos : entre le musée et la vie, son choix était fait.

8 - Procès pour cause d'intempestives rêveries

Outre l’humidité,

son cachot était si sombre, qu’au bout de quelque temps, Fédal ne parvenait plus à distinguer le jour de la nuit. N’importe ! Il avait vécu tant d’aventures extravagantes, qu’il avait à sa disposition une réserve considérable de matière propice à la méditation et à la rêverie.

Au cours de ces interminables semaines d’incarcération, il ne souffrit donc ni du froid, ni de la faim, et moins encore de l’ennui.

Au début, en revanche, il dut lutter contre la terreur que lui inspiraient d’énormes rats qui lui disputaient son quignon de pain quotidien. Lui que la vue de la plus inoffensive souris remplissait d’effroi !

Mais la nature humaine est ainsi faite qu’elle s’adapte à toutes les situations. Au bout de quelques jours, les rongeurs étaient devenus ses compagnons d’adoption. Compagnons auxquels il narrait dans le détail ses dernières pérégrinations et le fruit de ses réflexions.

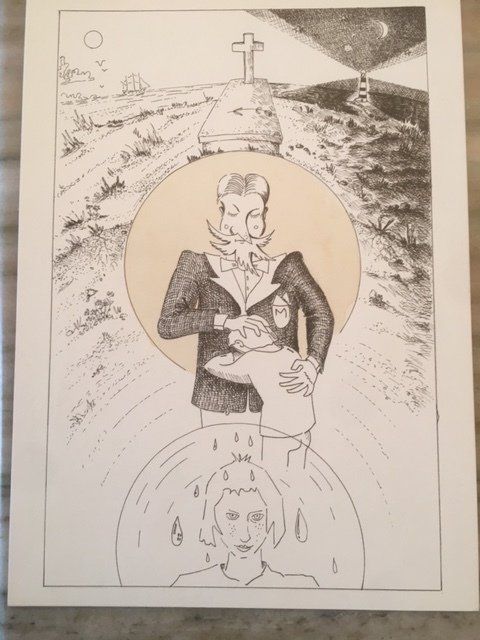

Un beau matin, on l’extirpa de sa cellule pour le conduire devant ses juges.

Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir alors, malgré le vêtement hautement comique dont il était affublé – robe cramoisie bordée d’hermine et perruque poudrée -, que le président du tribunal ressemblait trait pour trait au marquis des Orties : même visage bouffi et congestionné, agrémenté du même monumental nez !

Très vite, Fédal sut ce qu’on lui reprochait. N’avait-il pas, à force de rêveries intempestives, attenté à la propriété d’autrui : une bicyclette rouge et un pantagruélique repas, dévoré à la barbe d’une honorable famille ? Mais tout cela n’était rien par rapport aux souffrances endurées par la pauvre femme qui s’était saignées aux quatre veines pour l’élever. Un fils ingrat, voilà ce qu’il était !

Et d’un revers de manche magnanime, le marquis des Orties désigna l’endroit où se tenait le jury. Entourant sa mère qui pleurait, Fédal reconnut les commerçants de son quartier : le boulanger et la boulangère, le boucher et la bouchère, le cafetier et la cafetière, l’épicier et l’épicière, le libraire et la libraire, le marchande de cycles et son épouse. Ces derniers lui lancèrent un regard particulièrement lourd de reproches.

Fédal fut ému jusqu’aux larmes par ces retrouvailles. Il aurait voulu aller embrasser sa mère, mais les deux hommes en uniformes (policiers ou gendarmes ?) l’en empêchèrent.

Pour sa défense, le bon monsieur Truchon, son instituteur – devenu son avocat en la circonstance -, plaida l’indulgence : « Etait-ce sa faute s’il ne savait que rêver ? »

Enfin, le verdict tomba.

Fédal fut condamné à trois ans de relégation dans le grand Nord. Pour éponger les frais de ses délits, du procès et de son internat, sa mère devait débourser 862, 04 écus or de la C.M.V. (Communauté de la Mer Verte). Comme elle n’avait pas le moindre sou, le marquis, toujours magnanime, avança l’argent. En échange, celle-ci devait effectuer 7 351 937 591 375 913 heures de ménage au château des Orties.

Fédal, gigotant comme un ébouillanté sous la poigne des hommes en uniformes qui l’emmenaient hors de la salle, eut juste le temps de crier à sa mère qu’il regrettait, qu’il serait désormais un brave garçon, qu’il travaillerait dur afin de la délivrer de sa dette. Celle-ci semblait résignée à son sort. Se tournant vers sa voisine, elle déclara tristement : « Lui, travailler ? Hélas, je ne le connais que trop bien. Jamais il ne pourra s’arrêter de rêver ! »

9 - Au manoir du vieil Anagram'

Au terme d’un voyage de vingt-six jours en train, Fédal arriva au manoir de la Cour Glacée. Celui-ci était situé au cœur d’une forêt sombre, au pied de montagnes éternellement enneigées. Son hôte, un vieillard solitaire qui régna jadis sous le nom d’Anagram’ 1er, l’accueillit avec beaucoup d’égards et une joie non dissimulée. Enfin quelqu’un qui allait pouvoir lui peigner sa longue barbe blanche ! Car il faut dire qu’à la suite des guerres au cours desquelles il avait été dépossédé de son royaume, l’ex-roi s’était retrouvé avec les deux bras coupés.

Pour sa peine, Fédal devait, outre l’exil, apprendre la Langue Précieuse que seul l’ancien monarque parlait encore. Il s’agissait d’un idiome extrêmement compliqué, tout à fait inutile pour le monde moderne, mais que l’on tenait à conserver. Il y avait urgence car Anagram’ était malade et très âgé.

Dans cette langue, on utilisait, là où un simple mot aurait suffi, des périphrases énigmatiques et tarabiscotées. Voici quelques exemples :

« Tabatière » se traduisait en Langue Précieuse par « l’objet dont le contenu s’envole en fumée.»

« Celle dont les parents ne manquent pas de couronnes au palais » n’était autre qu’une princesse. »

« Pratiquer le jeu de paume » signifiait « caresser ».

« Passer » (dans le sens de donner) se disait « faire transiter d’un point à l’autre. »

« Vert » devenait « ton nature », etc.

Ainsi, la phrase suivante : « Princesse, passez-moi la tabatière verte et je vous ferai une caresse ! » se traduisait approximativement en langage précieux par : « Celle dont les parents ne manquent pas de couronnes au palais, veut-elle bien me faire transiter d’un point à l’autre l’objet de ton nature dont le contenu s’envole en fumée et je lui pratiquerai le jeu de paume ! »

Mis au courant du casse tête que constituait cette langue, le marquis des Orties avait pensé qu’il n’y aurait pas pire punition pour corriger Fédal de ses rêveries intempestives. Mais c’était mal le connaître. Tout cancre et rêvasseur qu’il fut, Fédal n’en était pas moins intelligent et astucieux. Plus qu’un supplice, ce fut pour lui un véritable jeu : il saisit tout de suite le mécanisme.

En moins de trois mois, il parla le Précieux avec une aisance qui déconcerta le vieil Anagram’. Dès lors, Fédal devint pour ce dernier, dans tous les sens du terme, un compagnon particulièrement précieux. Le soir, au coin du feu, emmitouflés de laine, alors que dehors le vent hurlait, ils dialoguaient inlassablement, échangeant des phrases emberlificotées et compliquées à souhait. Un régal !

Ajoutez à cela que, pour clore le débat, et avant qu’ils aillent se coucher, Fédal brossait délicatement la vénérable barbe de l’ancien monarque.

Celui-ci ronronnait littéralement de contentement.

Quant à Fédal, la pratique courante de cette langue, loin de tarir ses songes, les multiplia. Au cœur de la forêt, à l’abri du manoir, encerclé par les loups, il rêva, il rêva comme jamais : il cherchait dans ses rêves le moyen de délivrer sa mère d’un énorme fardeau.

Le quatre-vingt-dix-septième jour, le vieil Anagram’ qui avait dû, avant l’arrivée de Fédal, se débrouiller tout seul avec ses pieds mourut. Non sans avoir connu auparavant une intense période de bonheur.

Plus rien désormais, hormis le froid, ne retenait Fédal au manoir de la Cour Glacée.

10 - Une bien longue marche

Une enveloppante neige d’hiver avait définitivement gommé toutes les voies d’accès au manoir. Désormais, le paysage environnant ressemblait à un désert glacé. Armé d’une boussole, Fédal partit d’un bon pas, en direction du Sud.

Très vite, il fut entièrement gelé et ne ressentit même plus les morsures du froid. Comme si son corps s’était détaché de lui. Il lui semblait être un pur esprit, flottant au-dessus de deux pieds étrangers.

Glissant sur la neige, bien au chaud dans ses pensées, Fédal marcha ainsi des jours et des jours. Il traversa la forêt infinie, puis des prairies illimitées. A l’approche du printemps, il atteignit les premiers champs de cultures. Avec les vignes, il vit la fin des dernières gelées. Sans ralentir son allure, il chemina ensuite le long des routes qui le menèrent de village en hameaux. Puis ce fut la longue succession des cités de banlieue. Enfin, à l’aube du dernier jour, il arriva à la porte de la ville.

Epuisé et affamé, il s’écroula.

11 - Fédal devient millionnaire

Le premier jour de l’été, Fédal sortit de l’hôpital, pratiquement rétabli.

Il n’avait pas un sou en poche mais, le cœur vaillant, il partit à la découverte de la ville en s’écriant :

« A moi la liberté ! » Sa boussole l’avait conduit à Ville-Grise, un des centres d’affaires parmi les plus courus de la planète. Cette prestigieuse mégapole était également un des hauts lieux que Fédal rêvait depuis toujours de visiter. Il n’avait encore jamais vu ce genre de ville où les hautes constructions abritent principalement des bureaux. A tous les coins de rue, on ne rencontrait que des marchés et des galeries commerciales. Les gens étaient essentiellement occupés à vendre ou à acheter, tandis que de grosses liasses de billets de banque passaient continuellement de main en main.

Pas moins de trois aéroports et six gares reliaient la cité au reste du monde.

V.-G., comme on disait, était une ville grise, certes, mais très riche, très belle et très peuplée. Un large fleuve la traversait en son centre. Elle comptait deux îles, une cinquantaine de ponts et était ceinte de sept collines. Monuments, musées, parcs et jardins publics y abondaient. Voitures particulières et transports en communs également.

« Ici, il est possible de se faire pas mal d’argent ! », pensa Fédal.

« Mais que pourrais-je faire pour cela ? », se demanda-t-il inquiet.

A l’entrée d’un majestueux building, il avisa une plaque qui affirmait :

VOUS AVEZ FORCEMENT

QUELQUE CHOSE A VENDRE

NOUS PAYONS COMPTANT

VENEZ NOUS CONSULTER

SOFIMEG – 59ème ETAGE

La vue panoramique offerte depuis le bureau du directeur de la SOFIMEG était telle qu’on avait l’impression d’être dans un avion.

Assis sur le bord d’un profond fauteuil en cuir, au centre d’une salle aux chaudes boiseries, Fédal, intimidé, faisait face maintenant à un petit homme ventru, en costume gris trois pièces.

Auparavant, il avait été brièvement auditionné par un conseiller de la société qui, à sa grande surprise, l’avait immédiatement conduit auprès du directeur. Comme si Fédal représentait un cas particulièrement intéressant.

Après quelques phrases échangées en aparté avec son collaborateur, celui-ci reprit l’interrogatoire :

- On me dit que vous rêvez ?

- Oui.

- Et vous rêvez souvent ?

- Tout le temps, aussi bien en dormant qu’éveillé.

- Depuis longtemps ?

- Depuis toujours.

- Vous disposez donc d’un stock important ?

- Un stock ? ?

- Oui, tous les rêves que vous avez emmagasinés depuis des années ?

- Ah oui ! Cela doit bien faire des milliers et des milliers depuis.

- Mais est-ce que vous pouvez vous les rappeler ?

- En gros, oui. Il m’arrive souvent de refaire les mêmes rêves, avec des variantes plus ou moins sensibles toutefois.

- Fort bien !

- ! ! ! ! !

Bien que depuis plus d’un an Fédal ne s’étonnât plus de rien, il resta fort perplexe devant le fait que, pour la première fois de sa vie, quelqu’un le félicitait de…rêver ! L’homme d’affaire conclut :

Eh bien tout cela nous intéresse au plus haut point. Nous sommes prêts à payer à son juste prix une si abondante matière première.

Tandis qu’il préparait un chèque, le directeur sonna sa secrétaire. Celle-ci fut chargée de prendre en sténo les rêves que Fédal devait lui conter, à raison de trente séances de quatre heures par jour.

A l’issue de la première audition qui eut lieu le jour même, Fédal constata, au tarif perçu en échange, qu’il serait bientôt…millionnaire !

12 - Tous les millions du monde ne remplacent pas une mère

Sa mère allait bientôt pouvoir être fière de lui.

Pouvait-on imaginer que l’activité onirique se révèlerait si lucrative !

Fédal, pour sa part, ne s’en étonnait pas outre mesure : rêver lui avait toujours semblé l’activité la plus précieuse au monde. En tous les cas, le rêve lui paraissait aussi nécessaire pour vivre que l’air qu’on respire ou l’eau dont on s’abreuve. Mais jusqu’alors son entourage n’avait jamais partagé ce point de vue.

Désormais la situation allait changer. Il ne serait plus considéré comme un fils ingrat et paresseux, mais plutôt comme un enfant génial qui a remarquablement réussi. Pensez, millionnaire à onze ans ! Et cela grâce à son seul « travail ».

Ce matin-là, lorsque Fédal se présenta à la grille du château des Orties, un valet de pied l’attendait. La veille, il avait pris rendez-vous par téléphone avec le marquis, lui annonçant qu’il avait en poche la somme qu’il leur avait avancée. Tout au long de la conversation, le marquis avait paru gêné. Maintenant, Fédal était impatient de revoir sa mère et de la ramener chez eux. En arrivant, il avait trouvé la maison vide. Sa mère devait sans doute loger au château pour ne pas perdre de temps et travailler sans relâche au remboursement de la dette.

A présent, tout cela allait cesser. Comme il avait hâte de se retrouver dans les bras de sa petite maman chérie !

Tandis que le domestique le conduisait auprès du marquis, Fédal aperçut les deux molosses sagement couchés dans leur niche, à l’entrée.

Au salon, le maître des lieux l’attendait avec impatience. Affichant un air grave, il lui serra néanmoins la main chaleureusement. Puis l’entourant de son bras droit, il le dirigea vers un fauteuil. Etait-ce sa soudaine fortune qui lui valait tant d’égards ?

Resté debout devant lui, le marquis balbutia :

- Ah ! Mon cher enfant…que je suis heureux de vous voir…J’aurais préféré d’autres circonstances…J’avais envoyé un émissaire au manoir de la Cour Glacée pour vous prévenir… Mais vous étiez déjà parti… C’est d’ailleurs ainsi que j’ai appris la mort d’Anagram’… Enfin, il était vieux et malade… Pour lui, c’était prévisible… Mais laissons cela… C’est de votre mère dont je veux vous entretenir… Je ne savais pas où vous contacter… Quand vous m’avez appelé hier soir… J’ai manqué d’à-propos… J’attendais pourtant votre appel depuis longtemps… Je m’y étais préparé… Malgré tout j’ai été pris de court…J’aurais dû vous annoncer … Finalement c’est mieux ainsi… Je préfère vous dire en face la triste nouvelle… Votre mère… Votre pauvre mère… Eh bien… Elle nous a quittés au printemps… Elle est morte… Non point de fatigue… Dieu sait combien elle n’a pas ménagé ses efforts… Mais de tristesse…Oui mon cher enfant… Votre mère pensait qu’elle ne vous reverrait plus… Elle ne supportait plus votre absence… Le chagrin… Oui le chagrin… Et non pas la fatigue… Croyez-moi… A eu raison de ses forces… Dieu ait son âme !

Fédal apprit encore de la bouche du marquis que sa mère reposait dans le petit cimetière marin, près du port. Ce fut alors à peu près tout pour les nouvelles. Il en savait d’ailleurs assez.

Un silence à couper au couteau s’abattit sur la pièce.

Enfin, peu à peu, il sortit de la léthargie dans laquelle il était tombé. Puis, toujours sans un mot, il quitta la maison de son hôte, oubliant de lui remettre le chèque qu’il gardait dans la poche intérieure de son élégante veste en alpaga.

Plus tard, sur la tombe de la défunte, il versa toutes les larmes qu’il avait contenues jusqu’alors :

« Hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi !hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi !hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi !… »

Dès cet instant, Fédal sut qu’il ne pourrait plus jamais rêver. L’envie lui en était passée d’un coup. L’envie et la capacité.

« …hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi !hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi ! hi !… »

13 - Des larmes de bonheur

Ce matin-là, Fédal fut réveillé par ses propres larmes.

En ouvrant les yeux, il constata cependant que ceux-ci demeuraient parfaitement secs.

N’était-il pas en train de pleurer d’abondance ?

Il fut surpris également de se retrouver couché dans sa chambre, redevenue pour l’heure, anodine et familière.

Maintenant, il percevait la rumeur de la rue à laquelle se mêlaient des bruits de vaisselle, en provenance de la cuisine. Sa mère ! ?

Aussitôt, il compris qu’il venait de rêver. Il s’était encore fait avoir. Une fois de plus, il avait cru que l’aventure rocambolesque qu’il vivait en songe était la réalité !

Mais ce coup-ci, plus que jamais ! Aussi, ce n’est pas sans un énorme soulagement qu’il renoua avec la vie terrestre. Lui qui, quelques secondes auparavant, avait pensé voir son cœur se briser de chagrin. Comme toujours, le cauchemar avait pris fin juste à temps. Il frissonna à l’idée qu’un jour il ne se réveillerait pas au pire moment de son rêve. Qu’adviendrait-il alors ?

Cette effrayante pensée fut instantanément balayée par une bonne odeur de chocolat fumant venue lui chatouiller les narines : 7h59.

Il n’y avait plus de temps à perdre.

Dans la cuisine, sa mère finissait de préparer son petit déjeuner. La première chose qu’il lui demanda fut : « Pourquoi ne m’as-tu pas appelé ? » Ce à quoi, avec un sourire énigmatique, elle répondit :

« Parce qu’à dix ans, les petits garçons doivent apprendre à se lever tout seul. »

Puis lui tendant le paquet qu’elle tenait caché dans son dos, elle souhaita : « Bon anniversaire ! »

Sur la table, d’appétissantes brioches dorées remplaçaient les habituelles tartines beurrées.