10e arrondissement

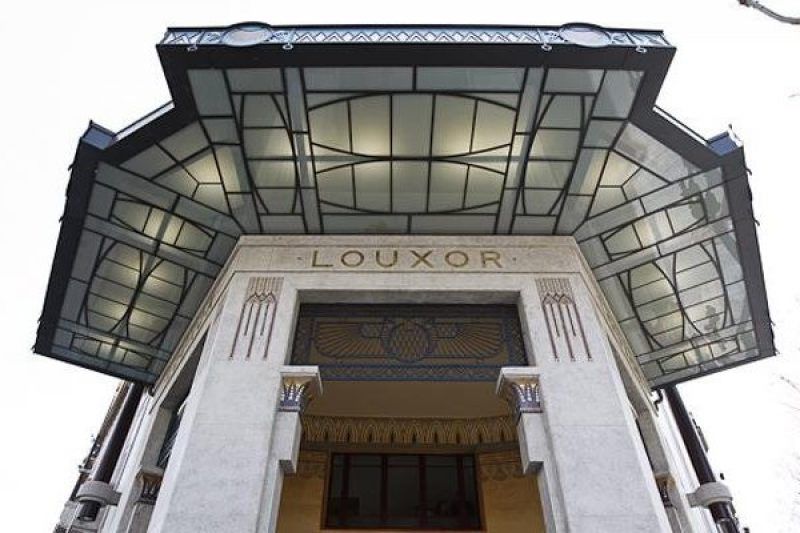

Cinéma le Louxor

Angle des boulevards de la Chapelle et Magenta

Tél. : 01.44.63.96.96

Métro : Barbès-Rochechouart

Après plus de vingt ans d’abandon, c’est un Louxor flambant neuf qui a rouvert ses portes en avril 2013.

Construit en 1921 dans le style Art déco par l’architecte Henri Zipcy et le décorateur Amédée Tibéri, le cinéma le Louxor est l’un des rares cinémas de quartier d’avant-guerre qui nous soient parvenus relativement intacts.

Il figurait parmi la vingtaine d’établissements du réseau des cinémas Lutétia, qui avaient été repris en 1929 par la société Pathé et adapté au cinéma sonore.

Pour continuer à attirer le public, il avait encore subi d’autres travaux de modernisation en 1954 et 1964, offrant ainsi au public des films en cinémascope et dans des conditions sonores optimales, tout en conservant sa vaste salle et ses deux niveaux de balcon d’environ 1 200 places.

Revendu en 1983 à la société Tati, le bâtiment fut transformé au milieu des années 1980 en boîte de nuit antillaise baptisée La Dérobade, puis devint en 1987 la plus grande discothèque gay de la capitale sous le nom de Megatown. Mais celle-ci ferma l’année suivante et depuis lors le bâtiment resta en déshérence.

Grâce à l’inscription à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques de sa façade et de ses toitures en octobre 1981 et à la vigilance des associations de quartier, il put échapper à la destruction ou au découpage en appartements.

Racheté en 2003 par la municipalité parisienne, les travaux de réhabilitation du bâtiment, conduit par l’architecte Philippe Pumain, n’avaient pu commencer qu’en 2010.

Avec la restauration de sa façade, la restitution partielle de sa grande salle, sensiblement réduite de plus de la moitié de sa capacité d’accueil, et la création de deux petites salles supplémentaires, d’un espace d’exposition et d’un café le Louxor à été rendu à sa vocation initiale de palais cinématographique.

On ne peut que se réjouir du fait que le bâtiment ait retrouvé son décor néo-égyptien originel, mais craindre cependant que sa destination culturelle, qui s’apparente désormais à celle des cinémas d’art et d’essai de la capitale, lui fasse perdre le public populaire qui au fil du temps fit toujours sa renommée. Notamment en 1976, lors de la projection, particulièrement agitée, du film Les Chroniques des années de braise de Mohammed Lakhda-Haminar, palme d'or au festival de Cannes l’année précédente, qui avait fait salle comble pendant près d'un mois.