Henri Fantin-Latour, Coin de table (1872), détail, Paul Verlaine et Arthur Rimbaud.

Préambule

Le pistolet avec lequel Paul Verlaine a tiré sur Arthur Rimbaud a été mis aux enchères le 30 novembre 2016, chez Christie’s à Paris. Payé une vingtaine de francs de l’époque, estimé au départ entre 50 000 et 60 000 euros, ce sept millimètres à six coups de la marque Lefaucheux, authentifié grâce à son numéro de série, a atteint la somme record de 434 500 euros !

Le prix du mythe ?

Coup de folie à Bruxelles

Le 10 juillet 1873, Verlaine quitte furtivement la chambre qu’il partage avec Rimbaud au premier étage de l’Hôtel de la Ville de Courtrai, sis au n°1 rue des Brasseurs. Une étroite artère du centre-ville de Bruxelles, située juste derrière la rue de l'Amigo. Récemment élargie, celle-ci abrite à l’époque des boutiques et logements de savetiers, marchands de sabots et de loueurs de brouettes ou de charrettes à bras.

La chambre contiguë à celle des deux amants, est occupée par la mère de Verlaine.

Après avoir traversée la Grand-Place, ce dernier pénètre à 9 heures pétantes chez l’armurier Montigny, au n°11 de la Galerie de la Reine, qui constitue avec la Galerie du Roi et la Galerie des Princes les Galeries royales Saint-Hubert. Là, Verlaine, à qui Rimbaud a signifié la veille son intention définitive de le quitter, fait l’acquisition d’une arme et d’une boite de 50 cartouches.

Après quoi, il passe le reste de la matinée à écluser des verres d’absinthe dans une taverne anglaise de la rue des Chartreux.

A son réveil, Rimbaud, surpris de ne pas retrouver son amant à ses côtés dans le lit, va frapper à la porte de la mère de celui-ci, qui ne peut lui donner aucune explication sur l’absence de son fils.

Vers midi, tandis que le temps est exceptionnellement caniculaire pour Bruxelles, Verlaine, passablement agité, déboule soudainement dans la chambre. Il exhibe sous le nez de son jeune amant le pistolet protégé d’une gaine de cuir verni ainsi que la boite de cartouches qu’il vient d’acheter. Puis il l’emmène déjeuner à la Maison des Brasseurs, sur la Grand-Place. Les deux hommes vident quelques chopes de bière et discutent de leurs projets littéraires respectifs.

De retour à l’hôtel vers 14 heures, les deux amants, échaudés par l’alcool et excédés de chaleur, reprennent leurs sempiternelles disputes. Verlaine hésite toujours entre le désir de renouer avec sa femme, sa passion pour Rimbaud ou ses velléités de suicide. Le ton monte nettement. Ni tenant plus, Rimbaud se précipite alors dans la chambre voisine et exige que Mme Verlaine lui donne vingt francs : le prix d’un billet de chemin de fer, en troisième classe, à destination de Paris.

Celle-ci fait la sourde oreille. Rimbaud crie, menace, Verlaine vient alors le saisir par les épaules et l’entraine dans leur chambre, fermant à clé derrière lui.

Des éclats de voix se font entendre : « Voilà pour toi, puisque tu pars ! », aussitôt suivis de deux coups de feu. Une balle blesse Rimbaud au-dessus de l’articulation du poignet gauche. L’autre va se loger dans le plancher.

Soutenu par la mère et le fils, ce dernier est conduit à l’hôpital Saint-Jean, en face du jardin botanique.

Au médecin qui le prend immédiatement en charge, il explique qu’il s’est blessé en nettoyant une arme. Sans plus d’explications, celui-ci panse sa blessure et lui annonce que la balle qui s’est logée dans son avant-bras ne pourra être extraite que dans deux ou trois jours.

De retour à l’hôtel, Rimbaud réitère son intention de quitter Bruxelles et de prendre le premier train en partance pour Paris. Il ramasse ses effets, tandis que Verlaine s’agite à nouveau. Sa mère remet aussitôt à Rimbaud les vingt francs demandés.

Alors que le trio s’achemine en direction de la gare du Midi, à la hauteur de la place Rouppe, Verlaine, désespéré, s’immobilise et menace de se suicider. Lorsqu’il glisse la main dans sa poche, Rimbaud prend peur et s’enfuit en courant. Plus loin, il interpelle un agent de police en faction sur la place et, désignant Verlaine du doigt, lui déclare : « cet homme veut me tuer ! »

Tout le monde se retrouve au commissariat central de la rue de l’Amigo. Là, Verlaine avoue au policier qui l’interroge qu’il a « cédé à un moment de folie ». Il est immédiatement écroué, sous l’inculpation de coups et blessures volontaires, et conduit dans une cellule. Tandis que Rimbaud et la mère de Verlaine peuvent regagner leur hôtel librement, non sans avoir été priés au préalable de rester à la disposition de la police pour la suite de l’enquête.

Théodore t’Serstevens, le juge d’instruction chargé de l’affaire, va mener une enquête serrée. Lors de l’interrogatoire de la victime, il lui rappelle que la femme de Verlaine reproche à son époux la trop grande intimité qui les lie entre eux. Ce à quoi Rimbaud répond : « Oui, elle nous accuse même de relations immorales. Mais je ne veux pas me donner la peine de démentir pareille calomnie. » Néanmoins, lors de la perquisition du lieu du drame, le magistrat trouve parmi les papiers de Verlaine la lettre récemment envoyée de Londres par Rimbaud, où ce dernier supplie : « Reviens, reviens, cher ami, seul ami » ainsi que le poème Le Bon Disciple, daté de mai 1872, dans lequel Verlaine s’interroge sans aucune ambiguïté : «Quel Ange dur ainsi me bourre/Entre les épaules tandis/que je m’envole aux Paradis ? » et qui s’achève par le quatrain suivant : « Toi le Jaloux qui m’a fait signe/Ô me voici, voici tout moi/Vers toi je rampe encore indigne/Monte sur mes reins, et trépigne ! ».

Malgré sa lettre de rétractation, datée du 19 juillet, dans laquelle Rimbaud affirme avoir été blessé accidentellement, sans « préméditation criminelle », le 8 août Verlaine est condamné à deux ans de prison ferme et à une amende de deux cents francs.

Les noces barbares

Tout commence par la lettre que Verlaine trouve au retour de son escapade, à la fin du mois d’août 1871. Employé à l’Hôtel de Ville et ayant soutenu la Commune de Paris après la semaine sanglante et la victoire des Versaillais, il craint d’être arrêté. Dès lors, en juillet, accompagné de sa jeune épouse Mathilde, enceinte, il part, tremblant, se cacher à Fampoux, un village de la région d'Arras d'où est originaire sa mère.

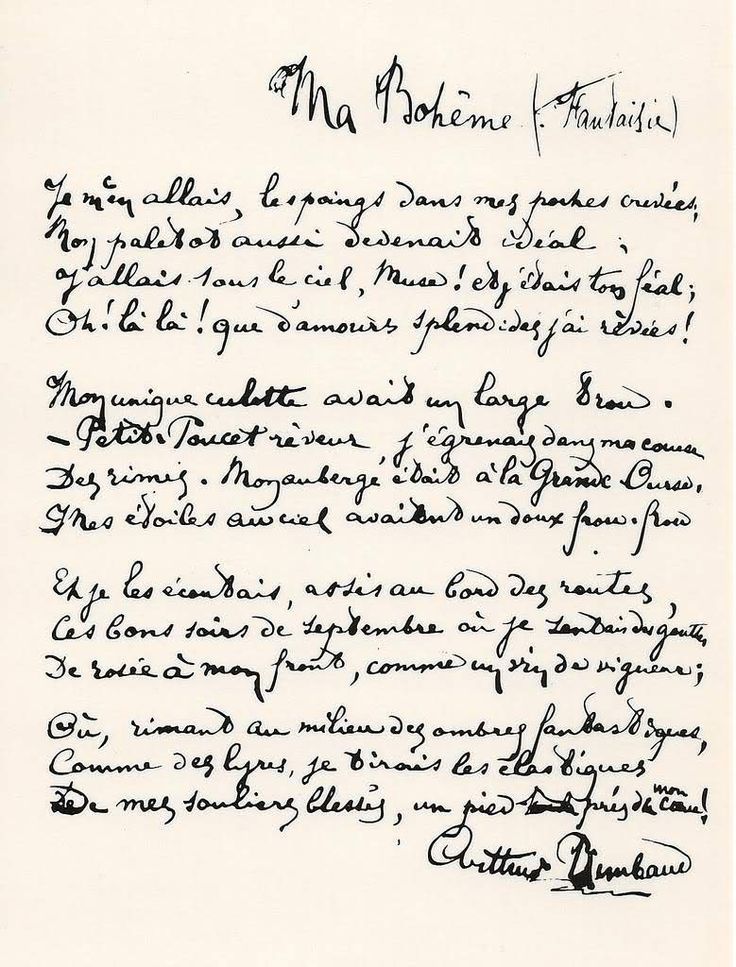

Parmi le courrier adressé à son intention chez Lemerre, passage Choiseul, à Paris, - l’éditeur de ses deux premiers recueils publiés à compte d’auteur : Poèmes saturniens et La Bonne Chanson -, une enveloppe l’intrigue. Postée de Charleville et traversée d’une écriture fine et nerveuse, celle-ci renferme une longue missive accompagnée de plusieurs poèmes. Elle est signée d’Arthur Rimbaud, un parfait inconnu de seize ans, qui, néanmoins, a déjà écrit, entre autres, Le Dormeur du val et Ma Bohême !

Mathilde Mauté épouse Verlaine.

Concernant la correspondance de cette époque entre Verlaine et Rimbaud, il ne reste pratiquement rien des lettres du second. Mathilde Mauté, l’épouse de Verlaine, trompée, battue et humiliée, a par la suite détruit toutes celles sur lesquelles elle a pu mettre la main. De cette première missive, aujourd’hui disparue, on connaît l’essentiel grâce au témoignage de Delahaye, l’ami d’enfance de Rimbaud, qui, d’une écriture plus sage et pour une meilleure lisibilité, apporte son concours, en recopiant en petite-ronde, c’est-à-dire en lettres bien régulières avec les verticales bien perpendiculaires aux lignes, l’ultime production poétique de Rimbaud, -hormis le dernier poème, écrit l’année précédente- : Accroupissements, Les Douaniers, Les Assis, Le Cœur volé et Les Effarés. Rimbaud, de son écriture toute en zébrures, y déclare son admiration pour Verlaine, et avoue avoir trouvé « fort bizarre, très drôle » Les Fêtes galantes. Après quelques phrases de présentation, il en vient à sa requête : Il est aussi poète mais le plus urgent pour lui est de fuir Charleville au plus vite ! Que lui conseille-t-il ?

Verlaine, tout à la fois perplexe et séduit, soumet les poèmes à ses amis parnassiens. Mais où héberger le jeune-homme, songe-t-il, vivant lui-même chez ses beaux-parents ? La réponse se faisant par trop attendre, Rimbaud envoie, trois ou quatre jours après, une seconde missive. Plus directe et précise. Il lui demande carrément l’hospitalité, l’argent du voyage en prime ! Noircissant le tableau et mentant un peu, à l’occasion : « Ma mère est veuve (faux !) et extrêmement dévote. Elle ne me donne que dix centimes tous les dimanches pour payer ma chaise à l’église. » Et Rimbaud fait valoir aux yeux de son illustre aîné qu’il lui faut terminer un grand poème (Le Bateau ivre), et que cela lui est impossible à Charleville. (Pour le coup, le brave Delahaye dut recopier : Mes petites amoureuses, Les Premières communions, Paris se repeuple).

Verlaine, enthousiasmé, lui répond par retour de courrier : « Venez vite, chère âme, on vous désire, on vous attend. » Profitant de l’absence de son beau-père, parti chasser en Normandie, Verlaine convainc madame Mauté et Mathilde d’héberger le poète en herbe. La mère et la fille donnèrent leur consentement, sans se douter qu’elles introduisirent ainsi le loup dans la bergerie.

Le 14 rue Nicolet, de nos jours, dans le 18e arr.

Rimbaud n’avait-il pas écrit, peu auparavant, à son ancien professeur Izambard : « Maintenant je m’encrapule le plus possible. Pourquoi ? Je veux être poète, et je travaille à me rendre voyant : vous ne comprendrez pas du tout, et je ne saurais presque vous expliquer. Il s’agit d’arriver à l’inconnu par le dérèglement de tous les sens. Les souffrances sont énormes… » ?

Voyant, prophète, pour Rimbaud le poète, avant tout, se doit d’être « objectif », se contentant de transmettre un message qui ne fait que transiter par lui : « Je est un autre ». Un sacerdoce auquel n’est pas du tout préparé Verlaine, qui, depuis quelques temps, s’est passablement embourgeoisé. Ce dernier, révoqué le 11 juillet 1871 de son emploi à l’Hôtel de Ville, pour cause de « participation à l’insurrection », vit alors aux crochets de sa mère et de sa belle famille, chez qui le couple s’est replié, faute de ne plus pouvoir payer son loyer, au 14 rue Nicolet, une étroite artère au pied de la Butte Montmartre. C’est là que déboule vers le 10 septembre 1871 le jeune trublion, le manuscrit du Bateau Ivre en poche. Il a cheminé depuis la gare de l'Est où Verlaine, accompagné de Charles Cros, est allé l'attendre et où ils l’ont raté. Rentrant, dépités, rue Nicolet, ils découvrent Rimbaud installé au salon entre Mme Mauté, toute froufroutante, et sa fille, enceinte jusqu’aux yeux. Mathilde relatera plus tard cette première rencontre, décrivant le jeune homme d’alors : « Solide garçon à la figure rougeaude, dans un pantalon écourté qui laissait voir des chaussettes de coton bleu tricotées par les soins maternels (...) Des cheveux humides, une mine négligée, les yeux étaient bleus, assez beaux, ils avaient une expression sournoise que, dans notre indulgence, nous prîmes pour de la timidité ».

Surpris de prime abord par le physique de son protégé, Verlaine, qui s’attendait à voir un adolescent à la face d’ange déchu en place du vigoureux paysan à la chevelure hirsute qui lui fait face, tombe, contrairement à sa femme, totalement sous le charme de ses beaux yeux myosotis aux rayons magnétiques. Les yeux de Rimbaud, à propos desquels son confident et ami Delahaye écrira : « Sa seule beauté était dans ses yeux d'un bleu pâle irradié de bleu foncé, les plus beaux yeux que j'ai vus, avec une expression de bravoure prête à tout sacrifier quand il était sérieux, d'une douceur enfantine, exquise, quand il riait, et presque toujours d'une profondeur et d'une tendresse

étonnante. ».

Rimbaud, qui ne goûte guère à l’art de la conversation, répond par monosyllabes aux questions posées par les divers membres de l’assemblée. Charles Cros tente, en vain, de le faire parler de poésie. Plus tard, à table, servi par la bonne, il fait honneur à la soupe, sans lever les yeux de son assiette. La dernière bouchée du diner avalée, il tire une pipe de sa poche et enfume la tablée sans plus de façon. Puis il se lève, dit qu’il est fatigué, et demande à être conduit à sa chambre. Tout le monde reste pantois, mais dans son for intérieur Verlaine exulte.

Au matin, Rimbaud, qui s’est écroulé sur son lit et endormi aussitôt, se réveille l’œil clair et inspecte la chambre qui lui est allouée. Le petit poucet rêveur et semeur de rimes de grands chemins, le jeune bohémien qui aime tant dormir à la belle étoile, en est tout déconcerté. Sur un mur de cette bonbonnière est accroché un « portrait d’ancêtre », au pastel, où le personnage arbore un front dégarni, piqué de taches de moisissures. Dès que Verlaine se présente, il le prie instamment de le débarrasser de ce « cerveau lépreux ! ».

Le poète du Bateau ivre

Les jours suivants, Verlaine entraine le plus tôt possible Rimbaud, hors de la cage dorée de la rue Nicolet, fuyant le corps déformé de Mathilde, qui maintenant le dégoûte. Elle pourtant, qui, quelques mois auparavant, lui a inspiré les beaux vers de La Bonne Chanson, un recueil poétique que Victor Hugo compara à « un bouquet dans un obus ». Paul et Arthur descendent généralement la rue Ramey, puis, parvenus au boulevard de Rochechouart, font une première halte au Delta. Juste le temps de lever le coude. De là, ils grimpent au sommet du bus à impériale, au départ de la ligne Place-Pigalle-Halles-aux-vins. Après une traversée chaotique de la ville et du fleuve, ils retrouvent, au terminus de la ligne hippomobile, les joyeux copains parnassiens, qui ont pratiquement tous jeté leur dévolu sur cette portion de la rive gauche, à l’emplacement où jadis s’étaient établis les Romains, occupée de nos jours par les bâtiments de la fac de Censier et ceux de l’Institut du Monde Arabe, jusqu’à l’actuelle promenade Tino-Rossi, en bordure de Seine incluse.

Mais à quelle tribu néo barbare, ces Parnassiens-là appartiennent-ils ? Qui sont ces poètes, confédérés depuis 1866 autour de la revue du Parnasse contemporain d’Alphonse Lemerre, et qui avaient fait dire à Rimbaud qu’il serait Parnassien sinon rien ? Outre Charles Cros et ses deux frères, Antoine, le médecin, et Henri, le sculpteur (« l’un ausculte et l’autre sculpte »), Rimbaud rencontre, par l’entremise de Verlaine, d’autres connaissances de ce dernier, ceux notamment qui, après avoir lu ses poèmes, s’étaient cotisés pour le faire venir à Paris. Tels Léon Valade, du même âge qu’Arthur, mais qui écrit des poèmes plutôt mièvres ou parfois des portraits satiriques, ou Charles Mérat, trentenaire flamboyant, arborant une superbe canne et surnommé le « Cigare dédaigneux ». Ainsi que le musicien Ernest Cabaner, le doyen et le plus décavé de la bande, qui joue du piano pour gagner sa pitance dans un bar à soldats de l’avenue de la Motte-Piquet, du côte de l’Ecole militaire, ou au Café de Bade, dans le Quartier latin, et auquel Léon Valade avait consacré un sonnet s’achevant sur ces vers : « Il se nourrit de lait, de miel, de harengs-saurs/Pâle quand on le voit s’acheminer vers l’orgue/On lui dit : Où tes pas s’en vont-ils ? A la morgue ?/Ruisselant, il répond : « Je n’y vais pas, j’en sors ». Ou encore, le caricaturiste Louis Forain, de deux ans plus vieux que Rimbaud, et qui, comme lui, a connu l’errance et vit d’expédients. Ces esprits rebelles entretiennent leur amitié à grands coups de verres d’absinthe bien tassés, jusqu’à tard dans la nuit.

Le célèbre portrait de Rimbaud par Carjat.

Un jour, Paul exhibe son jeune prodige devant Théodore de Banville, un des chefs de file des Parnassiens avec François Coppée. A son domicile, Rimbaud lui récite Le Bateau ivre : « Comme je descendais des Fleuves impassibles… » A la fin de la lecture, après les éloges d’usage, Banville lui suggère poliment de remplacer le mot « bateau » par « vaisseau », plus suggestif selon lui. Et il lui conseille de commencer directement, pour la bonne compréhension du lecteur, par : « Je suis un bateau qui descend… »

Rimbaud marmonne entre les dents à l’adresse de Verlaine : « Le vieux con ! ».

Un autre jour, Verlaine le conduit chez le photographe Carjat, qui, à cette occasion, le rhabille de pied en cape, avec un nœud-papillon, et lui tire l’élégant portrait qu’aujourd’hui encore l’on voit tagué sur les murs des villes ou reproduit sur les T-shirts des ados.

Partout alors on le fête, c’est son quart d’heure de gloire.

Leurs errances à travers la ville, permet à Rimbaud de (re)découvrir le Paris d’Haussmann, dans toute sa splendeur sinon son horreur. Ce Paris dont il avait écrit dans son poème L'orgie parisienne ou Paris se repeuple, au retour de son ultime voyage : « Ainsi ; quoiqu'on n'ait fait jamais d'une cité/Ulcère plus puant à la Nature verte/Le Poète te dit : " Splendide est ta Beauté ! " ».

La ville idéale pour célébrer des noces ?

Rimbaud Communard ?

Rimbaud n’en est pas à sa première escapade parisienne. Celle-ci est déjà la quatrième. Un an auparavant, il fugue une première fois à destination de la capitale. Sans billet, il est arrêté à son arrivée à la gare du Nord et acheminé à la prison de Mazas (ancienne prison, située alors en face de la gare de Lyon). Là, le 4 septembre 1870, il apprend la chute du Second Empire. Libéré peu après, il réintègre le foyer maternel. Six mois plus tard, tandis que Mézières et Charleville sont occupés par les Allemands, Rimbaud revient une seconde fois à Paris. Le caricaturiste André Gill lui ouvre alors la porte de son atelier, puis, trouvant ce gamin décidément trop odieux, finit par le chasser. Après quelques jours d’errance à travers les rues de la capitale, il est de retour le 10 mars à Charleville. Dès le mois suivant, tandis que l’insurrection vient tout juste d’éclater, « l'homme aux semelles de vent » serait, selon ses dires, non avérés à ce jour, revenu dans la capitale et se serait engagé dans les francs-tireurs, atterrissant à la caserne de Babylone (VIIe). Ce qui lui aurait permis de bénéficier d’un toit et d’une solde de trente sous par jour. Là, au milieu de la pagaille généralisée, le jeune Arthur aurait essuyé les sarcasmes de communards éméchés et se serait fait violer. Ce que l’on peut comprendre, entre les lignes, à la lecture de son mystérieux poème du Cœur supplicié, rédigé à son retour à Charleville : « Mon triste cœur bave à la poupe/Mon cœur couvert de caporal/Ils y lancent des jets de soupe/Mon triste cœur bave à la poupe/Sous les quolibets de la troupe/Qui pousse un rire général/Mon triste cœur bave à la poupe/Mon cœur couvert de caporal//Ithyphalliques et pioupiouesques/Leurs quolibets l'ont dépravé ! » (en remplaçant le mot cœur par le mot cul, le texte ne devient-il pas soudainement plus clair ?). Son retour précipité lui aurait quand même permis d’échapper à la Semaine Sanglante !

Dès lors, Rimbaud décide d’abandonner la poésie aimable pour devenir un poète « voyant ».

Pour l’heure, les deux jeunes-hommes en sont encore aux confidences. C’est pour prêcher la croisade contre une bourgeoisie satisfaite d’elle-même, un Dieu stupidement encensé par la foule, une famille encroûtée dans ses préjugés et une littérature cousue main qu’il est venu à Paris. Pas moins ! De quoi électriser son mentor, sur lequel l’élève commence à affirmer sérieusement son ascendant. Dès lors, Paul devient tout à la fois le guide, la nounou et le bon toutou chargé de mener à bon port son aveugle-voyant de maître. Sans oublier au passage les nombreuses escales où étancher leur soif ! Au Bobino, rue de Fleurus, au Cluny, boulevard Saint-Michel, au Tabourey, rue de Vaugirard, au François 1er, à la Taverne du Panthéon, à la Vachette, à la Rotonde, au Café Rouge, au Soleil d’or, ou encore au Procope, entre autres cafés et brasseries du Quartier latin et alentours. A ceux-là s’ajoutent encore ceux de la Butte Montmartre, des Grands-Boulevards ou des quais de la Seine… Complices en ivresse, Verlaine et Rimbaud ne retournent à leur niche dorée de la rue Nicolet que pour y cuver leur absinthe. Et encore, parfois, trop ivres, il leur arrive de découcher. Au café, on parle politique, littérature, on refait le monde, on y croise ses alter égo, célèbres, tel Barbey d’Aurevilly, ou en devenir, comme lui.

Les Mauté, mère et fille, ne supportent pas plus de quinze jours la présence de cet hurluberlu, qui a mis le grappin sur leur beau-fils et époux respectifs. Au prétexte du retour imminent de Normandie du père Mauté, Rimbaud est prié de quitter illico la rue Nicolet. Ce qu’il fait, non sans oublier de voler au passage un crucifix ancien en ivoire plus divers objets de valeur, qu’il rendra à Verlaine quelques jours plus tard.

L ‘enfant des Batignolles et le gamin de Charleville

Dix ans après la naissance de Verlaine, nait le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes, le petit Arthur Rimbaud. Comme Verlaine, lui aussi est le fils d’un militaire de carrière et d’une fille de paysans. Et lui aussi ne respire que par la poésie. Mais à la différence du capitaine Verlaine, le capitaine Rimbaud, son père, ne rêve, pour sa part, que de fuir le foyer conjugal, sur lequel règne sans partage son épouse, Vitalie Cuif. Et Arthur, doté d’un frère aîné, Frédéric, et de deux sœurs cadettes, Vitalie et Isabelle, n’est pas, à la différence de Paul, un fils unique. Plutôt un rat des champs, qui aime à sillonner les bois et battre la campagne avec son ami Ernest Delahaye, qu’un rat des villes comme Paul Verlaine et ses amis. Tout les oppose, en apparence ! A moins qu’ils ne soient parfaitement complémentaires ?

Né à Metz - la dernière garnison du capitaine Verlaine -, le petit Paul avait tout juste sept ans quand, en 1851, sa famille vint s’installer soudainement dans la capitale. Engagé à seize ans et avoisinant la cinquantaine, son capitaine de père avait pris une retraite anticipée en 1848, afin de se consacrer exclusivement à l’éducation de son fils adoré. Lui, l’enfant qui s’était fait attendre pas moins de treize années, depuis son mariage avec Eliza Dehée, la fille de cultivateurs d’un bourg voisin d’Arras où, jeune lieutenant, il avait été affecté. Entre temps, le couple avait adopté une nièce d’Eliza Dehée, Elisa Moncomble, la fille de sa sœur, morte en couches. De neuf ans son ainée, mariée et mère de deux enfants, elle sera le grand amour (platonique) du jeune Verlaine de dix-neuf ans. Un flirt, qui n’alla pas au-delà d’un baiser, après qu’Elisa Moncomble, épouse Dujardin, eut recouvré ses esprits. Pour Verlaine, ce fut la première morsure, indélébile, de la passion !

Le capitaine Verlaine, qui rêve d’un avenir brillant pour son fils, l’imaginant déjà intégrer Saint-Cyr ou Polytechnique, a transporté toute sa tribu aux Batignolles, un quartier de rentiers et de retraités, situé alors dans un faubourg résidentiel de la capitale, avant de venir constituer une partie du 17e arrondissement, en 1860, conformément à la volonté de Napoléon III. En 1851, la famille s’établit alors dans un appartement du 10 rue Saint-Louis, l’actuelle rue Nollet. Dans cette atmosphère provinciale, Paul suit les cours d’une petite école voisine, rue Hélène. Un après-midi du 4 décembre 1851, tandis qu’il accompagne sa mère dans les boutiques de la rue de Clichy et de la Chaussée d’Antin, ils sont pris dans la tourmente d’une émeute. Violement repoussés sur les Grands-Boulevards, ils assistent à la sanglante répression menée contre les insurgés (en majorité des ouvriers), qui s’opposaient au coup d'état effectué deux jours plus tôt par le président Louis-Napoléon Bonaparte.

A huit ans et demi, Paul est mis en pension à l’institution Landry, 32 rue Chaptal, d’où les élèves sont conduits matin et soir au lycée impérial Bonaparte (l’actuel lycée Condorcet), rue Caumartin. L’été, les Verlaine partent en villégiature à Paliseul (commune francophone Belge située en Wallonnie, à la frontière du Luxembourg), berceau de la famille paternelle, issue de la petite noblesse terrienne locale. Lieu qui servira, durant l’été 1863, de cadre bucolique à ses amours contrariées avec sa cousine Elisa. Déjà poète et particulièrement sensuel, Paul Verlaine se livrait jusqu’alors, selon ses propres termes, à de «jeunes garçonneries partagées » avec ses condisciples. A la puberté, le bon élève de jadis, consacrant désormais la majeure partie de son temps à la lecture et à la rêverie plutôt qu’à l’étude, voit ses notes chuter dangereusement. Admonesté par son père, il se ressaisit et parvient à obtenir son baccalauréat, en août 1862, non sans perdre au passage son pucelage dans une maison de passe, peu de temps avant l’examen. A la rentrée, Verlaine, qui s’est inscrit à l’École de Droit, se montre plus assidu dans la fréquentation des cafés du Quartier latin que des salles d’étude. Seule la poésie l’intéresse.

A cette époque, la famille emménage au n°45 de la rue Lemercier (XVIIe) et son père, qui ne se fait plus guère d’illusion sur la carrière de son fils, le place d’autorité dans une compagnie d’assurance. En juin 1864, il est reçu au concours de l’Hôtel de Ville. Après un emploi d’expéditionnaire stagiaire à la mairie du IXe arrondissement, il est affecté au Service des comptes et budgets au sein de l’Administration centrale, le 1er janvier de l’année suivante. Véritable pépinière offrant alors des emplois lucratifs aux jeunes poètes, il rencontre à l’Hôtel de Ville plusieurs confrères plus avancés que lui dans la carrière poétique, tels Léon Valade, Albert Mérat, Georges Lafenestre et Armand Renaud. Parallèlement, il fréquente le salon littéraire de la marquise de Ricard, boulevard des Batignolles, celui de Leconte de Lisle aux Invalides, de Catulle Mendès à Montmartre ou encore celui de Théodore de Banville au Quartier latin. Autant d’occasions pour lui de se lier avec les écrivains et poètes de renom de son temps : Villiers de L’Isle-Adam, François Coppée, Anatole France, José-Maria de Heredia…

Le père de Verlaine meurt le 30 décembre 1865, Paul a 21 ans. La famille s’était récemment installée au 14, rue Lécluse (XVIIe). Sa mère va s’établir alors, avec son fils, dans un logement moins onéreux, au n°26 de la même rue. Sous ses airs de dandy tout à la fois bourgeois et bohème, apparaît déjà son masque faunesque en devenir : cheveux longs, barbe négligée, nez camus, pommettes mongoliques, front haut et précocement dégarni.

Dans la livraison datée du 9 avril 1866 du Parnasse contemporain, une anthologie poétique mensuelle, récemment créée par Alphonse Lemerre, sept poèmes de Verlaine se distinguent tout particulièrement, tel Mon Rêve familier : « Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant/D’une femme inconnue, et que j’aime, et qui m’aime/Et qui n’est, chaque fois, ni tout à fait la même/Ni tout à fait une autre, et m’aime et me comprend. ».

Hélas, le 16 février de l’année suivante, sa chère Elisa, qui avait financé la publication des Poèmes saturniens, meurt subitement ! Verlaine se met à boire de plus en plus. Au début de 1869 est inauguré, à la brasserie du théâtre du Luxembourg (édifié en bois, rue de Fleurus, ce bâtiment a été détruit par un incendie), le premier dîner des Vilains Bonhommes, réunissant les jeunes poètes parnassiens.

Le 11 août 1870, alors que la guerre avec la Prusse dure depuis un mois, il échappe à la mobilisation en épousant in extrémis Mathilde Mauté de Fleurville, une jeune beauté de seize ans, la demi-sœur de son ami Charles de Sivry, un musicien « de cabaret et de salon ». La cérémonie a lieu à la mairie du XVIIIe arrondissement, qui se trouvait alors sur la place des Abbesses, et à l’église Notre-Dame de Clignancourt (2 place Jules-Joffrin). Le jeune couple s’installe dans un appartement au 2, rue du Cardinal-Lemoine, dans le Ve arrondissement. Poussé par sa femme, en octobre 1870, Verlaine s’engage dans la garde nationale pour la défense de Paris assiégé. Le 18 mars 1871, il applaudit chaleureusement la proclamation de la Commune de Paris. Au début, il se rend joyeusement à l’Hôtel de Ville, où il est promu chef du bureau de presse. A la fin de la Commune, on le retrouve claquemuré chez lui, dans une chambre capitonnée de matelas.

Mais le pire n’est jamais là où on l’attend !

Un nouveau logement parisien pour Arthur Rimbaud.

Enfant précoce, à la sensibilité à fleur de peau, Arthur Rimbaud fut un élève brillant ! Voire même un surdoué ? Accomplissant deux années de collège en une, par exemple, ou en raflant la majorité des prix. Et il fut très tôt, un poète accompli ! Mais malgré les balades dans la nature et la lecture aussi bien des auteurs anciens que des modernes, Rimbaud, qui s’est totalement lassé des études, cherche à fuir Charleville par tous les moyens possibles.

Cette quatrième tentative semble la bonne. Quoi qu’il fasse, Verlaine paraît bien arrimé et lui sert toujours de chaperon. Chassé de la rue Nicolet, il atterrit dans l’atelier-laboratoire de Charles Cros, rue Séguier. Au début, tout se passe plutôt bien entre les deux hommes, l’aîné initiant le second aux mystères de la science et des techniques, mais Rimbaud se montre bientôt odieux : il se torche avec les pages arrachées d’une revue où figurent les poèmes de Charles Cros et tout dérape à nouveau.

Suite à cela, il disparaît trois jours dans la nuit et le froid de l’hiver parisien, avant que Verlaine ne le retrouve, errant et transi, du côté de la place Maubert. Il est ensuite hébergé chez les Banville, 10 rue de Buci. Là, ses excentricités l’obligent encore à déguerpir : depuis la mansarde située en haut de l’immeuble, il se montre nu à la fenêtre, jetant ses vêtements pouilleux aux passants.

Pas rancunier, Charles Cros, qui vient de fonder le cercle « zutique », regroupant tous ceux qui disent zut aux conventions bourgeoises (des dadaïstes et des surréalistes d’avant l’heure), lui propose le gite et une maigre rémunération, dans le local qu’il vient de louer à cette occasion, au troisième étage de l’Hôtel des Etrangers (l'actuel hôtel Belloy Saint-Germain), situé à l’angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Racine. A charge pour celui-ci de suppléer le gentil Cabaner, titulaire en titre du poste de barman, que Verlaine décrit physiquement tel : « Jésus-Christ, après trois ans d’absinthe ». Là, Rimbaud prend les commandes dans la salle, porte les boissons, sans oublier de se servir au passage, et s’occupe de la plonge. En échange de quoi, il dispose d’une banquette où dormir et empoche les pourboires des clients, ses camarades zutistes.

En avant la zutique !

Rimbaud collabore activement à l’Album zutique, le livre d’or dans lequel chacun des membres de cette joyeuse confrérie transcrit et dessine tout ce qui lui passe par la tête. Ou en dessous de la ceinture. Là, l’inspiration est le plus souvent grivoise et fantaisiste. En novembre 1871, Il croise le jeune Stéphane Mallarmé, qui, lui aussi avait écrit à Verlaine pour lui faire part de son admiration, et lui trouve, ainsi qu’il le note dans Divagations, un : « Je ne sais quoi de fièrement poussé, ou mauvaisement, fille du peuple, j’ajoute de son état blanchisseuse, à cause de vastes mains, par la transition du chaud et du froid rougies d’engelures. Lesquelles eussent indiqué des métiers plus terribles, appartenant à un garçon. J’appris qu’elles avaient autographié de beaux vers, non publiés : la bouche, au pli boudeur et narquois n’en récita aucun ». Plus loin, Mallarmé ajoute :

« ne quitte plus Verlaine, quitte à provoquer de violentes scènes conjugales ; se dispute avec les Vilains Bonhommes. » (Avec le recul, l’homme aux mains de blanchisseuses sera qualifié par Mallarmé de « passant considérable »)

Dès lors, la relation particulière qui lie le poète de dix-sept ans à celui de vingt-sept est de notoriété publique. Entre temps, les deux hommes sont devenus amants. Si l’homosexualité de l’auteur de Mes petites amoureuses est plus exclusive alors, celle de Verlaine demeure ambivalente. Il goûte, également, aux plaisirs de l’autre sexe. Tandis que, pour sa part, Rimbaud déclare : « Je n’aime pas les femmes. L’amour est à réinventer, on le sait. Elles ne peuvent plus que vouloir une position assurée. La position gagnée, cœur et beauté sont mis de côté : il ne reste que froid dédain, l’aliment du mariage aujourd’hui. »

Plus cérébral qu’intuitif, contrairement à Verlaine, Rimbaud considère la poésie comme une ascèse. Tandis que pour Verlaine, qui tient avant tout à son confort, elle est un pur plaisir de sybarite. A la dureté coupante de l’un s’oppose la lâcheté de l’autre. Dans ce couple à l’autorité inversée, c’est le plus jeune qui mène la danse. Et c’est Mathilde qui va en faire les frais.

Des Vilains Bonhommes d’antan, qui, eux aussi, avaient tenu un semblable album, disparu lors des incendies de la Commune, seuls les plus radicaux d’entre eux, ceux, en particulier, qui avaient soutenu l’insurrection, se retrouvent au cercle zutique. Outre Verlaine et Rimbaud, il y a là Ernest Cabaner, le doyen, âgé de trente-huit ans, le caricaturiste André Gill, le sculpteur Jean Keck, Léon Valade, Camille Pelletan, les trois frères Cros, le caricaturiste Forain, Henri Mercier, Charles de Sivry, Raoul Ponchon, Paul Bourget, Germain Nouveau ou encore Jean Richepin.

Le ton de l’Album zutique est franchement à la déconnade. Rimbaud y versifie même des Conneries commençant par « Casquette/De moire/Quéquette/D’ivoire… » On s’y moque de soi ou des autres poètes, notamment les Parnassiens auxquels on emprunte leur signature, tel François Coppée, le bouc émissaire tout désigné de cette bande de fêtards. L’album compte cent deux pièces en vers, dues à une vingtaine de zutistes, dont douze de Paul Verlaine et vingt-deux d’Arthur Rimbaud, auxquels il faut rajouter Le sonnet du trou du cul, co-écrit par les deux amants. Parodiant un recueil d’Albert Mérat, intitulé l’Idole, où sont énumérées sous forme de sonnets toutes les parties du corps féminin : le front, les yeux, les fesses..., Verlaine en signe les deux premiers quatrains : « Obscur et froncé comme un œillet violet/Il respire, humblement tapi parmi la mousse/Humide encor d’amour qui suit la pente douce/Des fesses blanches jusqu’au bord de son ourlet/ Des filaments pareils à des larmes de lait/Ont pleuré, sous l’auteur cruel qui les repousse/A travers de petits caillots de marne rousse/Pour s’en aller où la pente les appelait» et Rimbaud les deux derniers tercets : « Ma bouche s’accouple souvent à sa ventouse/Mon âme, du coït matériel jalouse/En fit son larmier fauve et son nid de sanglots/C’est l’olive pâmée et la flûte câline/C’est le tube où descend la céleste praline/ Chanaan féminin dans les moiteurs éclos. » Ce poème, qui sera repris plus tard par Verlaine dans Hombres, ainsi que d’autres pièces de l’Album zutique, était alors suivi de deux calembours de la main de ce dernier : « La pédérastie est un cas/Est un cas bandable. » et « La propreté c’est le viol. » Le premier signé de P. de Molière et le second de Proudhon.

Les textes parodiques, carrément obscènes ou gentiment potaches, illustrés de dessins caricaturaux, parsèment cette anthologie collective, où Verlaine et Rimbaud expérimentent, durant les dernières semaines de 1871, leur nouvelle voie/voix poétique. A bien des égards, ce « foutoir zutique » n’est-il pas aussi un laboratoire de recherche ?

Si la complicité est totale, voire fusionnelle, entre les deux poètes, leur relation au quotidien, et tout particulièrement avec leur entourage, s’envenime à proportion. Rimbaud, qui, outre l’alcool, a goûté, sans conviction, aux joies du haschich, déprime grave. Delahaye, de passage dans la capitale vers la mi-novembre, ne reconnaît plus son ami, qui a grandi de 20 centimètres et atteint sa taille d’adulte : 1, 79 m. En même temps que ses rondeurs adolescentes, Rimbaud semble avoir perdu ses dernières illusions. Il est à présent écœuré de Paris, où, par millions, s’y donnent rendez-vous : « les vanités les plus bêtes, les cupidités les plus cyniques, les appétits les plus brutaux, les pensées les plus grossières de toute la nation ! » De plus, ainsi qu’il le confie toujours à Delahaye, il ne supporte plus les atermoiements de Verlaine quant à sa vie familiale, et désormais, il ne considère plus les Parnassiens que comme de pathétiques rimailleurs au point de croix.

Verlaine, devenu père d’un petit garçon prénommé Georges, depuis le 30 octobre, se montre toujours aussi indécis. Se partageant entre son amant et son foyer conjugal, il s’en prend, pour sa part, à plus faible que lui : sa femme et son fils. Tantôt grossier et brutal avec l’une et l’autre, en rentrant ivre en pleine nuit. Puis, suppliant et plein de remords, une fois dégrisé et sérieusement tancé par son beau-père ou sa propre mère. De Rimbaud néanmoins, il apprécie toujours : « son extraordinairement précoce sérieux qui allait quelquefois jusqu’à de la maussaderie traversée d’assez macabres ou de très particulières fantaisies ».

L’enfer est-il toujours pavé de bonnes poésies ?

Rimbaud croqué par Verlaine.

Mathilde au paradis

Dans ses Mémoires de ma vie, signés ex-madame Paul Verlaine, et parus seulement en 1935, Mathilde Mauté nous offre un témoignage de première main sur la suite des évènements.

Mais revenons un peu en arrière, pour comprendre dans quelle spirale infernale, la jeune et innocente épouse de Verlaine, dont il dira qu’à l’époque de leurs fiançailles elle ne savait même pas comment se font les enfants, va être involontairement emportée. Elle n’a que quinze ans, quand sa route croise celle du poète, qui en tombe aussitôt amoureux. Au départ, elle le trouve franchement laid, mais particulièrement touchant. Par la suite, elle est peu à peu séduite par les poèmes enflammés qu’il compose à son intention et constitueront l’essentiel du recueil de La Bonne

chanson : « Entre le moment de la demande de Verlaine, en juin 1869, et notre mariage, célébré le 11 août 1870, il s’est écoulé quatorze mois, pendant lesquels je me suis attachée jour par jour, et je puis dire en toute sincérité que, le jour où je l’épousai, je l’aimais autant qu’il m’aimait. C’est que moi seule ai connu un Verlaine tout différent de ce qu’il était avec les autres : Verlaine amoureux, c’est-à-dire transfiguré au moral et au physique. J’ai expliqué plus haut qu’en me regardant, sa physionomie devenait autre et qu’il cessait d’être laid. Au moral, le changement fut presque aussi complet. Pendant les quatorze mois de nos fiançailles, et pendant la première année de notre mariage, Verlaine fut doux, tendre, affectueux et gai ; oui, gai, d’une bonne gaité saine et communicative. Il cessa si bien de boire que ceux qui l’avaient connu avant son mariage le crurent à jamais corrigé, et que ni mes parents ni moi n’eûmes le soupçon qu’il avait été un ivrogne. Nous ne l’avons appris que trop tard hélas ! car, après ces deux bonnes années, Verlaine devint un être mauvais, lâche, hypocrite, d’une méchanceté noire et raffinée. Il employait son intelligence à faire le mal, et je puis dire aussi que personne n’a connu un Verlaine semblable à celui-là. Ceci dura d’octobre 1871 au mois de juillet 1872, époque de son départ. Un an de paradis, un an d’enfer et de souffrances continuelles, voilà ce que furent mes deux années de mariage. »

Jeune fille un peu snob, issue d’une famille aisée à prétention aristocratique, qui a ses entrées au faubourg Saint-Germain, et passe l’été de château en château, Mathilde est aussi entichée de musique et de poésie, ainsi que sa mère, Marie Mauté, qui fut l’élève de Chopin et le professeur de piano de Claude Debussy, avant que ce dernier n’entre au Conservatoire. Malgré les réticences de son père, qui la trouve trop jeune pour se marier, elle finit, avec la complicité de sa mère et de son demi-frère, Charles de Sivry, par obtenir l’approbation de celui-ci. Il lui alloue même une confortable mensualité, avec laquelle elle peut aménager leur élégant appartement du 2, rue du Cardinal-Lemoine, dont les fenêtres avec balcon, donnent sur le quai de la Tournelle, offrant un beau point de vue sur la Seine, Notre-Dame et l’Hôtel de Ville. Là, aidée d’une bonne, elle s’amuse à tenir son rôle d’épouse modèle : « Huit jours après notre mariage, nous pûmes nous installer chez nous ; et ce fut une joie pour moi, encore si enfant, de jouer à la dame. Quant à Paul, il était ravi de notre gentil appartement, riant et clair, avec sa vue exceptionnelle à Paris. Une autre satisfaction pour mon mari, c’était de pouvoir déjeuner chez lui, l’Hôtel de Ville étant tout proche. Lorsqu’il était garçon, sa mère habitant aux Batignolles, il déjeunait au Café du Gaz, situé en face de l’Hôtel de Ville, et ne rentrait chez lui que pour dîner. Une fois marié, il quittait le bureau à midi et n’y rentrait qu’à deux heures, pour en ressortir à quatre. Bien doux, comme l’on voit, ce service ! »

Après une description du logement « plus que modeste » de la mère de Verlaine, 26 rue de Lécluse (Un petit appartement de quatre pièces au troisième étage, laid et triste ; des meubles style Louis-Philippe, de mauvais goût ; fanés comme les mobiliers de militaires qui ont traîné de garnison en garnison. Le salon, la plus belle pièce, avait deux fenêtres sur la rue ; un grand portrait à l’huile du père de Verlaine, dans son costume d’officier, était placé au-dessus du piano et faisait l’unique ornement de cette pièce : pas un objet riant, pas un bibelot, pas même une plante verte ou une fleur dans un vase. Par exemple, tout était brossé, frotté, ciré, d’une méticuleuse propreté et d’un ordre parfait ; l’aspect d’un logement de gens ruinés, pauvreté fière et décente, mais pauvreté tout de même. ) Mathilde décrit avec orgueil le nouveau décor qu’elle a imaginé pour elle et son mari : « Ma chambre était réellement jolie avec ses meubles anciens authentiques, puisqu’ils venaient de ma grand-mère : bergères, canapés, commode et bibliothèque, pur Louis XV laqué blanc à filets roses ; tentures perse rose à bouquets gris. La chambre de Verlaine, à côté de la mienne, - qui nous servait de chambre d’ami, - était fort bien aussi : bibliothèque, bureau et commode en marquèterie, bois de rose et citronnier, le tout ancien. Enfin un beau salon à deux fenêtres contenant un grand piano à queue Pleyel et un cabinet ancien hollandais, avec intérieur ivoire et petites glaces. Pour le compléter, j’achetai un meuble de salon moderne en damas de soie rouge. »

Certes, à cause du siège de Paris, et du terrible hiver 1870-1871, le couple, comme tous les Parisiens, dut pâtir des restrictions alimentaires et du froid. Mais l’amour de son mari et l’argent de ses parents aidant, c’est presque avec amusement que Mathilde et Paul traversent cette sombre période de notre histoire : « Pour Noël, nous fîmes un réveillon très gai avec les personnes de notre groupe habituel. Chacun avait apporté ses provisions. Je m’étais mise en quête plusieurs jours à l’avance et j’avais découvert, rue du Quatre-Septembre, une modiste qui, renonçant à vendre des chapeaux, faisait commerce de victuailles. Elle venait justement d’acheter plusieurs animaux du Jardin des Plantes qu’on avait tués, dans l’impossibilité de les nourrir. La boutique contenait un peu de tout : du singe, de la girafe, du zèbre (…) elle me montra de jolies petites terrines sur lesquelles étaient écrits ces mots suggestifs : Terrines de perdreau de Nérac. Prix quatre francs. C’était pour rien. J’en achetai tout de suite plusieurs. Le jour du réveillon les terrines obtinrent un succès ; leur contenu était vraiment très bon. Au jour de l’an, j’en portai chez ma mère ; même succès ; mais le docteur Cros trouva quelques petits os qu’il examina avec attention. Il me dit : - Ne vous y trompez pas, madame. Votre perdreau est du rat, mais ce rat est exquis ; je vous en redemanderai un peu. »

Tout semble alors aller au mieux dans le pire des mondes possibles, jusqu’au jour où Verlaine rencontre Rimbaud. Tandis que le couple est toujours replié rue Nicolet, et que Paul s’adonne à nouveau à la boisson, Mathilde commence à subir de mauvais traitements : « Paul et moi étions allés dîner à Batignolles chez ma belle-mère. En rentrant, mon mari me parla de Rimbaud et me conta une conversation qu’il avait eue avec lui.

« - Comment faisais-tu pour te procurer mes livres à Charleville puisque tu étais sans argent ?

« - Je les prenais à l’étalage d’une librairie et je les remettais après les avoir lus ; mais ensuite, craignant d’être surpris, je les prenais, les lisais et les vendais. »

- Cela prouve que ton ami est peu délicat, dis-je à Paul.

A peine avais-je prononcé ces paroles que Verlaine, sans dire un mot, m’attrapa brusquement par les deux bras hors du lit où je venais de me coucher et me jeta par terre. (…) Ceci se passait huit jours avant la naissance de mon fils Georges. Voilà quel fut le motif de notre premier dissentiment, qui devait hélas ! être suivi de beaucoup d’autres scènes analogues. »

Les saisons de l’enfer

Vers la mi-novembre, Charles Cros, redoutant la visite des inspecteurs du fisc, au motif que le Cercle zutique est notoirement devenu un débit de boisson clandestin, décide de fermer l’établissement de la rue Racine. Rimbaud doit alors déménager dans une chambre de bonne, au dernier étage de l’immeuble situé à l’angle de la rue Campagne-Première et du boulevard d’Enfer (l’actuel boulevard Raspail). Au voisinage du dépôt des Petites Voitures, une compagnie créée en 1855, spécialisée dans la location à la course ou à l’heure de voitures de place hippomobiles. L’ancêtre des taxis parisiens. Dans cet étroit logement, Rimbaud dispose d’un lit, d’une chaise paillée et d’une table en bois blanc. L’immeuble, s’agrémente, au rez-de-chaussée, d’un débit de boisson-boulangerie exploité par un certain monsieur Trépied. A deux pas de là se trouve le cimetière du Montparnasse, où repose, depuis quatre ans, la dépouille de Charles Baudelaire, qui conseillait, avant toute chose de s’enivrer. Conseil que ne manquent pas d’appliquer à la lettre Rimbaud et Verlaine, grâce aux subsides alloués par la complaisante mère de ce dernier. Forain, qui cohabite alors avec Rimbaud, s’en souviendra : « J’ai logé deux mois avec lui, rue Campagne-Première, dans un taudis épouvantable ; ça lui convenait, ça lui plaisait, il était si sale. Nous n’avions qu’un lit, lui couchait sur les ressorts et moi par terre sur le matelas. Nous avions un pot à eau grand comme un verre, presque trop grand pour lui (…) Il buvait de l’absinthe et de formidable façon. Verlaine venait le chercher et tous deux me méprisaient parce que je ne les suivais pas ».

Mathilde ignore encore que la relation tapageuse entre son mari et son « indélicat ami » est désormais légendaire dans le Paris bohème de l’époque, ainsi qu’en témoigne le Journal des Goncourt : « Aujourd’hui, Rollinat parlait de Rimbaud, l’amant de Verlaine, ce glorieux de l’abomination, de la dégoûtation, qui arrivait au café et, se couchant la tête sur le marbre d’une table, criait tout haut : « Je suis tué, je suis mort. X*** m’a enculé toute la nuit… je ne puis plus retenir ma matière fécale. » Précisant encore : « Daudet remémore le cynisme de la parole de Rimbaud, jetée tout haut en plein café et disant de Verlaine : « Qu’il se satisfasse sur moi, très bien ! Mais ne veut-il pas que j’exerce sur lui ? Non, non, il est vraiment trop sale et a la peau trop dégoûtante ! »

Si les frasques de Verlaine s’exercent principalement sur sa femme et leur bébé, Rimbaud, quant à lui, s’escrime à casser du parnassien à tout va. A commencer par Verlaine lui-même, afin de le restituer à celui, plus « voyant », des Poèmes saturniens plutôt qu’à celui, passablement mièvre, de La Bonne chanson. Face à ce petit monde, encore trop bourgeois à son goût, quelle meilleure arme que le scandale ? Ainsi, l’homosexualité, affichée, revendiquée et claironnée à tout crin, n’est-il pas alors le plus sûr moyen de choquer les bonnes âmes, fussent-elles tolérantes et artistes. Rimbaud va s’attacher à couper systématiquement Verlaine de son milieu ambiant. Ses parents et amis vont l’apprendre à leurs dépens.

Ce dernier avait-il pressenti que, dès leur première rencontre, le massacre allait commencer ? Lui, qui appelait Rimbaud de ses vœux :

« Venez vite, chère âme, on vous désire, on vous attend. »

Les saisons qui s’étendent de l’automne 1871 à l’été 1872 vont se révéler infernales, tant du côté public que privé.

Avant de devenir l’immeuble de rapport que nous pouvons encore voir aujourd’hui, le 14, rue Nicolet, des parents Mauté, était un ravissant hôtel particulier de Montmartre, entre cour et jardin, avec une grille sur la rue et deux pavillons d’angle abritant une remise et une écurie. Le rez-de-chaussée du bâtiment principal s’agrémente alors de deux salons et d’une grande salle à manger ; au premier étage se trouve l’appartement de monsieur et madame Mauté, qui ont mis à la disposition du jeune couple les chambres du second. C’est là que Mathilde va descendre un à un les degrés du cercle infernal dans lequel elle voit sombrer son ménage. Verlaine, qui passe ses journées et une partie de la nuit dans les cafés à ingurgiter de l’absinthe en compagnie de Rimbaud, rentre la plupart du temps ivre mort et fait des scènes à sa femme. Mortifiée, celle-ci cache tant bien que mal la vérité à ses proches.

Le 14 novembre, Paul et Arthur assistent à la première de L’Abandonnée de François Coppée, au théâtre du Gymnase, boulevard Bonne-Nouvelle. Le jour suivant, on les retrouve à l’Odéon, à l’occasion cette fois-ci de la première de la pièce Le Bois, de Glatigny. A l’entracte, crasseux et négligés, ils se donnent en spectacle au foyer, se tenant tendrement par le cou, devant Alphonse Lemerre et un aréopage de Parnassiens en habits de soirée. La veille, en rentrant chez lui dans la nuit, jaloux du succès de la pièce de Coppée, qu’il a pourtant applaudi à tout rompre, il hurle à sa femme que c’est elle « l’abandonnée », et menace de lui faire la peau ainsi qu’à leur bébé. La vieille nurse, qui loge dans une chambre voisine accourt et à l’aide d’un tison chauffé à blanc dans la cheminée, parvient à le faire reculer hors de la chambre et verrouille la porte.

Les jours suivants, un écho dans Le XIXe siècle, fait état des violences de Verlaine, après la soirée au Gymnase, concluant : « nous espérons que ce n’est pas de sitôt que M. Coppée fera une autre pièce, sans quoi nous ne répondrions pas de la vie de ces deux pauvres êtres. » Tandis que dans Le Peuple souverain, Edmond Lepelletier, ami d’enfance de Verlaine, ironise sur la soirée à l’Odéon : « On remarquait çà et là le blond Catulle Mendès donnant le bras au flave Mérat. Léon Valade, Dierx, Henri Houssaye causaient çà et là. Le poète saturnien Paul Verlaine donnait le bras à une charmante personne, Mlle Rimbaut (sic). »

Une autre nuit, Verlaine tente de mettre le feu à la chevelure de sa femme. Une autre encore, il lui fend la lèvre d’un coup de poing et lui lacère les mains avec ses ongles. Mathilde ne sait plus quoi inventer pour sauver son couple et cacher la situation à ses parents.

De son côté, Rimbaud poursuit les esclandres publics. Un soir, lors d’un dîner des Vilains Bonhommes, il tente d’embrocher Carjat avec une canne-épée. Une autre fois, il taillade au couteau les mains et une cuisse de Verlaine. A l’occasion d’un dîner chez Edmond Lepelletier, qui vient de perdre sa mère, et habite dans le même immeuble que la mère de Verlaine, 26 rue de Lécluse, il traite ce dernier « d’ancien troubade », de « pisseur de copie » et, l’ayant vu retirer son chapeau au passage d’un corbillard, de « salueur de morts ». Prié de se taire par son hôte, il brandit alors un couteau à dessert, avant de se faire expulser manu militari de l’appartement.

A la fin de l’année, Verlaine, afin de se renflouer, s’absente trois jours : il part à Paliseul pour encaisser sa part d’héritage dans la succession d’une tante paternelle. La veille de son départ, il rentre dans la nuit, accompagné de Rimbaud et Forain. L’un de leurs rares amis à ne pas leur avoir encore tourné le dos. Les deux jeunes hommes sont hébergés dans la chambre voisine et disparaissent discrètement au petit matin. Mathilde, qui trouve le caricaturiste « gentil garçon et nullement intempérant », contrairement à Rimbaud, en fait la remarque à son mari. Surnommé Gavroche par le couple infernal, ce dernier, aime essentiellement les femmes et est plus mesuré avec l’alcool. Verlaine répond alors à son innocente femme, qui ne veut toujours pas voir le tournant pris par son mari sur le plan des mœurs : « Quand je vais avec la petite chatte brune, je suis bon, parce que la petite chatte brune est très douce ; quand je vais avec la petite chatte blonde, je suis mauvais, parce que la petite chatte blonde est féroce. »

Vers la mi janvier, Verlaine, saoul, entre dans la chambre de son épouse. En proie à une véritable crise de folie, il lui arrache l’enfant de trois mois des bras et le lance contre le mur. Fort heureusement, celui-ci rebondit du côté des pieds emmaillotés et retombe sur le lit. Alertés par les cris, les Mauté accourent et découvrent, effarés, Verlaine agenouillé sur la poitrine de leur fille, en train de l’étrangler à deux mains. Le père de Mathilde tente de saisir son gendre par les épaules. Celui-ci lui échappe et dévale les escaliers, partant se réfugier chez sa mère.

Henri Fantin-Latour, Coin de table (1872).

A la même époque, Verlaine et Rimbaud posent pour l’éternité dans l’atelier d’Henri Fantin-Latour, au 8 rue des Beaux-Arts. Le visiteur venu admirer le Coin de table, le grand-œuvre de cet artiste, peint en janvier 1872, peut-il se douter que la tension règne entre les distingués membres de cette élégante assemblée ? A l’extrémité gauche, Verlaine offre un visage impassible. Juste à côté, Rimbaud, l’air boudeur, tourne ostensiblement le dos au reste des commensaux. Debout, derrière lui, coiffé d’un haut-de-forme, Pierre Elzéart, le regard dirigé à l’opposé, se tient en compagnie d’Emile Blémont et de Jean Aicart. Devant, assis à la gauche de Rimbaud, Léon Valade, les bras croisés, au côté d’Ernest d’Hervilly, tenant sa pipe, et de Camille Pelletan, arborant une splendide crinière. A l’extrémité droite, Albert Mérat, qui a refusé de poser à la même table que Rimbaud, a été remplacé au dernier moment par un grand bouquet de fleurs.

Toute médaille cependant a son revers, ici, le côté sombre des choses s’accompagne d’une face lumineuse. Parallèlement, les deux poètes écrivent comme jamais auparavant. Verlaine, qui n’avait plus rien produit depuis quatorze mois s’est remis au travail et Rimbaud s’obstine à creuser un nouveau sillon poétique.

Le trio improbable

Ayant constaté de visu l’impasse dans laquelle a sombré le mariage de sa fille, monsieur Mauté, soucieux de la soustraire à la violence de son gendre, l’emmène, elle et son bébé, loin de la capitale. Non sans avoir au préalable fait établir un certificat médical constatant les traces de doigts et les hématomes sur le cou de sa fille.

« Nous voyageâmes à petites journées, pour ne pas me fatiguer, jusqu’à Périgueux. Là, nous trouvâmes un hôtel confortable. La tranquillité de cette petite ville de province me plut et nous y restâmes six semaines », devait se souvenir Mathilde dans ses Mémoires posthumes, ajoutant : « Mon mari (…) se décida, le quatrième jour après mon départ, à aller rue Nicolet. Là, il trouva ma mère qui lui apprit que, par ordonnance du médecin – ayant été trouvée sérieusement malade –, mon père m’avait emmenée passer l’hiver dans le Midi, d’où je ne reviendrais qu’au printemps ; elle ne lui donna pas mon adresse, mais promit de lui faire parvenir mes lettres. »

Par l’intermédiaire de madame Mauté, Verlaine fait passer plusieurs lettres à sa femme : « Il m’écrivait souvent ; ses lettres étaient affectueuses et il me suppliait de revenir. Moi, je ne demandais pas mieux ; car je l’aimais encore et j’étais attristée de vivre loin de lui. Je mis à mon retour une condition : ce fut le renvoi de Rimbaud, cause, à mon avis, de tous nos malheurs, puisque les dissensions de notre ménage dataient de son arrivée. »

Paul lui répond qu’il n’est pas en son pouvoir d’empêcher Rimbaud de vivre à Paris. Mathilde lui rétorque qu’il suffit de ne plus lui donner de l’argent pour le faire partir. La situation s’enlisant, monsieur Mauté convainc Mathilde de le laisser agir. Ce riche rentier, dont la principale préoccupation est de bien gérer sa fortune, charge un avoué de ses amis, Maître Guyot-Sionnest, d’envoyer à son gendre une assignation à comparaître au Palais de Justice de Paris le 10 février prochain, en vue d’une demande de séparation de corps pour coups et blessures.

Paul s’affole, et demande à Arthur de s’éloigner quelque temps de Paris. Ce dernier se rebiffe et l’insulte, le traitant de lâche. Finalement, les deux amants conviennent d’un stratagème : Rimbaud, laissant toutes ses affaires rue Campagne-Première, ira séjourner aux frais de Verlaine à Arras, puis de là pourra aller rendre visite à sa mère à Roche, la ferme où celle-ci s’est installée, à 40 km de Charleville. Le temps de calmer la situation, laisser Mathilde regagner le foyer conjugal et, ainsi, mettre un terme à la démarche juridique en cours.

L’un sort, l’autre rentre.

Le 10 mars 1872, Mathilde est de retour chez ses parents, tandis qu’Arthur ronge son frein à Charleville, où il a retrouvé son fidèle Delahaye.

Verlaine, qui s’efforce à jouer le rôle de mari modèle, a même accepté un emploi de rédacteur à la Lloyd belge, une compagnie d’assurance. Mais parallèlement, il entretient une correspondance secrète avec Rimbaud, qui lui adresse des lettres pleines de reproches, chez sa mère, rue de Lécluse.

Enfin, après trois longs mois d’exil, Rimbaud peut revenir triomphant à Paris, appelé par Verlaine, qui lui envoie l’argent du voyage et le loge dans une mansarde de la rue Monsieur-le-Prince. Après la joie des retrouvailles, les beuveries peuvent recommencer. En juin, Rimbaud a déménagé dans une chambre de l’hôtel de Cluny, rue Victor-Cousin, ainsi qu’en témoigne sa lettre à Delahaye : « Maintenant c'est la nuit et je travaince. De minuit à cinq heures du matin. Le mois passé, ma chambre, rue Monsieur-le-Prince, donnait sur un jardin du lycée Saint-Louis. Il y avait des arbres énormes sous ma fenêtre étroite. A trois heures du matin, la bougie pâlit : tous les oiseaux crient à la fois dans les arbres : c'est fini. Plus de travail. Il me fallait regarder les arbres, le ciel, saisis par cette heure indicible, première du matin. Je voyais les dortoirs du lycée, absolument sourds. Et déjà le bruit saccadé, sonore, délicieux des tombereaux sur les boulevards. - je fumais ma pipe-marteau, en crachant sur les tuiles, car c'était une mansarde, ma chambre. A cinq heures, je descendais à l'achat de quelque pain ; c'est l'heure. Les ouvriers sont en marche partout. C'est l'heure de se soûler chez les marchands de vin, pour moi. Je rentrais manger, et me couchais à sept heures du matin, quand le soleil faisait sortir les cloportes de dessous les tuiles. Le premier matin en été, et les soirs de décembre, voilà ce qui m'a ravi toujours ici. Mais en ce moment, j'ai une chambre jolie, sur une cour sans fond, mais de trois mètres carrés. - La rue Victor-Cousin fait coin sur la place de la Sorbonne par le café du Bas-Rhin et donne sur la rue Soufflot, à l'autre extrémité. - Là, je bois de l'eau toute la nuit, je ne vois pas le matin, je ne dors pas, j'étouffe. Et voilà. »

Et voilà que Rimbaud, qui désire être publié et constate surtout que les portes lui sont fermées, prend soudainement Paris en grippe. Le 7 juillet, il écrit une lettre à Verlaine pour lui faire part de sa décision de quitter définitivement la capitale. Mais plutôt que de mettre la lettre à la poste, il préfère la lui porter rue Nicolet. Ce jour-là, Mathilde, qui n’a pas quitté la chambre de la journée, de plus en plus souffrante, prie son mari, au retour de son travail, d’aller chercher le médecin. Dans la rue, Verlaine, surpris, tombe nez à nez sur son amant. Rimbaud lui fait part alors de son intention imminente. Puis, soudain, il le met au défi de partir avec lui sur le champ.

Peu après, les deux hommes se dirigent à grandes enjambées vers la gare du Nord, pour ne pas rater le dernier omnibus en partance pour Arras.

Un couple en fuite

A eux la liberté !

Très vite, leur escapade prend des allures de voyage de noces.

Verlaine et Rimbaud sont joyeux et facétieux, comme au début de leur rencontre. Mieux encore. Au point qu’à leur arrivée à Arras, ils s’adonnent à une plaisanterie qui aurait pu leur coûter cher. Le lendemain, en effet, après une visite éclair de la ville et de sa Grand-Place, ils vont déjeuner au buffet de la gare. Voyant que les clients de la table voisine écoutent leur conversation, de connivence ils s’inventent des viols et des crimes qu’ils se narrent dans les moindres détails. Peu après qu’un des commensaux a quitté la table, ils sont interpellés par les gendarmes. Conduits à l’hôtel de ville, que Verlaine qualifie dans Mes prisons être « le plus bel hôtel de ville gothique de France », ils avouent au substitut du procureur leur supercherie. Celui-ci les fait immédiatement reconduire à la gare et expédier à Paris par le premier train.

Qu’importe, Rimbaud a déjà l’idée d’un nouveau plan en tête. Revenus à leur point de départ, ils se rendent à la gare de Strasbourg voisine (l’actuelle gare de l’Est) où ils achètent des billets pour Charleville. Là, louant les services d’un voiturier, il se font conduire à la frontière belge, qu’ils franchissent clandestinement au milieu de la nuit du 10 juillet.

Rien ne peut entamer leur bonne humeur. Verlaine découvre les joies de l’errance dont son jeune amant est coutumier. Et celui-ci a enfin tout à lui son aîné, pour lequel il semble désormais redoubler d’affection.

Par les belles journées d’un été d’exception, ils s’adonnent ainsi aux plaisirs de la marche, des nuits à la belle étoile et de la visite des villes placées sur leur parcours. Un long cheminement qui va les conduire jusqu’à Bruxelles, où ils arrivent le 21 juillet, le jour de la fête nationale belge, après avoir traversé successivement Couvin, Philippeville, Walcourt, Berzée, Ham, Jalmioux, Charleroi et Nivelles, où il passent consciencieusement en revue les moindres chapelles, églises ou cathédrales, les principaux monuments et bâtiments, sans oublier les plus accueillants cafés de la place.

L’heure est à la joie : à Charleroi Rimbaud écrit « Ô saison, ô château/J’ai fait la magique étude/Du Bonheur que nul n’élude/Ô vive lui, chaque fois/Que chante son coq gaulois ». Tandis que sur la route, Verlaine envoie à son vieil ami Edmond Lepelletier, qui deviendra plus tard son biographe officiel, une courte bafouille : « Je voillage vertigineusement. Ecris-moi par ma mère, qui sait à peine mes adresses, tant je voillage ! (…) Ça parviendra – ma mère ayant un aperçu vague de mes stations… psitt ! psitt ! – Messieurs, en wagon ! »

Dans Bruxelles la rouge

Les deux hommes s’installent au Grand Hôtel liégeois, en face de la station du Nord, où Verlaine était déjà descendu en août 1867, à l’occasion de sa visite à Victor Hugo, qui séjournait alors place des Barrières.

En cet été 1872, la capitale belge est devenue le principal foyer des communards en exil : pas moins de mille deux cents d’entre eux ont trouvé refuge dans la ville et ses environs ! Tel Georges Cavalier, polytechnicien, confrère de Jules Vallès à La Rue et au Peuple, collaborateur au cabinet de Léon Gambetta en 1870, qui survit en donnant des cours particuliers de mathématique. Ou Benjamin Gastineau, ancien directeur de la bibliothèque Mazarine, condamné à la déportation par contumace et qu’a bien connu Verlaine à Paris. Ou encore Jean-Baptiste Clément, l’auteur du Temps des cerises, devenu l’hymne de la Commune, condamné à mort par contumace. A Bruxelles, ceux-ci disposent toujours de revues politiques ou satiriques comme l’hebdomadaire La Bombe dont le slogan signale qu’elle « éclate tous les samedis ». Les communards se retrouvent généralement autour d’une choppe de bière à la Taverne Saint-Jean (rue Saint-Jean), à la Grande Brasserie de Bohême (rue de l’Ecuyer), à l’hôtel des Brasseurs (sur la Grand-Place), Au Jeune Renard (rue de la Collégiale) ou encore à la Taverne Guillaume ou au café de l’Horloge, près de boulevard du Régent et de la porte de Namur, le quartier par excellence des communards.

C’est ce petit Paris libertaire, reconstitué notamment du côté du boulevard du Régent, où les parias en tous genres aiment à se raconter leur histoire singulière, qui inspire à Rimbaud son poème Bruxelles : « Boulevard sans mouvement ni commerce/Muet, tout drame et toute comédie/Réunion des scènes infinies/Je te connais et t’admire en silence. »

Verlaine, pour sa part songe à entreprendre une histoire de la Commune, pour laquelle il avait déjà pris des notes à l’époque des faits, et qu’il a laissées dans un tiroir de son bureau de la rue Nicolet.

C’est alors qu’il va commettre son premier accroc.

Il adresse une lettre à Mathilde, la priant de lui faire parvenir lesdites notes au Grand Hôtel liégeois. La réponse ne se fait pas attendre. Par retour de courrier, elle lui annonce son arrivée prochaine, en compagnie de sa mère, afin de le ramener au foyer conjugal et de le soustraire à l’influence pernicieuse de Rimbaud, qui va « infailliblement le conduire à la folie ». En conséquence de quoi, elle lui demande impérativement de leur réserver deux chambres.

C’est à cette occasion que Mathilde, en fouillant dans les tiroirs du bureau de son mari, tombe sur la correspondance secrète échangée entre celui-ci et Rimbaud lorsqu’il était loin de Paris, découvrant, consternée, non seulement leur duplicité à son égard, mais aussi la véritable nature de leur relation.

Rimbaud, mis au courant de l’arrivée imminente de Mathilde, pique alors sa première colère depuis leur départ à l’encontre d’un Verlaine passablement penaud. Croyant avoir emporté la bataille contre sa rivale, il découvre que celle-ci, loin d’être abattue, revient à la charge. Sentant venir le danger, il va lui falloir redoubler d’effort, l’ultimatum de la rue Nicolet, trois semaines plus tôt, n’ayant pas suffit.

D’autant plus que lors de leurs retrouvailles au Grand Hôtel liégeois, Verlaine, curieusement, retrouve un goût de revenez-y pour sa femme, qui lui inspire alors du désir et un nouveau poème, Birds in the Night, repris dans Romances sans paroles : « Je vois encore. J’entr’ouvris la porte/Vous êtiez au lit comme fatiguée/Mais, ô corps léger que l’amour emporte/Vous bondîtes nue, éplorée et gaie/Ô quels baisers, quels enlacements fous ! »

Dans ses Mémoires, Mathilde conteste sa nudité mais ne nie pas l’effusion de leurs ébats.

Après un corps à corps torride, elle propose à son mari de partir en Nouvelle-Calédonie. Deux années, le temps de redonner une chance à leur couple. Là bas, il aura tout loisir de travailler à son livre sur la Commune, d’autant plus qu’ils y retrouveront Henri Rochefort, le fondateur de La Lanterne et Louise Michel, une vieille amie de la famille Mauté, connue du temps où elle était institutrice à Montmartre, et dont le père de Mathilde s’occupe de la vieille mère invalide et sans ressources.

Voyant le piège venir, Rimbaud, resté prudemment à l’écart, réagit promptement. Le lendemain, il piste Verlaine et les deux femmes. A la station du Midi, à l’autre bout de la ville, il monte discrètement dans le même train qu’eux.

A Quiévrain, la localité frontalière, où ont lieu les contrôles douaniers, Verlaine, conformément au plan que Rimbaud lui a dicté la veille, le rejoint au buffet de la gare. Sous son œil narquois et triomphant, celui-ci rédige à l’adresse à son épouse le mot suivant : «Misérable fée carotte, princesse souris, punaise qu’attendent les deux doigts et le pot, vous m’avez fait tout, vous avez peut-être tué le cœur de mon ami ; je rejoins Rimbaud, s’il veut encore de moi après cette trahison que vous m’avez fait faire. »

Le soir même, les deux amants sont de nouveau à Bruxelles. Leur idyllique escapade peut continuer.

Néanmoins, leur comportement amoureux à travers les rues et les cafés de la ville semble heurter la susceptibilité de leurs camarades communards, aux mœurs plus hétérodoxes. Par ailleurs, la police belge a reçu une lettre envoyée de Charleville par la mère de Rimbaud, la priant de rechercher son fils, mineur, qui a « quitté la maison familiale en compagnie d’un nommé Verlaine Paul ».

Sentant le vent tourner, les deux amants quittent alors Bruxelles et poursuivent leur périple touristique à travers la Belgique, s’attardant à Malines, Anvers, Gand, Bruges et Ostende, où Rimbaud découvre pour la première fois la mer : « Elle est retrouvée/Quoi ? L’Éternité/C’est la mer/Mêlée au soleil. »

Verlaine et Rimbaud à Londres.

Londres par temps d’embrouilles

Le 8 septembre au petit matin, les deux fugitifs débarquent à Douvres et arrivent le soir même à Londres. Là, ils se rendent directement à l’atelier du dessinateur et caricaturiste Félix Régamey, un ancien Vilains Bonhommes, collaborateur à La Vie parisienne et au Journal amusant. Ayant participé activement à la Commune, il s’est exilé à Londres, pensant y retrouver plus facilement du travail, la presse anglaise étant particulièrement riche en illustrations à l’époque. De fait, ce vieil ami de Verlaine collabore au The Illustrated London News, un journal de grande diffusion, lors de leur arrivée. La mauvaise réputation de Rimbaud l’a précédé et sa dégaine ne revient pas à Régamey. Peu désireux de les héberger, il leur indique l’adresse d’un logis du voisinage qui vient juste de se libérer dans Howland Street, à deux pas de Tottenham Court Road. Une garçonnière miteuse habitée auparavant par Eugène Vermesch, l’ancien directeur du Père Duchêne, condamné à mort par contumace, qui vient tout juste de se marier et de trouver un nouveau logis mieux approprié à ses nouveaux besoins.

Ce dernier, contrairement à la bande de joyeux communards avec laquelle ils font la fête tous les soirs, aux alentours de Leicester Square ou de Hyde Park, éprouve une réelle sympathie pour ce drôle de couple. C’est bien le seul.

Rimbaud s’entiche de Londres, qu’il sillonne de long en large et en apprécie le rythme trépidant et la modernité. Il goûte surtout à l’atmosphère de liberté qui y règne vraiment. Ici, chacun peut débiter ses critiques contre le gouvernement à l’angle d’Hyde Park. Les monuments, les musées, tout y passe, et le théâtre tous les soirs, pour y découvrir notamment le théâtre de Shakespeare. Il étend sa découverte de la ville jusqu’aux quartiers les plus pauvres et les plus sordides. En bon touriste, il ne manque pas d’aller visiter le tout nouveau Cabinet des figures de cire de Mme Tussaud, une Française.

Verlaine est moins emballé par la vie londonienne, ainsi qu’il l’écrit à Edmond Lepelletier : « Plate comme une punaise qui serait noire, London ! Petites maisons noirousses, ou grands bahuts « gothiques » et « vénitiens » ; quatre ou cinq cafés potables, et encore ! » S’amusant des nombreux cireurs de rue : « Une nuée de boys rouges frotte vos bottes du soir au matin, pour un penny » et déplorant la crasse et la misère : « Ici, c’est le triomphe du haillon. Impossible de rêver de loques pareilles ! » Quant à la cuisine anglaise, c’est le pompon : « Le poisson est horrible : sole, maquereau, merlan, etc., tout cela ressemble à de la pieuvre, c’est mou, gluant, et coulant. »

C’est surtout qu’au bout de trois semaines, Verlaine voit avec inquiétude sa bourse s’assécher dangereusement ! Il demande par courrier un soutien financier à sa mère, puis pensant que cela ne suffirait pas, il envoie un pareil message à la mère de Rimbaud, à l’insu de celui-ci. Cette dernière se mettra alors aux abonnés absents. La vie est chère à Londres. A Paris, Verlaine était entièrement entretenu. Mais ici, il doit subvenir seul à ses besoins et à ceux de Rimbaud en sus. Bruxelles, c’était des vacances, leur voyage de noces, peut-être, mais désormais le couple aborde une période de cohabitation à long terme. Comme à son habitude, Rimbaud ne veut pas entendre parler de travail. Il laisse cela à son aîné, qui va devoir se remettre au boulot. Cours particuliers de Français par-ci, traductions techniques par-là, Verlaine doit apprendre à jongler avec son budget.

La liberté, ça n’a pas que des avantages !

Dans ses lettres à Lepelletier, outre de régulières chroniques humoristiques sur Londres : le couvre-feu du week-end, la maigreur des anglaises au visage anguleux et à la voix douce, l’ambiance et les mœurs des pubs… Verlaine s’y inquiète de la tournure prise par la demande en séparation réactivée par le clan Mauté. Il presse son ami d’aller aux nouvelles et de prendre régulièrement le pouls de la rue Nicolet à son encontre. Il lui fait part aussi de ses difficultés à trouver un éditeur pour Romances sans paroles, le dernier recueil de poésies qu’il vient juste d’achever.

A Mathilde, il adresse des listes de vêtements, livres, objets, gravures tableaux, lettres, manuscrits lui appartenant et qu’il voudrait bien récupérer. Il se plaint aussi que sa mère ne puisse pas voir son fils Georges.

Rimbaud finit-il par se lasser de Londres ? Est-il agacé de voir son amant soucieux de sauver son ancien ménage ? La vie de couple lui pèse-t-elle ? Toujours est-il que fin novembre, il décide brusquement de quitter la capitale anglaise et de retourner chez sa mère à Charleville.

Verlaine est abasourdi par cette annonce. Les jours suivants, lui, qui se vantait dans ses lettres à Lepelletier d’être le seul parmi son entourage londonien à ne pas être grippé, tant il a gardé l’habitude, inculquée par sa mère, de sortir l’hiver emmitouflé dans un cache col, les oreilles bourrées de coton, est à son tour terrassé par le mal. Depuis son lit, il envoie des lettres pathétiques à ses principaux amis et à sa mère disant qu’il se meurt. Celle-ci, bien évidemment accoure à son chevet, accompagnée d’une nièce. Verlaine a même écrit à la mère de Rimbaud, dont il est sans nouvelles, en vain.

Très vite, ce dernier s’ennuie ferme à Charleville. Après cet énième épisode du « je t’aime, je te quitte » à son amant, il s’aperçoit que celui-ci lui manque tout autant. Ainsi débarque t-il tout de go vers la mi-janvier à Howland Street, surpris de trouver la mère de Verlaine et sa nièce dans la place et de constater que l’abandonné n’est pas dans un état aussi désespéré qu’il le lui avait laissé entendre.

Lettre de Rimbaud à Verlaine.

Début avril, un intermède voit le couple se séparer momentanément : Verlaine séjourne quelques semaines chez une tante paternelle à Jéhonville, dans le Luxembourg belge. Rimbaud, retourne alors à Charleville, mais les deux hommes se retrouvent régulièrement à Bouillon, une localité située à mi parcours de leur villégiature respective.

Vers la fin du mois de mai, ils embarquent sur un steamer à Anvers via l’Angleterre. A Londres, les amants louent une chambre dans un quartier fréquenté par les artistes près de Highgate, au 8 Great College Street. Cette fois-ci, Rimbaud travaille ! Il donne des leçons particulières de français, qui lui rapportent les quelques shillings quotidiens qui leur sont nécessaires. Verlaine fréquente assidument la bibliothèque du British Museum. Malgré tout la tension règne et Rimbaud n’est pas avare de maussaderies et de paroles humiliantes à l’adresse de son compagnon. Le matin du 3 juillet, celui-ci revenant du marché, une bouteille d’huile dans une main et un hareng dans l’autre, Rimbaud l’apostrophe : « Eh ! la bobonne ! Ce que t’as l’air con avec ta bouteille et ton poisson ! ».

Une plaisanterie qui lui vaudra deux coups de revolver une semaine plus tard !

Le jour même, Verlaine prend le premier bateau en partance pour la Belgique, tandis que sur les docks de la Tamise, Rimbaud l’implore de ne pas l’abandonner. Sur le bateau, l’aîné écrit au cadet un mot inquiétant : «Je tiens pourtant à te dire que tu dois, au fond, comprendre, enfin, qu’il me fallait absolument partir, que cette vie violente et toute de scènes sans motif que ta fantaisie ne pouvait m’aller foutre plus ! Seulement, comme je t’aimais immensément (Honni soit qui mal y pense !) je tiens aussi à te confirmer que si – d’ici à 3 jours, je ne suis pas r’avec ma femme, dans des conditions parfaites, je me brûle la gueule : 3 jours d’hôtel, un rivolvita, ça coûte : de là, ma « pingrerie » de tantôt. Tu devrais me pardonner. » Et de conclure par un lugubre : « Veux-tu que je t’embrasse en crevant ? »

A quoi Rimbaud répond aussitôt par un long cri du cœur : « Reviens, reviens, cher ami, seul ami, reviens. Je te jure que je serai bon. Si j’étais maussade avec toi, c’est une plaisanterie où je me suis entêté, je m’en repens plus qu’on ne peut dire. Reviens, ce sera bien oublié. Quel malheur que tu aies cru à cette plaisanterie. Voilà deux jours que je ne cesse de pleurer. Reviens. Sois courageux, cher ami. Rien n’est perdu. Tu n’as qu’à refaire le voyage. Nous revivrons ici bien courageusement, patiemment. Ah ! je t’en supplie. C’est ton bien d’ailleurs. Reviens, tu retrouveras toutes tes affaires. J’espère que tu sais bien à présent qu’il n’y avait rien de vrai dans notre discussion. L’affreux

moment ! Mais toi, quand je te faisais signe de quitter le bateau, pourquoi ne venais-tu pas ? Nous avons vécu deux ans ensemble pour arriver à cette heure là ! Que vas-tu faire ? Si tu ne veux pas revenir ici, veux-tu que j’aille te trouver où tu es ? Oui c’est moi qui ai eu tort. Oh ! tu ne m’oublies pas, dis ? Non, tu ne peux pas m’oublier. Moi, je t’ai toujours là. Dis, réponds à ton ami, est-ce que nous ne devons plus vivre ensemble ? Sois courageux. Réponds-moi vite. Je ne puis rester ici plus longtemps ? N’écoute que ton bon cœur. Vite, dis si je dois te rejoindre. À toi toute la vie. »

Les fleurs du mâle

Les deux amants ne peuvent déjà plus vivre l’un sans l’autre, ni ensemble, apparemment. Ils sont devenus leur muse respective. De leur rencontre est née leur double inspiration. Au point, qu’aujourd’hui, il nous est impossible d’évoquer Rimbaud sans penser aussitôt à Verlaine et inversement.