Jacques Barozzi

LA MAISON AUX ARCADES

roman-cinématographique

« - Alors, tu vas vraiment faire ça ? « Evoquer tes souvenirs d’enfance »…

- Oui, je n’y peux rien, ça me tente, je ne sais pas pourquoi…

- Est-ce vrai ? Tu n’as vraiment pas oublié comment c’était là-bas ?

- Rassure-toi… des petits bouts de quelque chose d’encore vivant…

je voudrais, avant qu’ils disparaissent … »

Nathalie Sarraute, Enfance

Je suis né le 30 janvier 1952, à 0 H 30 du matin (Verseau ascendant Balance), à Saint-Dizier, l'ancien hôpital de Cannes, situé alors dans le haut du Suquet. La veille de ma naissance, ma mère avait eu une furieuse envie de flageolets blancs à la niçoise, l’un de ses plats préférés. Son appréhension était fort grande, car, trois ans auparavant, l'accouchement de son premier fils, avait été douloureux. Avec moi, tout fut plus aisé. En poussant, elle se vida de tous les côtés ! Elle en riait encore lorsqu'elle me rapporta ces faits, des années plus tard. Pour le nouveau-né mariné à la sauce tomate que je fus, elle en déduisit les plus heureux présages.

Je vins à la conscience dans un univers de cris et d’hystérie. Ma mère n’était pas heureuse en ménage, malgré un mari qui, visiblement, l’adorait. Le soir, à l’heure de la soupe, à son retour du travail, après, il est vrai, un long détour par le café, ma mère, immanquablement, faisait une scène à mon père. Elle lui reprochait de prendre du bon temps avec ses amis, tandis qu’elle passait d’interminables journées à s’occuper de la maison et des enfants : mon frère aîné, Ange, et moi. Excédée par son calme imperturbable, après avoir épuisé son lot de gesticulations et de plaintes stridentes - mes parents étaient sourds et muets -, elle finissait par ouvrir la fenêtre de la salle à manger et le mettait en demeure de la jeter au milieu du carrefour, deux étages plus bas. Comme il ne bougeait pas, elle se penchait spectaculairement dans le vide, tandis que je la suppliais en pleurs, la retenant par le bas de sa blouse : je n’avais pas encore cinq ans. C’est le moment qu’habituellement mon père attendait pour se lever et venir lui donner une paire de claques sonnantes et trébuchantes, sous l’œil blasé d'Ange, resté tranquillement assis. Nous reprenions alors place à la table familiale, elle, calmée et triomphante, moi, terminant le potage en essuyant mes larmes, dans le silence retrouvé.

Photo de mariage d'Eugène et Pierrette. Nice, septembre 1947.

Pierrette et Eugène s’étaient mariés en 1947, à un âge passablement avancé : elle avait trente ans et lui quarante. Native de Lucéram, une antique cité de l’arrière-pays niçois, et ayant poursuivie toute sa scolarité chez les oblats de Marie-Immaculée, dans leur institution pour sourdes et muettes des hauteurs de Saint-Philippe, à Nice, ma mère suivit son mari et s’exila définitivement à Cannes, de l’autre côté du fleuve Var, qui marquait jadis la frontière italienne, avant le rattachement à la France du comté de Nice sous le second Empire. Mon frère Ange n’avait pas tardé à s’annoncer. Sa naissance ne s’était pas bien passée et ma mère prétendait que, bébé, il lui avait douloureusement mordu le mamelon. J’en déduis que je fus probablement nourri au biberon ?

Ma mère, Ange et moi à la plage, août 1952. Au large, les navires de l'armée américaine.

Ma grand-mère paternelle, Julia Bertagnini, vers 1900.

L'été 1952 ou les jours heureux.

Ma naissance à dû être concomitante avec la mort de ma grand-mère paternelle, Julia Bertagnini, dont m’intrigua plus tard le fait qu’elle ne portait pas notre nom. Mes parents échangèrent alors l’appartement plus vaste que celle-ci partageait avec son fils Annibal, au carrefour de Rocheville, contre leur petit deux-pièces cannois du marché Forville, où le frère aîné de mon père, resté vieux garçon, s’installa.

C’est dans cette maison, à la sortie de Cannes, sur la route de Grasse, que se déroula toute mon enfance, jusqu’aux prémices de l’adolescence. Nous y louions le principal appartement du deuxième étage, agrémenté de deux balcons : quatre pièces en enfilade, plus un cagibi. Pas de salle de bain, des W.C. privatifs, à l’autre bout du palier. Un petit immeuble construit au début du siècle, en pierre de taille, néo-provençal, de trois étages - et encore le troisième mansardé -, avec juste deux appartements par étage. Son principal attrait était constitué par ses arcades en angle perpendiculaire du rez-de-chaussée, abritant une mercerie, un café-tabac et une librairie.

On peut toujours le voir au 1, avenue des Ecoles, où, aujourd’hui, il est devenu le plus ancien vestige du centre de Rocheville !

Les scènes familiales atteignirent leur paroxysme lorsque ma mère tomba enceinte de ma future petite sœur, Nelly. Une grossesse inattendue, non souhaitée, qui la désespérait proprement, tandis que mon père devait s’en réjouir en secret.

Quand son ventre fut bien rond, à deux doigts d’accoucher, ma mère se mit en tête de repeindre entièrement l’appartement, grimpant intrépidement au sommet d’une échelle, le rouleau à la main.

Recherchait-elle inconsciemment la fausse couche ?

Très croyante - elle était toujours restée profondément attachée aux religieuses de l’institut des sourdes et muettes de Nice qui l’avaient élevée -, elle n’aurait jamais pu, même en pensée, songer à se faire avorter !

Un jour de mars 1957, Josette, la grande fille des voisins du dessous était venu me chercher à la maternelle. Au bas des escaliers extérieurs qui conduisaient au premier étage depuis la rue, nous tombâmes sur la voisine du dessus, en grande conversation avec un groupe de femmes. La brune et pulpeuse Carmen, repasseuse à domicile de son métier, expliquait qu’elle s’activait dans sa mansarde, comme à son habitude (en chantant probablement ses sempiternelles rengaines de Tino Rossi !), quand soudain elle entendit des hurlements effroyables. Elle découvrit ma mère, qui perdait les eaux. Tout en pestant contre son imprudence, elle courut chercher de l’aide. Que d’émotions, se lamentait-elle ! Sans plus attendre, je grimpai quatre à quatre les marches et pénétrai essoufflé dans la chambre où, le premier de toute la famille, je trouvai ma mère allongée dans son lit, qui m’accueillit avec des cris de joie. De sa voix saccadée et suraiguë, que nous seuls ses enfants pouvions comprendre, elle me raconta combien elle avait eu peur. Elle avait pensé mourir ! Finalement, tout s’était bien

passé : la sage-femme qu’avait ramené sans tarder notre voisine s’était montrée particulièrement efficace. Fière et soulagée, ma mère me tendit un petit paquet remuant et gazouillant, d’où émergeaient seulement le visage et les mains de ma sœur. Je fus frappé de voir combien sa bouche, ses oreilles, son nez, chacun de ses doigts et de ses ongles mêmes étaient tout à la fois minuscules et si bien formés !

A la maternelle de l'Ecole-Jules Ferry de Rocheville, printemps 1957. Au fond à droite.

De cette époque, je conserve un souvenir net et précis, jamais oublié depuis. Je suis debout, réfugié contre l’un des côtés de la double porte à petits carreaux de verre, grande ouverte, qui sépare la cuisine, sans fenêtre, et la salle à manger, d’où pénètre la lumière du jour. Je ne me souviens plus de mon père ni de mon frère, qui devaient pourtant être présents ce jour-là. Je crois que c’était à l’heure du déjeuner. Probablement un dimanche. Je suis excédé contre ma mère, que pourtant j’adore, mais je me dis dans ma tête, pour moi seul, le cœur déchiré, cette phrase, qui ne m’a plus jamais quittée :

« mais quand est-ce qu’on aura la paix ! »

Dans la cuisine, deux hommes en blouse blanche ont ceinturé ma mère et tentent de lui passer une camisole de force. Elle hurle, griffe, leur crache à la figure, leur donnant des coups de pied. Quand enfin ils sont parvenus à la ligoter dans le dos, ils l’allongent sur un brancard et l’emportent tant bien que mal, écumante de rage et encore gesticulante, à travers le dédale tortueux des deux longues et raides volées d’escaliers. Dans la rue, ils la roulent dans l’ambulance, par l’arrière, claquant furieusement la portière, qui la fait disparaître à ma vue. Ils s’épongent le front, sous l’œil médusé des badauds rassemblés en silence, puis s’enfuient dare-dare, toutes sirènes actionnées.

Dès lors, la structure familiale éclata.

Ma mère fut enfermée dans un asile d’aliénés, à Nice.

Mon frère Ange fut expédié chez mes grands-parents maternels, à Lucéram, dans l’arrière-pays niçois.

On me plaça chez ma tante Eliette, la sœur de mon père, rue Saint-Antoine au Suquet.

Nelly fut gardée à la pouponnière de la Bocca.

Et mon père, redevenu célibataire, veilla sur la maison de Rocheville, tentant de sauver ce qu’il pouvait : il se réfugia dans le travail, et visitait régulièrement sa femme et chacun de ses enfants, répartis aux quatre coins du département.

Mon retour dans le vieux Cannes, à deux pas de l’hôpital où j’étais né cinq ans plus tôt, marqua pour moi un changement de vie radical. Tenant mon père par la main, je fis une entrée intimidée dans la famille de ma tante, dont je rencontrai pour la première fois l’importante smala. Outre Eliette, la sœur aînée de mon père, et son vieux mari, Roger Venturi, il y avait là leurs trois enfants : Jojo, Lucien et Jeanne-Marie. Mes cousins et cousine germains, tous trois déjà adultes. Jojo était accompagné de sa jeune épouse, Josiane (Josiane 1), qui tenait dans ses bras leur fille Mireille, née peu de temps après ma soeur Nelly. Jeanne-Marie avait aussi un mari, Guido Pastorelli, et trois filles : Sylvie, Josiane (Josiane 2) et Christine, âgées respectivement de neuf, sept et cinq ans. Tandis que les adultes m’accueillirent avec une bienveillance attendrie, je remarquai que mes petites cousines m’observaient en silence, telle une bête curieuse. Au cours du déjeuner qui s’ensuivit, je fus étonné de voir combien mon père était fêté dans ce foyer, où il trônait en bout de table, joyeux et détendu, comme si je lui découvrais une double vie !

C’est dans cette atmosphère-là qu’il m’abandonna après le repas, en m’embrassant tendrement et me recommandant de rester bien sage.

Je devins aussitôt l’objet d’un conflit entre les plus grandes des sœurs, qui voulurent, chacune, me faire sentir son ascendant. Relégués dans une chambre, pendant que les adultes faisaient la sieste, Sylvie, grande brune dégingandée, aux yeux marrons, les cheveux mi-longs, une grosse frange sur le front, nous proposa mielleusement de jouer à l’école. Elle serait l’institutrice et nous les élèves. Josiane, de taille moyenne, les cheveux brun roux, resserrés en deux longues nattes autour d’une raie centrale, les yeux vert noisette et les dents du dessus très écartées au centre (les fameuses dents du bonheur), rejeta brutalement sa proposition. Pour elle, il valait beaucoup mieux jouer à l’épicière. Nous serions ses clients. Tandis que les deux aînées commencèrent à se chamailler, je me rapprochai instinctivement de Christine, petite blondinette bouclée, aux yeux bleu clair, que je trouvai jolie, quoiqu’un peu forte. D’un air résigné, elle me dit de ne pas faire attention à ses sœurs, qui n’étaient que des chipies ! Elle sortit un jeu de cartes de sa poche et me demanda si je savais jouer à la bataille. Un peu honteux, je lui répondis que non. « C’est facile, rétorqua-t-elle, je vais te montrer. » A côté, la situation s’était envenimée. Sylvie avait entraîné Josiane à terre, en la tirant par les cheveux et celle-ci, perdant l’avantage, appela : « Maman ! Maman ! Maman !»

Soudain la porte de la chambre se rabattit violemment. Jeanne-Marie, matrone d’au moins cent kilos, apparut dans toute sa splendeur. Seulement revêtue d’une combinaison moulante en nylon, le visage bouffi, les cheveux plaqués par la sueur, celle-ci montra à Sylvie sa main droite, large comme un battoir, et lui dit, d’une voix qui résonna dans toute la maison : « Tu la vois celle-là ! Si j’entends encore un seul bruit, je t’en colle une que le mur t’en redonne une autre ! » Pendant qu’elle prononçait cette réplique mémorable, je regardais, fasciné, ses énormes seins, qui montaient à l’assaut, l’un de l’autre, comme prêts à jaillir hors de la combinaison !

Je fus heureux dans la tribu haute en couleur du vieux Cannes, où je trouvai bien vite mes repères. Tout ce petit monde se rassemblait à l’heure des repas, toujours abondants et variés, dont ma tante quotidiennement nous régalait. Le soir venu, les couples mariés et leurs enfants regagnaient leurs appartements, dans le proche voisinage. Eliette se distinguait par son caractère doux, sa gentillesse et sa générosité, des qualités que j’avais déjà identifiées chez mon père. Elle raffolait du sirop de grenadine, dont elle avalait de grandes lampées, très sucrées, qui lui laissaient d’amusantes moustaches rouges. A l’insu de tous, elle m’alimentait en pièces de monnaie, pour que je puisse dignement participer aux interminables batailles de cartes, pour lesquelles mes petites cousines exigeaient une mise de dix centimes la partie.

Curieusement, je constatai qu’elle ne parlait jamais à son ronchon de mari, ainsi que tout le reste de la famille. Le vieux Roger Venturi passait l’essentiel de ses journées et de ses nuits dans un étroit et sombre cagibi, entre la chambre de sa femme et la salle à manger. La première fois que je l’y découvris, allongé sur sa paillasse, les paupières fermées, je fus saisi par l’odeur de pied et de vinasse, qui imprégnait toute la pièce. Ouvrant les yeux, mon oncle m’observa un instant, puis marmonna :

« Jacoulin Delbrousse ! » Nom dont il me gratifia toujours par la suite. Etait-ce un personnage de légende provençale ? Ou bien sa propre traduction en patois local du « petit Jacques des Broussailles », le quartier situé à la périphérie de Cannes, au proche voisinage du centre de Rocheville ?

Tandis que pour Jeanne-Marie, que mon manque d’accent agaçait visiblement, elle me surnommait, selon l’humeur, « le Parisien » ou « l’Anglais » : deux engeances touristiques que les autochtones cannois tiennent traditionnellement pour de fieffés prétentieux, qui se croient tout permis !

Quant à mes petites cousines, pour elles, j’étais tantôt « Monsieur Café au lait », tantôt « Monsieur Gruyère ». Les nourritures habituelles durement négociées auparavant à la maison, que j’avais obtenue par dérogation de ma bonne tante, dès le premier soir, pour échapper à la traditionnelle soupe de légumes. Malheureusement, Jeanne-Marie mit très vite le holà à ce manquement à la règle, qui contrecarrait son indiscutable autorité. Reprochant à sa mère une faiblesse préjudiciable à mon propre intérêt, elle exigea, sous peine de me mettre en pension, que je mange mon potage : « comme tout le monde ! »

En mai 1957, Romy Schneider, venue présenter Sissi impératrice, fait sa première apparition au festival de Cannes (photo Paris-Match).

La maison du Suquet dont il est question ici, était un gynécée, où les hommes faisaient de la figuration. Jojo, le fils aîné d’Eliette, travaillait avec sa mère, revendeuse de légumes, sous la grande horloge du marché Forville, au centre de la ville. C’était un homme souriant et discret, qui obéissait plus qu’il ne commandait : un faible, nonchalant et buveur. Sa femme, l’autre Josiane, couturière à domicile, avait un comportement obséquieux et faux, qui me dérangeait. Elle était du genre à toujours abonder dans le sens de celui avec qui elle parlait. Et quand il fallait choisir, elle était toujours du côté du manche, en l’occurrence Jeanne-Marie, qui cancanait continuellement avec les autres commères du quartier. Un désaccord frontal avec elle aurait pu lui coûter sa présence à la table familiale. De fait, elle se comportait en parfaite courtisane de sa belle-sœur, la flattant sans vergogne par devant tout en la critiquant haineusement par derrière, ainsi que je pus maintes fois le constater.

Lucien, dit aussi Lulu, le seul à avoir encore sa chambre dans la maison, entre celle de sa mère et celle qui me fut attribuée, n’était pas souvent présent. Tout aussi souriant que son frère, mais visiblement plus ouvert et mieux dans sa peau, il boitait légèrement. Lorsque j’en demandai la raison à mes petites cousines, elles m’apprirent qu’il avait été blessé durant la dernière guerre : maquisard, il avait participé à la Libération de Cannes. C’était le héros de la famille. Il n’était pas vraiment célibataire. Pêcheur, il avait une liaison suivie avec une certaine Anna, qui revendait le contenu de ses filets au marché Forville, dans l’allée réservée aux poissonniers. Plus âgée que lui, divorcée et mère d’un petit garçon, celle-ci n’agréait pas du tout à Jeanne-Marie, qui l’accusait de vouloir mettre le grappin sur son frère. Quand Lucien revenait dormir au Suquet, elle jubilait, maugréant entre ses dents : « Il s’est encore disputé avec sa poissonnière ! »

Et puis il y avait encore Guido, un beau brun, à l’humeur sombre, dont je m’étonnai qu’il ait pu choisir ma grosse cousine pour épouse et mère de ses enfants ! C’était un français, d’origine italienne, de première génération, tandis que Jeanne-Marie, ses frères et moi, en étions déjà à la deuxième. D’où mon sentiment qu’il était à moitié étranger ! Il occupait un emploi de magasinier à la mairie de Cannes. Lorsque, en fin d’après-midi, avec mes petites cousines nous revenions de l’institution religieuse où l’on m’avait mis avec elles, il était déjà rentré. On le trouvait habituellement assis devant la table de la salle à manger, classant silencieusement des timbres dans l’un des nombreux albums de sa collection. Souvent aussi il passait la serpillière sur l’ensemble du carrelage de la maison, nous reprochant de toujours salir. Ce qui me déconcertait de la part d’un homme. « Il est maniaque ! », me déclara Christine, comme pour excuser son père.

Il y avait également ici des cris et des drames continus. Alimentés en permanence par l’explosive et tonitruante Jeanne-Marie. Une mégère inapprivoisable, dont les paroles et les actes me faisait secrètement pouffer de rire. Je découvrais, ainsi que je le comprendrais plus tard, le petit monde de Pagnol, aux premières loges et en live, alors qu’avec ma mère, j’étais plongé au cœur de la tragédie antique : plus noble, mais moins drôle !

Elles étaient mes deux stars, dans des genres opposés.

Etaient-elles rivales ?

Jeanne-Marie n’aimait pas ma mère, et elle ne se priva pas de me le faire savoir : ce qui me prévint définitivement contre elle. Je jugeai inadmissible que l’on dise du mal d’une femme à son enfant. Elle lui reprochait de ne pas s’occuper assez de mon père, qu’elle-même visiblement avait en adoration. Une adoration que je trouvai bien suspecte pour son oncle ! Les dimanches, quand il venait partager notre repas, elle prêtait une grande attention à ses histoires, qu’il racontait à la tablée de sa voix grave et lente. L’écoutant avec vénération, elle lui abandonnait sans conteste la vedette, devenant soudain une petite fille attentive et sage. Lorsque, avec un quelconque interlocuteur, elle évoquait les soucis de mon père, en attribuant immanquablement la cause à sa femme, elle soupirait, l’œil humide : « Pauvre Gène ! » Adoptant, pour le désigner, ce surnom intime, que je ne lui connaissais pas.

Ma mère n’avait pas une haute opinion de sa nièce par alliance. Elle n’en disait jamais de mal, se contentant de faire une grimace dubitative quand j’évoquais son nom. Juste une anecdote qu’elle me rapporta à son sujet, pour me faire comprendre qu’elle la trouvait commune et négligée. Le jour de son mariage, au banquet, Jeanne-Marie se goinfra tant et si bien, que sa robe blanche était pleine de grosses taches grasses !

Premier voyage.

Un bon matin, mon père, en costume sombre et cravate, vint me chercher. Il me fit revêtir mes habits du dimanche et nous partîmes ensemble pour l’arrêt des bus, au bas du Suquet, entre la mairie et le vieux port. Là, nous montâmes dans un grand car jaune des Rapides de la Côte d’Azur, qui nous conduisit à Antibes, par la nationale 7, puis jusqu'à Nice, en suivant le bord de mer. Une belle escapade, qui me permit de constater que, depuis les plages de Villeneuve-Loubet jusqu’à celles de la Promenade des Anglais, des galets, gris et inhospitaliers, s’étaient substitués au beau sable fin et doré du littoral cannois. J’en éprouvai une grande fierté pour ma ville natale. En descendant à la gare routière de Nice, face au Paillon, qui en ce temps là n’était pas encore recouvert, rendu nauséeux tout du long par l’acre odeur du gasoil que recrachait en un nuage noir et épais le tuyau d’échappement de l’autocar, je vomis et bien vite me sentis soulagé. En riant, mon père me dit que c’était une curieuse façon de baptiser la grande ville de Nice à l’occasion de mon premier grand voyage. Environ une trentaine de kilomètres. Et ce n’était pas fini. Nous avions plus d’une heure de battement en attendant le second autocar, qui devait nous conduire à Lucéram. Je découvris avec émerveillement les ruelles étroites et labyrinthiques du vieux Nice, avec ses hautes maisons aux façades ocres et roses, ses négoces multiples et variés, où nous dégustâmes de grandes portions de socca, et ses ciels de linge étendu au-dessus de nos têtes. Je dus m’avouer, un peu vexé, que notre Suquet était bien modeste à côté ! Après quelques derniers achats, notamment des boites de

corned beef, mon père me mena vers une jolie placette où un vieux car marron attendait. Nous y prîmes place, assis entre les voyageurs, leurs sacs et leurs nombreux paquets.

Autre destination, autre voyage.

Le vieil autocar, poussif et pétaradant, était conduit par son propriétaire, auquel mon père s’était acquitté du prix des billets. Un homme plus très jeune et ventru, par comparaison au fringant employé en chemisette bleue des Rapides de la Côte d’Azur. Nous suivîmes le Paillon, maigre rivière dont on devinait le chétif débit dans son lit de cailloux et d’herbes folles. A la sortie Est de la ville, nous traversâmes un décor désolé de banlieue et de zones industrielles. Fort heureusement, après Contes, nous oubliâmes les derniers avatars de la ville et nous engageâmes dans un paysage plus accidenté et verdoyant. La route montait en lacets jusqu’à L’Escarène. Grande étape où l’autocar fatigué eut droit à une longue pause. Tout au long du parcours, le chauffeur s’était arrêté à de multiples occasions : pour livrer un paquet, des liasses de journaux ou permettre à un voyageur de descendre ou de monter. Enfin nous partîmes à l’assaut des derniers kilomètres qui devaient nous permettre de rejoindre le légendaire village de mes grands-parents maternels, dont j’avais tant entendu parler ! J’étais maintenant impatient. La route était sauvage à souhait. Les lacets se succédaient sans relâche et si serrés que le chauffeur, dans certains virages, devait s’y reprendre à plusieurs fois. Il actionnait constamment le klaxon, pour prévenir les éventuels véhicules venant dans l’autre sens et masqués à sa vue. Pas une habitation, à part quelques rares cabanons entraperçus à travers les pins et les oliviers sur les collines environnantes. Nous étions en plein western provençal. Tandis que partout retentissait, seul, le cri étourdissant des cigales. Nous passâmes un pont et, alerté par mon père, je découvris sur la droite, juste après le tournant, Lucéram dans son entier, éblouissant de soleil, avec sa tour, son clocher et ses maisons s’étageant tout autour, au-dessus du vallon ! Peu après, l’autocar, soulagé, relâcha un pet tonitruant sur la place centrale. Terminus.

Nous arrivâmes à l’heure où finit la sieste. Une population joyeuse et bonne enfant nous attendait avec impatience, telle la dernière diligence dans les plaines du Far West. Tenant son bagage d’une main et moi de l’autre, mon père s’apprêtait à nous faire grimper la ruelle principale du village, quand je vis un jeune garçon se détacher d’un groupe de chenapans et venir lui secouer la manche de sa veste : je n’avais pas reconnu Ange ! Durant tout le trajet, tandis qu’il me décrivait avec volubilité les charmes du village, il m’apparut comme un étranger. Il avait forci, pris de l’assurance et son allure maintenant était celle d’un petit paysan. Presque parvenus au sommet du village, mon frère me désigna, juste en contre bas de la tour crénelée, la maison de nos grands-parents.

L’habitation et ses occupants me parurent d’emblée rustiques.

Mon grand-père, Prosper Dalmas, était un petit homme sec, au visage anguleux, barré par une grosse moustache blanche. Le crâne chauve, il avait des yeux d’un bleu d’acier pénétrants, semblables à ceux de ma mère. Sa femme, Joséphine, née Paul, était toute aussi petite, mais plus ronde et trapue. La peau tannée, les yeux marrons, entièrement vêtue de noir, je remarquai, quand elle déposa chaleureusement deux baisers mouillés sur mes joues, qu’elle dégageait une odeur rance de poisson et d’oignon. Dans cette maison basse, sombre, aux pièces minuscules, pleine de recoins et d’alcôves, mon père détonnait : il semblait un géant, suprêmement élégant. Il se montra amical et déférent avec ses beaux-parents, sortant de son sac tout un lot de victuailles, qu’il déposa sur la table de la cuisine.

Quand je demandai à aller aux toilettes, je retrouvai dans le regard d'Ange, qui m’observait en coin, depuis le début, l’air innocent et bêta, toute la sournoiserie dont il était coutumier. Il me montra du doigt une porte basse dans le mur, au pied des escaliers en raidillon menant à l’étage supérieur. J’entrai dans une sorte de grotte, sans lumière, dont les parois humides conservaient au frais d’insupportables relents d’urine et de merde, qui me piquèrent aussitôt le nez. Retenant mon souffle, les narines bouchées, j’eus à peine le temps de deviner, dans l’obscurité, une énorme jarre, coiffée d’un couvercle en bois, autour de laquelle tournoyaient d’écœurantes mouches vertes, et pour tout papier, des feuilles de journaux. Je ressortis illico. Mon frère me récupéra en rigolant et m’entraîna au premier étage. Dans le couloir, deux portes, sur la droite, ouvraient sur des chambres, encombrées de hauts lits à armature de fer, recouverts de couvertures constituées de petits carrés de tricots multicolores. Sur le sol, d’identiques petits tapis, destinés à préserver, l’hiver, de la fraîcheur du carrelage, égayaient ces pièces sommairement meublées. Au bout du couloir, un débarras, aux murs tapissés de casiers en bois, où mes grands-parents conservaient dans des boites à chaussure une grande variété de graines. De là, on accédait au balcon d’où l’on avait une vue réjouissante : à gauche, des plants de cultures, un vieux pont en pierre, des collines boisées, vert foncé. En face, au-dessus des maisons, l’imposant clocher avec son crépi jaune et son horloge centrale qui sonnait tous les quarts d’heure. Sur la droite, une enfilade de toitures en tuiles rondes, du rose clair au rouge sang !

Autour de la large table en bois, qui occupait la moitié de la salle à manger, assis sur de longs bancs latéraux, nous prîmes notre repas du soir dans un quasi-silence, rompu par quelques rares échanges en patois local entre mes grands-parents. J’eus tout le loisir de contempler le cadre en bois, suspendu en face de moi, dans lequel étaient religieusement conservées sous verre, les trois médailles obtenues à la Grande Guerre par mon aïeul. Après l’inévitable soupe de légumes, ma grand-mère servit une omelette au corned beef et une salade au fort goût d’ail. Après que j’eus mordu dans une pomme rabougrie mais particulièrement goûteuse, Ange m’informa que tous les légumes et les fruits que nous mangions provenaient de nos campagnes, réparties tout autour du village. S’ils étaient si succulents :

« C’est grâce à la merde recueillie dans la cave, sous le trou des cabinets, que pépé mélange à la terre dans laquelle il plante ses graines. » En reposant la pomme, je me mis à pleurer. Mon père, qui avait probablement lu sur les lèvres de mon frère ses propos, le gronda sévèrement, puis nous ordonna de monter nous coucher.

Le lendemain matin, accompagnés de mon frère, lui aussi endimanché et plus conforme ainsi à l’image que j’en avais gardé, nous prîmes l’unique autocar en partance pour Nice, et qui ne remonterait qu’en fin de journée. Nous retrouvâmes le même chauffeur. La descente fut tout autant épique et exquise que la montée. A Nice, nous déjeunâmes chez une sœur de ma mère, avec son mari et ses deux jeunes enfants, dans une minuscule loge de concierge d’un bel immeuble proche de la place Massena. Un peu plus tard, nous prîmes un autobus, qui, après un long parcours jusqu’à l’une des extrémités de la ville, nous déposa devant un grand bâtiment public : hôpital ou prison ?

Dans le parc, j’aperçus immédiatement ma mère, assise sur une chaise de jardin, qui guettait l’arrivée des visiteurs, scrutant anxieusement chaque groupe du regard. Elle ne nous avait pas vus. Tandis que nous nous rapprochions, je l’observai avec émotion. Elle portait une blouse blanche, les manches retroussées, le col déboutonné. Pas maquillée, comme à son habitude, hormis du rouge à lèvres, ses cheveux châtain clair, mi-longs, bouclés, brossés en arrière. Elle ressemblait de plus en plus à une missionnaire protestante. A hauteur de la poitrine, sur la gauche, elle avait brodé ses initiales, PB, en lettres capitales, toutes en courbes et arrondis, au fil rouge. Quand enfin elle nous découvrit, à ses côtés, à deux pas, elle sursauta en poussant un cri de joie. Elle se leva d’un coup, et nous entourant de ses bras, Ange et moi, nous serra étroitement contre ses seins, en pleurant, longuement, sans nous lâcher, sous le regard attendri de mon père. Au bout d’un moment, tandis que je sentais mon frère s’impatienter, moi, sans bouger, elle répétant : « Pardon ! Mes pauvres petits enfants ! Pardon ! », je vis mon père s’éloigner un peu, détournant son regard de biais. Se jugeait-il exclu du tableau ?

Pablo Picasso, Carnaval de Nice 1958.

Combien de temps au juste durèrent ces grandes vacances ? Je ne m’en souviens plus très bien. Probablement la majeure partie du printemps 57 et au-delà de l’été. En tout cas, la famille se trouva à nouveau réunie dans la maison de Rocheville, Nelly en plus. C’était un bébé plein de vie ! Qui faisait le bonheur de mon père. Ma mère, douchée sans modération par d’intenses et rudes séances d’électrochocs, reprit avec soulagement son rôle de femme au foyer. Pour combien de temps, me demandai-je, inquiet ?

Quelque peu agacée par le récit dithyrambique que je lui avais fait de mon « premier voyage » départemental avec mon père, ma mère tint à me rappeler qu'elle nous avait maintes fois conduits, Ange et moi, à Nice et à Lucéram. Devant mon air dubitatif, elle ajouta que j'étais alors trop petit pour m'en souvenir et me montra quelques photos qui confirmèrent ses propos.

Triomphante et magnanime, elle m'annonça qu'à l'occasion de mon prochain anniversaire elle me ferait découvrir le Carnaval de Nice. Rien qu'elle et moi, me certifiant que j'en garderais un souvenir inoubliable.

Ma mémoire n’en a conservé qu’un fragment, inoubliable en effet !

Tandis que ma mère me tenait étroitement serré par la main, je fus brutalement détaché d’elle et emporté au loin par la foule, au cœur du malstrom de la place Masséna. Aveuglé par les pluies de confettis et de farine qui s’abattaient de toute part, je suis mort par un bel après-midi de jour de fête, au milieu des cris et des rires du public, sous le regard d’effroyables géants de carton-pâte, grotesques et multicolores. Au bout d’un temps qui me parut une éternité, on finit par me découvrir, tel un noyé rejeté par la mer, gisant contre un poteau, à moitié asphyxié et l’air passablement hagard. Après que l’on m’eut quelque peu réanimé et remis sur pied, une jeune fille pleine de bonne volonté se proposa pour me conduire au poste de police. Alors que nous nous frayions péniblement un chemin à travers la cohue environnante, je lui expliquai, en larmes, que ma mère était sourde et muette et qu’elle n’entendrait pas les annonces faites depuis les haut-parleurs. La jeune fille essaya de me calmer avec des paroles douces et rassurantes. A peu près convaincu que je ne la reverrais jamais, j’aperçus ma mère, debout, au côté d’un policier en uniforme. Le cou tendu, le visage blafard, les lèvres pincées, elle scrutait de ses beaux yeux bleu lavande la foule en tous sens. Quand à son tour elle me vit, elle écarta ses bras qu’elle tenait jusqu’alors collés contre sa poitrine et s’écria : « Jacky !!! » Au lieu de me jeter contre elle, je la toisai froidement, lui signifiant ainsi du regard : « comment as-tu pu me

perdre ! »

Dès cette période, je commençai à me poser des questions d’ordre métaphysique. C’est ainsi que, très tôt, j’eus la perception du néant. D’une manière quasi palpable. L’idée de n’être plus, m’emplissait d’une immense frayeur. J’essayais, de toutes mes forces, de repousser ces pensées. Mais il arrivait, qu’à l’heure du coucher, elles parvinssent à s’imposer.

Un soir, lumières éteintes, Ange et moi couchés côte à côte, chacun dans notre lit, je le questionnai : « Qu’est-ce qu’on devient après la mort ? » Plein d’une docte philosophie, il me répondit qu’on était mangé par les vers et que l’on disparaissait à tout jamais. Pour lui, les histoires de Paradis et d’Enfer dont nous serinait notre mère : « c’était des conneries ! » A sa manière, fanfaronne, il confirmait mes craintes. Sans pitié, pour l’humanité en général et moi en particulier.

Une autre fois, par un bel après-midi ensoleillé, à l’heure de la sieste, je fus réveillé par la certitude qu’un jour prochain je serai définitivement séparé de ma mère, pour l’éternité. Notre vie à tous m’apparut comme une brève parenthèse, une goutte de temps dans l’océan de l’infini. Ces mots d’Eternel, d’à jamais de pour toujours, souvent utilisés par mademoiselle Buffet, la vieille fille qui nous enseignait le catéchisme, je me les répétai jusqu’à en être submergé d’horreur. Jaillissant de ma couche, je partis en pleurant chercher secours auprès de la seule personne qui pouvait me consoler. En vain. Quand je lui expliquai les raisons de mes larmes, ma mère me repoussa, en se signant, scandalisée. Elle décréta que j’étais possédé par le Diable et m’adjura de prier pour me faire pardonner, si je voulais être protégé par Dieu, tout puissant et miséricordieux !

Pourquoi n’ai-je jamais songé à aborder ces questions là avec mon père, si doux, si rassurant ?

Le soir, couchés dans notre chambre, Ange et moi dévorions des livres illustrés. Notamment le périodique Kiwi, dans lequel nous suivions, haletants, les aventures en images de Blek le Roc, un trappeur athlétique. Et aussi Frimousse, que nous achetions chez monsieur et madame Vincent, les libraires du rez-de-chaussée. Là, régulièrement, je chapardais la revue Frimoussette, plutôt destinée aux filles, que je n’osais pas payer à la caisse, tenue par René, le fils unique de nos voisins dans son fauteuil d’handicapé. Je m’y délectais des histoires d’une jolie princesse, dont j’ai oublié le nom, qui se déguisait en paysanne et, par une porte dérobée du château, avec la complicité d’une jeune servante, partait incognito à la découverte de son royaume. Elle rencontrait toujours des familles méritantes, qui l’accueillaient gentiment, malgré leurs problèmes urgents. A chaque fois, un cas insoluble et nouveau : une fille gravement malade, un méchant propriétaire à la vieille de les expulser, une récolte détruite, etc.

Au retour, la princesse envoyait sans tarder, selon les besoins, le meilleur médecin, une bourse pleine de pièces d’or, un acte de propriété, etc. à ses aimables sujets, qui ne se doutaient jamais d’où venait la solution inespérée !

Un soir, alors qu'Ange s’était déjà endormi, mon père, de sa voix rauque, depuis la chambre d’à côté, me dit plusieurs fois d’éteindre la lumière. Je l’entendis à peine, tant j’étais absorbé par les derniers exploits de ma généreuse princesse. Soudain, il apparut dans l’encadrement de la porte, restée entrouverte entre les deux pièces. Il était seulement revêtu d’un caleçon long, dans lequel je devinai, pendants, de lourds attributs. Sans un mot, il m’arracha le livre des mains et éteignit la lampe de chevet. Troublé par cette vision, je demeurai un long instant les yeux ouverts, avant de m’endormir.

Le lendemain matin, à la table du petit déjeuner, je retrouvai mon père en train de lire attentivement le livre qu’il m’avait confisqué la veille. Quand il l’eut fini, il me le rendit, sans commentaire. Mais par la suite, il ne manqua jamais de m’emprunter chacun des derniers exemplaires de Frimoussette !

Pierre Bonnard (1867-1947). Venu s’installer au Cannet vers 1920, Pierre Bonnard y laissera à sa mort près de 300 œuvres. Les scènes intimistes réalisées dans le cadre de sa villa Le Bosquet alternent avec les nombreuses vues du jardin et des paysages environnants : « J’espère que ma peinture tiendra, sans craquelures. Je voudrais arriver devant les jeunes peintres de l'an 2000 avec des ailes de papillon », écrivit-il en 1946.

Un jeudi, jour où nous n’avions pas école, ma mère me chargea de porter son déjeuner à mon père sur son lieu de travail. Habituellement, il l’emmenait lui-même le matin. Mais ce jour-là, elle n’avait pas pu le préparer à temps. Elle remplit la musette d’un ragoût de veau, qui finissait de mijoter sur la gazinière, la mit dans un panier en osier, y ajouta un demi pain, un litre de vin rouge et un gros morceau de parmesan. Le tout enveloppé dans une serviette à carreaux rouges et blancs. Ainsi lesté, je partis en direction de la pinède où mon père avait son atelier, à la jonction des quartiers de la Blanchisserie et de la Ponchude, qui alors n’étaient pas lotis comme aujourd’hui. Au bout d’un chemin, à mi colline, à l’extérieur d’un hangar en bois, je le vis qui s’acharnait au marteau et au burin, l’air concentré, contre un énorme bloc de marbre. Il était entièrement recouvert de poudre de pierre miroitante, de la tête aux pieds, et avec ses pantalons et sa chemise clairs et amples, il semblait un Pierrot lunaire. Craintivement, je lui touchai l’avant-bras. Il sursauta, surpris, puis me voyant, il m’offrit un large sourire, me déchargeant de mon panier. Il partagea avec moi son repas, me régala de figues fraîches et de pignons qu’il servit avec le café. Il me parla de son travail de tailleur de pierres marbrier, jusqu’à m’initier, massette et ciseau en mains, aux rudiments de son métier. Tandis qu’accompagnant mes gestes, il me tenait étroitement serré, je sentis l’odeur âcre de sa transpiration mêlée au parfum suave de la résine des pins parasols, qui de toutes parts nous enveloppaient. L’après-midi passa. Quand il jugea qu’il avait fait sa journée, mon père alla se rincer et se changer. Il ressortit tout neuf du hangar, les cheveux noirs, luisants et peignés, puis il m’amena à l’auberge que tenait son copain Apo Lazaridès, l’ancien champion cycliste. Là, mon père commença une partie de poker avec ses amis. On me servit un panaché très blanc, avec juste un fond de bière, qui très vite m’enivra. J’étais béatement assoupi, quand je fus tiré de mes rêveries par un joueur, qui m’apostropha : « Oh ! Petit Barozzi, ton père gagne. Tu payes la tournée ? » Inquiet soudain de l’heure, je fis comprendre à mon père qu’il était temps de rentrer.

Au verso de la carte postale de la maison des arcades (illustration 1), notre père nous annonce sa prochaine visite. Cet été-là, Ange et moi étions au Col Saint-Jean, à Sospel, la colonie de vacances de la ville du Cannet-Rocheville.

Beaucoup de souvenirs me reviennent encore depuis que j’ai réussi à dérouler le fil de ma mémoire retrouvée. Mais je sens qu’il me faut, sans plus tarder, arriver maintenant en ce jour fatidique du 5 décembre 1962, j’avais alors dix ans. Cela commence par une scène, que je ne peux qu’écrire au présent. Nous sommes à l’interclasse de l’après-midi. Je joue aux billes dans la cour de l’école des Broussailles, située entre le cimetière et le nouvel hôpital de Cannes. Je suis en CM2. Mes copains s’appellent Roger Rospide, Michel Basso, Gilles Gozzerino. Nous disputons une âpre bataille. L’enjeu : un petit soldat en plastique bleu transparent. Un vulgaire cadeau Bonux, que je trouve proprement irrésistible ! Je veux absolument me l’approprier, en augmentant de surcroît mon quota de billes.

Après avoir gagné, perdu et regagné plusieurs fois le soldat, je décide arbitrairement d’interrompre la partie. Entre temps, la poche de mon veston s’est passablement gonflée d’agates en verre irisé. Mes adversaires, courroucés, m’enjoignent de remettre le lot au tir à cinq pas. La cloche est encore loin de sonner la fin de la récré, terme tacite du jeu. A ce moment-là seulement, celui qui l’aura, gardera le soldat. Soldat qui, au départ, ne m’appartenait pas. Ce n’est qu’après, que chacun fera le décompte des billes gagnées ou perdues. Selon le principe des vases communicants. Pourtant je n’ai pratiquement rien à perdre : je n’avais pas grand chose en commençant. Mais là, je suis riche et je veux tout garder. Mon cœur bât fort, j’ai peur de perdre gros. Ma mauvaise foi est si évidente et la pression des autres garçons trop menaçante pour que je puisse me dérober. Pas d’échappatoire possible. A contre cœur, je dois m’exécuter. J’enrage, car je sais qu’à partir de cet instant tout va mal tourner. Déjà, avec une seule bille, Roger fait tomber mon soldat. Les deux autres s’en réjouissent avec lui. Ils font corps contre moi.

J’ai manqué de sang froid et me suis dévoilé. Il va être désormais difficile de reprendre l’ascendant sur ces trois imbéciles que, par certains côtés, je jalouse (fils de garagiste et d’artisans, ils habitaient d’infâmes pavillons, pompeusement baptisés villas !) Tandis que j’attends de pouvoir tirer à nouveau, j’aperçois l’instituteur, monsieur Roubaud, accompagné d’une femme en noir, qui se dirigent hâtivement vers notre groupe. Il s’adresse à moi, d’une voix étrangement douce : « Barozzi, va chercher tes affaires, tu dois rentrer chez toi ! » La femme, les yeux rougis, que je reconnais alors comme étant ma tante Fifine, une autre sœur de mon père, ajoute : « Viens vite Jacky, ton papa est malade ! »

Je compris instantanément qu’il était mort.

A la maison, d’autres femmes de la famille entouraient ma mère, assise, effondrée, dans la salle à manger. Dès qu’elle me vit entrer, elle se leva, se jeta sur moi, me serra dans ses bras en pleurant, de telle sorte que je dus la repousser pour pouvoir respirer. Ensuite, elle se frappa plusieurs fois la poitrine, en criant que c’était sa faute, que c’est elle qui l’avait tué. Au milieu de la matinée, mon père était revenu de son travail, fiévreux et grippé. Il s’était tout de suite mis au lit. Elle lui avait préparé une tisane bien chaude, qu’il avala avec trois cachets d’aspirine. Elle disait qu’elle l’avait empoisonné. Elle n’aurait pas dû l’écouter. Trois cachets, c’était trop ! Déjà, quand j’étais rentré pour déjeuner - mon frère et ma sœur restant à la cantine -, elle m’avait demandé, inquiète, d’aller voir si j’entendais sa respiration. Je m’étais introduit délicatement dans la chambre aux volets clos. Impressionné par la sombre silhouette de mon père lové en chien de fusil sous la couverture et offert à ma vue en toute intimité, je m’étais contenté, passablement gêné, de le regarder furtivement, n’osant poser mon oreille sur son cœur, comme me l’avait recommandé ma mère. De retour auprès d’elle, je lui avais affirmé qu’il dormait profondément. Peu après mon départ, elle avait tenté de le réveiller, en vain. Elle s’était alors précipité chez le docteur Aillaud, notre proche voisin. Celui-ci diagnostiqua une embolie au coeur et déclara à ma mère que s’il avait été prévenu à temps, il aurait pu le sauver !

Dans la chambre, je découvris mon père, gisant sur le couvre lit. Il était revêtu de son costume sombre, cravaté, et chaussé de cuir noir. Ma mère lui avait remis son alliance, qu’il ne portait plus, car il prétendait qu’elle lui serrait trop le doigt (n’était-ce pas là le symbolique aveu d'un contrat dont mon père estimait le prix à payer trop élevé ?) Son visage était paisible, presque souriant. Il semblait sculpté dans le marbre !

Mon frère et ma sœur arrivèrent en même temps, accompagnés, de ma tante Eliette et de son fils Jojo qui avaient été les chercher l’un, au lycée technique Jules-Ferry, à l’autre bout de Cannes, l’autre, à la maternelle de Rocheville. Je gardai Nelly dans la salle à manger, tandis qu’on introduisit Ange auprès de notre père. Ma petite sœur, jugée trop petite pour être informée de la situation se réjouissait de toutes ces personnes réunies comme pour une fête. Moi, je me regardais dans le miroir ovale, au-dessus du buffet, scrutant mes yeux désespérément secs, étonné de n’avoir pas même l’envie de pleurer. Je crois que je ne ressentais alors aucune émotion ? Seulement un vague sentiment de culpabilité, que je masquai derrière une certaine froideur, compatible avec la gravité des évènements.

Plus tard, couchés dans notre chambre, Ange et moi, nous nous demandâmes anxieusement comment nous allions faire désormais pour l'argent de poche, que notre père nous donnait chaque semaine.

Communion solennelle, printemps 1963

Un nouveau monde se substitua à l'ancien...

Rien ne fut plus jamais comme avant !

Les cris disparurent de la maison, comme par enchantement. Ma mère était le plus souvent joyeuse ou trop fatiguée pour s'apitoyer sur son propre sort. Nous n'avions pas le moindre sou vaillant en poche, mais qu’importe, elle décida de travailler ! Compte tenu de sa profession de femme au foyer durant ces quinze dernières années, elle n'eut d'autres choix que d'aller faire le ménage chez des particuliers. D'épouse frustrée, elle se métamorphosa en mère courage et s'en trouva de fait pleinement épanouie. N'hésitant pas à se citer en exemple à la moindre occasion, nous disant, à propos de notre père, que, lui, désormais, il n’avait plus aucuns soucis !

Ma mère ne savait pas grand chose sur son défunt mari. Ils s’étaient connus peu après la Seconde Guerre mondiale, dans une association de sourds et muets. Si elle avait suivi son inclination, ma mère ne se serait jamais mariée. Son rêve était d’aider les pauvres et les malades. Travailler dans un hôpital, en Afrique. En attendant, elle s’accommodait très bien de sa situation de jeune femme libre, à Nice. Elle était alors brodeuse dans une grande maison de couture de la ville. Des photos de cette période la représentent, en jeune élégante, sur la Promenade des Anglais, avec ses amies. Souriante et épanouie. Mais sa mère lui rappelait sans cesse qu’il n’était pas convenable de n’être pas encore mariée, à près de trente ans. Mon père, qui en avait dix de plus, devait penser qu’il était temps pour lui de faire souche ? Visiblement, il trouvait Pierrette très à son goût. Une touchante lettre, envoyée de Cannes à sa « bien aimée chérie », témoigne de son impatience de la revoir. Une photo le montre, en costume et cravate, sur le balcon de Lucéram. Prise sans doute le jour où il vint officiellement demander la main de leur fille à mes grands-parents. Avant leur rencontre, mon père, selon ma mère, avait eu une vie d’aventurier. Il aurait voyagé, été boxeur professionnel et aurait aussi séjourné quelques temps en... prison ! Mais elle n’avait pas cherché à en savoir plus. Ce qui lui importait, c’est qu’il était travailleur et gentil. Le 1er septembre 1947, elle se résolut à lui dire officiellement oui, dans la grande église en pierre grise de l’avenue de la Victoire (rebaptisée avenue Jean-Médecin). Mais elle tint toujours à m’informer que le mariage et leur installation à Cannes avaient pu se faire grâce à ses économies. Certes mon père gagnait bien sa vie, mais il n’avait pas le moindre sou ! Quant à ses origines italiennes, elle n’en connaissait absolument rien.

Vers la Pentecôte, je fis ma Communion solennelle, avec un an d'avance : ma mère retoucha le costume qui avait servi l'année précédente à mon frère Ange. Après quoi je cessai définitivement d'aller à la messe.

Si la mort est une porte qui se ferme, l’amour ou l’amitié en est une autre qui s’ouvre.

L’été qui suivit la disparition de mon père, je partis seul en colonie de vacances à Sospel, où je fis la connaissance d'Hector dont je ne savais pas alors qu’il deviendrait mon plus fidèle et mon plus vieil ami. Depuis notre première rencontre, nous ne nous sommes pratiquement plus jamais quittés, vivant continuellement au proche voisinage l’un de l’autre, aujourd’hui encore.

A la rentrée de septembre, nous intégrâmes tout deux le lycée Carnot de Cannes, mais dans des classes différentes. Dès la sixième, j'optai de mon propre gré pour des études modernes et non pas classiques !

Classe de madame Coulet, professeur de français. Premier rang, deuxième en partant de la droite.

Ma mère fut, moralement, une veuve irréprochable. Sans grand mal, à mon avis, car elle avait pour les choses du sexe un profond dégoût : « Les hommes, tous des cochons ! », se plaisait-elle à me répéter souvent. Elle était probablement frigide. Je me demande parfois, si en d'autres circonstances, elle n'aurait pas été lesbienne ? Au dos de l'une de ses photos du temps heureux de son célibat, où on la voit prenant la pose devant le Palais de la Méditerranée, on peut lire, de sa belle écriture chantournée, au crayon : « 12 septembre 1943, avec ma chérie Suzanne et ma très chère amie

Francine ! »

Restée seule, avec de faibles ressources, et trois enfants en bas âge à élever, elle déploya des trésors d'énergie et d'imagination. J'étais un garçon difficile, notamment sur le plan de la nourriture. Contrairement à mon frère et à ma soeur, je refusais de manger à la cantine. Outre le fait que, tous les jours, après mon lever, elle nettoyait à fond ma chambre, tandis que je trouvais mon petit déjeuner préparé et mon linge frais repassé, j'avais droit à mon retour du collège, alors qu'entre temps elle était partie faire deux ou trois heures de ménages, à un repas soigné. Un steak ou une tranche de jambon, dont je ne mangeais que les parties les plus tendres, lui laissant le gras, accompagné de frites ou de légumes frais. Généralement nous avions droit à des pâtes, des gratins, des petits farcis, des ragoûts, des daubes, des omelettes variées, de la polenta, des panisses et toute la gamme des plats provençaux économiques et revigorants. Des poissons aussi, certes les moins chers, telles que la morue ou les sardines grillées, fraîches, roulées dans la farine, et parsemées d'ail et de persil hachés. Elle confectionnait elle même les raviolis à la viande et les cannelloni. Préparait des quiches, des pizzas et des pissaladières. Ses potages du soir était désormais finement moulinés, sauf lorsqu'elle nous régalait d'une soupe au pistou ou d'un minestrone. Chaque repas, midi et soir était ponctué d'une salade : mesclun, frisée, laitue...relevée d'une vinaigrette légèrement aillée (elle prétendait que c'était bon pour la circulation sanguine, mon père était mort, jeune encore, d'un caillot de sang au coeur, joliment baptisé « embolie »). De même, très tôt, elle nous incita, mon frère et moi, à boire un demi verre de vin à chaque repas. Déjà, le dimanche, nous avions droit à deux doigts d'apéritif : un vin cuit à base de quinquina, dont elle conservait jalousement la recette. Pour elle, le vin était, en quelque sorte, le sang du Christ, et par conséquent, à dose modérée, ne pouvait pas être mauvais !

Ma mère, à sa manière, pratiquait la phytothérapie, privilégiant toujours les plantes aux médicaments. A peine un rhume s'annonçait-il aux premières froidures, qu’elle faisait brûler dans toutes les pièces de la maison des feuilles séchées d'eucalyptus, nous abreuvant de tisanes fumantes et plongeant des bouillottes chaudes au fond de nos lits. Et si ce n'était pas suffisant, sous nos maillots de corps, elle garnissait nos torses, vigoureusement frictionnés de pommade mentholée, de larges bandes de coton. Si nécessaire, elle nous posait alors des ventouses sur le dos. Je subissais volontiers l'intégrale de ces pratiques, qui me valait de surcroît de garder le lit 48 heures : lectures et écoute de la radio à volonté me reposait de l'école et de mes nombreux soucis. Nos lits étaient encore garnis

des draps blancs du trousseau de jeune-fille de ma mère, aux revers délicatement ajourés et au centre desquels étaient brodées en belles majuscules rondes de couleur rouge vif ses initiales d'alors : P.D. (Pierrette Dalmas) ! Elles les faisait bouillir interminablement dans une énorme lessiveuse. Amidonnés et soigneusement repassés, ils conservaient l'odeur des sachets de lavandes que ma mère glissait entre les piles de linges rangés dans les commodes et armoires.

J'étais un enfant sage, peut-être un peu trop raisonnable pour mon âge, à vrai dire passablement capricieux et un rien autoritaire à la maison, mais je dois avouer que, de nature profondément rêveur et nonchalant, je portais sur mes jeunes épaules le poids écrasant de lourdes responsabilités. Mon frère Ange était parfaitement inconscient et quelque peu révolté : très vite, il tourna blouson noir et se mit à fréquenter une bande de voyous. De mon côté, je veillais à ce que ma petite soeur fasse bien ses devoirs. Je m'occupais de tous les papiers administratifs : pensions de reversions de mon père, d'handicapée de ma mère, allocations familiales, remboursements de la sécurité sociale, etc., et malgré tout cela nous avions toujours plusieurs factures de retard : loyer, gaz, électricité, cantines scolaires et crédits chez les commerçants. J'étais tenu aussi de réussir mes études secondaires pour conserver la maigre bourse d'état qui m'était octroyée annuellement et couvrait à peine les fournitures scolaires.

Le marché Forville, âme de la ville.

Pour ma part, l’épineuse question de l’argent de poche fut opportunément réglée par mes vieilles tantes qui me proposèrent de venir les seconder les dimanches matin au marché Forville de Cannes, où elles avaient commencé à travailler très jeunes. Je débutai tout d’abord chez Fifine, qui occupait un banc, dans une allée latérale. Plus tard, je rejoignis Eliette, installée sous la grande horloge centrale.

À cette époque, le marché Forville était encore le cœur populaire et économique de la ville. Il était ouvert à partir d'une heure du matin, jusqu'à 13 heures. Les habitants de la région y achetaient tous les produits frais d'alimentation. Les hôtels et restaurants s'y approvisionnaient directement. Ainsi que les épiciers. Ma tante Eliette, sous la grande horloge, aidée de son mari et de son fils Jojo, débitait des monceaux de cagettes de légumes. En gros, durant la nuit, et au détail, dès le lever du jour. C'est à ce moment-là que Jeanne-Marie descendait leur prêter main forte. Les courgettes, tomates, haricots, salades, aubergines et autres poivrons, cueillis la veille, étaient cultivés par des paysans des environs avec lesquels ma tante avait passé un accord : ils étaient censés travailler sur les propres terrains qu'Eliette louait, pour la forme, afin de pouvoir bénéficier du titre de revendeuse. Le règlement du marché stipulait que l'on ne pouvait vendre que sa seule production. En fait, Eliette, comme la plupart des autres commerçants, ne produisait rien. Quand aurait-elle pu trouver le temps, elle devait se lever à minuit pour commencer sa journée ! En revanche, elle vendait beaucoup. C'était l'une des principales négociantes de la place. Ma contribution, de huit à treize heures, permettait à Jeanne-Marie de remonter plus tôt dans la matinée pour préparer le repas dominical dans la maison du Suquet. Pour la peine, ma tante Eliette me donnait 15 francs (1500 anciens francs), plus un bel assortiment de légumes à ramener chez moi. De plus, j’étais chaleureusement convié à sa table, où Jeanne-Marie s’activait à nous préparer de pantagruéliques repas. Une cuisine généreuse, riche, succulente, sans rapport à celle, nécessairement économique, de ma pauvre mère, qui me permit de goûter à la volupté de la cuisine provençale : rosbifs, gigots, cuissots, poitrine d'agneau, ragoûts de mouton, gibiers, volailles, daubes, poissons en tous genres, petits farcis, pâtes aux formes et aux sauces variées, gratins, salades abondantes, fruits et légumes de saison à volonté, tartes, gâteaux, tourtes sucrées ou salées, crèmes, glaces ou sorbets...

Tandis qu'après le café et les dernières douceurs, les adultes, et notamment ma tante Eliette, levée depuis la première heure du jour, songeaient à faire une plus ou moins longue sieste, j'abandonnais l'assemblée, pour filer tout droit en direction des salles de cinéma de la rue d'Antibes. Mon argent de poche honnêtement gagné, je m'offrais alors une séance, selon le titre du film ou le nom des acteurs, soit au Vox, soit à l'Olympia, soit au Star ou une quelconque autre de ces nombreuses salles dont j'ai depuis oublié le nom. Peu m'importait si le film avait déjà commencé, de toute façon, les films étant permanents, je les visionnais, en général, au moins deux fois d'affilée. C'était fascinant de constater qu'à la deuxième vision, on découvrait toujours des images et on comprenait encore des choses que l'on n'avait pas vues ou auxquelles on n’avait pas pensées à la première vision !

Là, au milieu des demis dieux, splendides géants de celluloïd joliment coloriés – bientôt je commencerai à les apercevoir, en chair et en os, et même à leur demander des autographes, durant la période du Festival de Cannes –, je me sentais à l'abri du monde, bien protégé du chaud ou du froid, selon la saison, délicieusement lové au centre d'un univers de rêves : le paradis, ici, de surcroît, revêtait un délicieux goût d'esquimau glacé à la vanille, nappé de chocolat au lait parsemé d'éclats de noisettes.

Que demander de plus ?

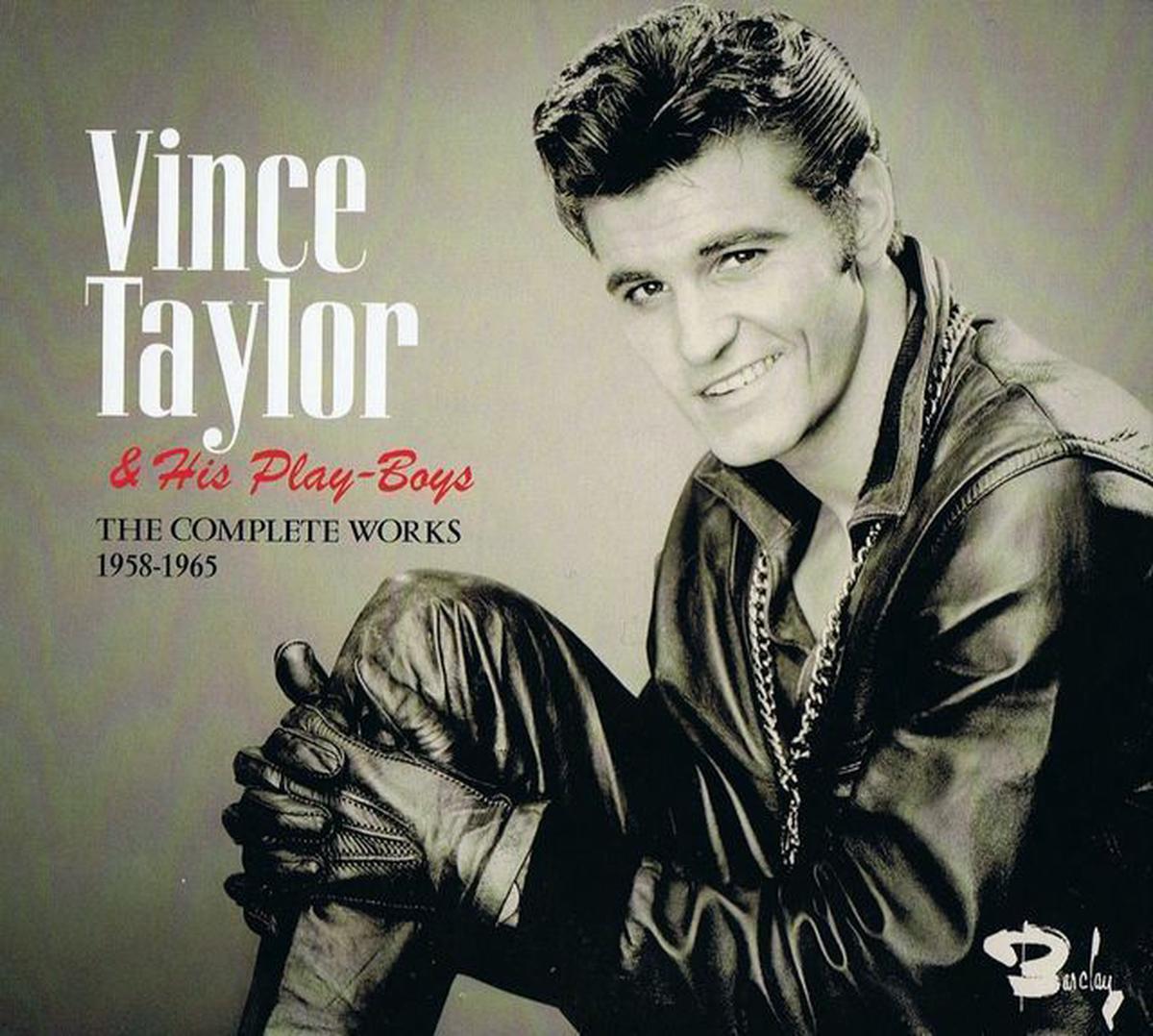

Ange et moi ne faisions plus chambre commune. Dès mon entrée en sixième, j'avais obtenu d'avoir une pièce rien que pour moi, au prétexte que j'avais besoin de calme pour faire mes devoirs. Tout juste son C.A.P d'ajusteur en poche, mon frère était entré en apprentissage dans l'entreprise de monsieur Corazzo, l'ancien employeur de notre père, chez qui ma mère faisait également des heures de ménage. Ange, qui ramenait un maigre salaire à la maison, était immergé en pleine période rock'n roll, s'habillant comme les chanteurs de ses groupes favoris : Les Chaussettes noires, Les Chats sauvages, Vince Taylor ou Johnny. Il préférait traîner après le travail avec ses copains et se contenta d'un lit escamotable installé dans un coin du salon.

Si, imperceptiblement, et avec la complicité de ma mère, je l'avais quelque peu dépossédé de son droit d'aînesse, celle-ci, depuis qu'elle retravaillait à l'extérieur, adopta des comportements propres à notre défunt père.

Quelle ne fut pas notre surprise, quand un soir, après le diner et un journée particulièrement bien chargée pour elle, nous la vîmes sortir de la poche de sa blouse un paquet de cigarettes blondes, en sortir une, l’allumer et en tirer quelques maladroites bouffées, qu’à la différence de notre père, elle recracha par la bouche et non par le nez ! Face à notre regard sévère, elle crut bon de se justifier, non sans adopter un air crâne : « une, le soir, ça me repose de la fatigue et des soucis ! »

Désormais, le dimanche matin, notre mère, généralement « économe », qui avait tant reproché à notre père de dilapider au poker une partie de l’argent du ménage, annotait minutieusement les pages des courses hippiques du Nice-Matin : soulignant les exploits des chevaux, entourant au bic rouge les commentaires et pronostics des journalistes qui lui semblaient les plus pertinents, supputant, hésitant longuement avant d’établir enfin la grille, qu’elle allait, après au moins deux bonnes heures d’étude et analyses en tous genres, faire valider illico au café PMU des Arcades, situé juste en dessous de chez nous. Nous avions droit alors à un grand sourire complice où, tout en se frottant ostensiblement le pouce et l’index, elle nous signifiait par là que bientôt, grâce à elle, nous aurions beaucoup d’argent.

C’est vers cette époque-là, qu’après un délai de deuil somme toute raisonnable, nous commençâmes à recevoir des lettres recommandées à en tête d’un cabinet d’huissier. Celui-ci agissait pour le compte de notre propriétaire, madame Benedetti, une veuve, qui avait fini d’élever ses enfants, et réclamait que nous quittions au plus vite notre appartement pour qu’elle puisse y faire des travaux et s’y installer. Ma mère tenta bien de résister, au titre que l’on n’avait pas le droit de mettre une veuve et trois jeunes enfants à la rue. D’autant plus qu’elle avait toujours payé scrupuleusement son terme, recouvrable à chaque trimestre échu. Néanmoins, le bail ne fut pas renouvelé, car madame Benedetti avait assorti sa demande d’une proposition de relogement dans l’appartement, de surface et de prix à peu près identiques, qu’elle occupait juste en face de chez nous.

Voilà près de deux ans que nous recevions des sommations d’huissier nous enjoignant de plus en plus fermement à déménager dans la maison d'en face. Nous étions parvenus aux limites du temps légal d’attente et avions utilisé tous les recours possibles pour en reculer l’échéance. Puis nous eûmes même droit à la visite de l’huissier en personne, accompagné d’un officier de police. Comme à son habitude, Ange affectait une royale indifférence, ma petite sœur n’était encore qu’une gamine insouciante et rieuse et ma mère, sûre de son bon droit, ne savait que répéter : « Dieu me protège ! » Ajoutant, dans un haussement d’épaule : « Madame Benedetti, méchante femme, sera punie ! » Tout le souci de notre situation retombait sur moi. Le problème était surtout que nous n’avions pas le premier sou pour payer les déménageurs. Qu’allons nous devenir, demandais-je angoissé à mon frère ? « Et bien on ira dormir sous les ponts ! » fanfaronnait-il.

C’est alors qu’un lundi matin, notre mère entra en trombe dans la maison, brandissant le Nice-Matin qu’elle était allée acheter à l’ouverture de la librairie des Arcades, hurlant : « J’ai gagné le tiercé !!! »

Dans le désordre cependant. Mais compte tenu du fait que, malgré toute sa science affichée, ma mère, en définitive, choisissait toujours des canassons sur lesquels personne ne misait, même en désordre, cela représentait encore une belle somme : 700 000 anciens francs, comme on disait à l’époque, bien que les nouveaux francs étaient déjà entrés en vigueur trois ou quatre ans auparavant.

C’est ainsi qu’un beau jour, aidés de trois vigoureux déménageurs, nous traversâmes à pieds la place de Rocheville, transférant l’ensemble de nos biens : meubles, ustensiles de cuisine, vêtements et autres objets utilitaires ou décoratifs, depuis la première maison de l'avenue des Écoles, jusqu’à la dernière maison du boulevard Paul-Doumer, sise au n°119, juste en face, à l’autre angle du carrefour.

Mais avant de quitter définitivement la maison des arcades, il me faut encore retracer l'histoire de cette « maison familiale », dont nous n'étions pas propriétaires, et de ses premiers locataires.

Mon grand-père est né le 1er juillet 1864, à Monfestino, une ville des environs de Modène. C’est imprimé en toutes lettres dans son acte de décès, établi par la mairie de Cannes, où il est mort le 29 avril 1942, à l’hôpital Saint-Dizier, qui m’a vu naître dix ans plus tard. Il avait alors 78 ans. Le document mentionne la profession de jardinier et indique qu’il était le fils de Joseph Barozzi et de Joséphine Venturelli. Il précise aussi qu’il était l’époux de Julia Bertachini (sic), toujours vivante (elle est morte en 1950, à l’âge de 83 ans). Mais c’est sa fille, Eliette, qui a fait la déclaration de décès. C'est d’ailleurs à son adresse du Suquet qu’officiellement demeurait son père. De fait, je savais que mes grands-parents étaient séparés, mais je croyais que mon grand-père était mort quelque part de l’autre côté de la frontière italienne. Ma cousine Jeanne-Marie m’a appris que sa mère avait été le récupérer à la gare de Vintimille et l’avait ramené chez eux, où il passa ses dernières années. Au grand dam de Julia, qui se fâcha avec sa fille Eliette, lui reprochant d’avoir réintroduit : « Judas ! » Que lui reprochait-elle ? L’avait-il abandonnée ? Plutôt fuie ? Car elle était du genre coriace, d’après ce que l’on m’en a dit ! Il l’a peut-être quittée sur un coup de tête, se réfugiant en Italie, mais il est revenu mourir près d’elle, et de leur maison de Rocheville. Néanmoins, ma grand-mère ne réclama pas son corps. Aujourd’hui, il n’y a plus la moindre trace de lui, à part un portrait photographique, pris quelque temps avant sa mort, désormais en ma possession.

Mon aïeul est arrivé à Rocheville, en passant par le Piémont, dans les dernières années du XIXème siècle. Il avait une trentaine d’années et était accompagné de sa femme et de deux enfants. Son fils Annibal, né en Italie, en 1893, et Maria, fille aînée de Julia Bertagnini, fruit d’un premier lit. Julia n’était certainement pas veuve, quand elle a épousé Erminio ! Mais plutôt fille-mère, ainsi que le laissait entendre la rumeur familiale. On imagine le problème, en un temps et dans un pays où l’église catholique ne vous laissait aucun répit !

Ce nom de Bertagnini ne se rencontre que dans une seule région d’Italie : Massa Carrare, à l’extrémité nord de la Toscane, que la chronique historique déclare être passée sous la domination de Modène, au début du XIXème siècle. Où et comment ces deux-là se sont-ils rencontrés ? Sont-ils venus à Cannes pour y chercher du travail ou pour cacher leurs coupables amours ?

Quand mes grands-parents paternels sont arrivés à Rocheville, il n’y avait pratiquement rien. Une carte postale imprimée peu avant 1900, montre uniquement des arbres, des buissons de ronces, des chemins de terres menant à des champs de cultures et, au centre, une fontaine, à l’ombre d’un platane. Le platane est mort centenaire, à la veille de l’an 2000, mais la fontaine, stèle et large vasque taillées dans un bloc de marbre, datée de 1896, est toujours présente. Au cœur de ce qui est devenu par la suite le vieux Rocheville, baptisé alors Four-à-Chaux : lieu-dit qui donna son nom à cette vaste portion de territoire, enchâssée entre Cannes et Mougins, mais administrativement rattachée à la commune du Cannet. A l’époque, on dénombrait là quelques centaines d’habitants, essentiellement des travailleurs immigrés italiens, contre 24 000 actuellement. C’est à ce carrefour, traversé par la route de Grasse, sous-préfecture des Alpes-Maritimes, que se trouvait l’octroi : un poste à péage où les entrants et les sortants de Cannes s’acquittaient des taxes dues sur les personnes et sur les marchandises. Au début du XXème siècle, le carrefour de Rocheville s’est rapidement développé, d’une manière qui n’est pas sans évoquer le Far West californien, si ce n’est qu’ici, dans les constructions, la pierre et la tuile ont remplacé les rondins de bois. Au fil des ans, on vit surgir, entre les nouvelles habitations et les divers négoces : des rues goudronnées, une place, une église, un bureau de poste art déco et une mairie annexe au goût des années 1960. Dans mon enfance, du balcon, je voyais la campagne environnante, désormais tout est bétonné ! Le carrefour est devenu le cœur historique d’une cité dortoir. Malgré tout subsiste ma maison, dite la maison aux arcades.

Après la naissance de mon père, leur dernier enfant, en 1907, il semble que la situation de mes grands-parents s’améliora. Comment expliquer alors qu’ils emménagèrent aussitôt dans l’un des plus beaux appartements de la maison aux arcades, à peine achevée ? (Il se pourrait bien que mon père soit né dans cet appartement où il mourut 55 ans plus tard ! Dans le lit même où ma mère a accouché de ma petite sœur Nelly en 1957.) Très vite, mes grands-parents acquirent des terrains et commencèrent à vendre leur production au marché Forville de Cannes. Mes tantes Eliette et Fifine se souvenaient encore des bois et des campagnes qu’elles traversaient, encore gamines, dans la nuit, en tirant un lourd charreton de primeurs destinées à l’alimentation des Cannois. La tribu commença à gagner de l’argent. Selon le témoignage de mon cousin LuLu, notre grand-père aurait ouvert une cantine, au carrefour de l’avenue des Broussailles, là où se trouvait le cinéma de mon enfance, aujourd’hui disparu. Là, venaient y manger les immigrés célibataires, jeunes agriculteurs ou maçons Italiens, généralement des journaliers. Jeanne-Marie m’affirma que, plus qu’une cantine, c’était une charcuterie et qu’ils tuaient eux-mêmes les animaux dans l’arrière-cour. Son frère Lulu me précisa alors que notre grand-père, plus âgé que ses coreligionnaires, était considéré comme l’ancien et qu’on venait le consulter en cas de conflits : juge ou parrain ?

Je ne le saurai jamais, pas plus que la raison qui fait se séparer, à l’arrivée de la Seconde Guerre mondiale et alors que la région est subitement occupée par les Italiens, Erminio et Julia ? Dès que la France, sa terre d’accueil, et l’Italie, le pays de ses origines, se retrouvèrent irrémédiablement ennemis, on peut supposer qu’Erminio eut à faire face à un terrible cas de conscience. Si, dans un premier temps, il semble avoir choisi, contre l’avis de sa femme, le camp de leurs ancêtres, en définitive, il revint mourir parmi sa descendance, devenue définitivement française.

Dans le vaste cimetière marin du quartier des Broussailles, à Cannes, il y a une tombe où reposent Julia Bertagnini et son fils Annibal Barozzi, décédé à Cannes en 1972.

FIN

Nota bene : La maison aux arcades est le premier volume d'une série romanesque générique qui en comptera sept au total, comme les sept vies du chat, titrée : Domiciles. A paraître prochainement...